明治~大正期の尺八楽譜をたどる・前編

国立国会図書館デジタルコレクション(以下、国図DC)より、尺八楽譜・教本の変遷を眺めてみる。

古いものは明治24年(1891年)が確認でき、次第に発行が増えるが、その中でも明治41~45年間の隆盛っぷりを追っていく。

※※※

国図DCに所蔵されていないものは調査しようがないので、蔵書から読み取れる範囲で考えていく。

同所蔵には1669年刊の一節切の楽譜『洞簫曲』があるが、ここで注目しているのはあくまで近代ということで取り上げない。あと読めない。補足に一部掲載。

琴古流の楽譜といえば3代琴古(1772-1816)の『琴古手帳』があるが、原本のデジタル化はされていない。虚無僧研究会による出版がある。

出版年を勘違いするやらかしがあったので構成を変えて書き直すなど(5/28)。

※※※

表題画像:

野田桂華 著『新曲尺八独奏』,井上一書堂,明43.5. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/857620

まとめ

エクセルでは書籍ごとに記譜形式や運指の呼称などを、pdfでは1ページにつき1書籍、一部のスクリーンショットをまとめた。

書籍一覧(エクセル)

書籍一覧(画像pdf)

大正6年『尺八新式独習録 : 速成自在』を漏らしているが、記譜法上特筆する内容ではないのでファイルの修正まではやめておく。

内容紹介

一部を紹介していく。「No.」はpdf内のページ数に対応する。

出版背景

尺八はもともと、中国仏教が発祥の法具である。伝来して色々あった結果、日本では普化宗に属する虚無僧がこれを吹いて歩いていた。

幕府により庶民がこれを吹くことが禁止されながらも(1614・家康公御走)、その後200年に渡り徐々に市井にも浸透したが、普化宗としてはこれをよく思わなかった。(『日本音楽概論』より)

明治4年(1871)、新政府が普化宗を廃止したことで虚無僧の身分や尺八の独占がなくなり、大衆は大手を振って尺八を学習・吹奏できるようになっていったと思われる。

教本初期

普化宗の廃止から20年、明治24年(1891)を皮切りに少しずつ教本が発行される。この20年で他に出版がなかったということは考えづらいが、広く流通するほどのものはなかったのだろう。

教本一番乗り

明治24年の『尺八独稽古』(一覧表1番)。国図DCに初めて登場する楽譜になる。

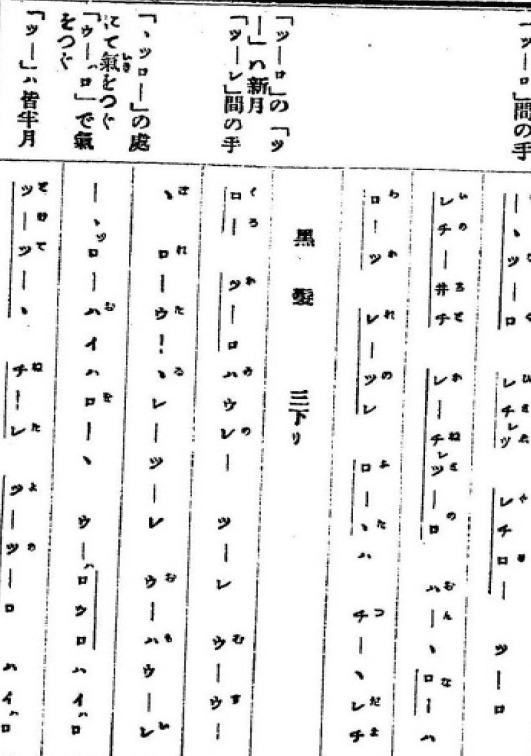

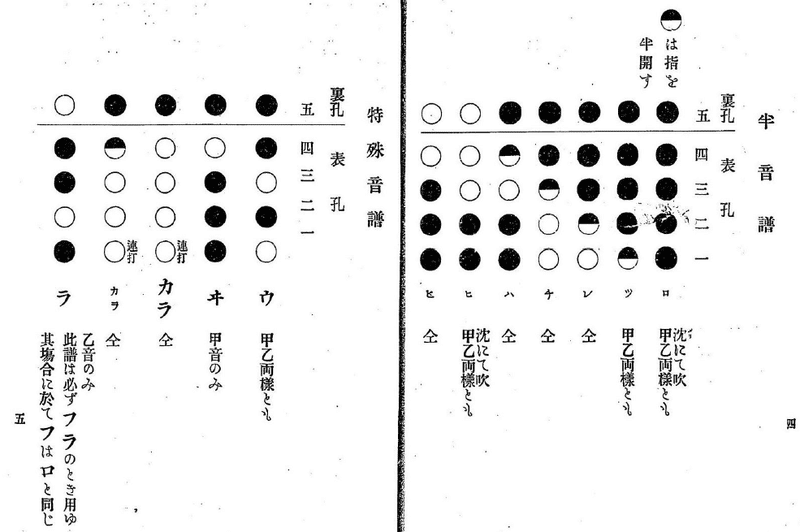

運指は「ロツレチ(ウ)ハ」で、右傍線で拍の長短を、左傍線で甲乙を示す。 小川儀蔵は名古屋圏の人で、その地域での記法が元か。

フホウエ譜初出

2番は明暗流記譜と思われ、拍子ははっきりとはしないが、ある程度は曲に合わせて記しているように見える。8番や10番の方が拍が正確か。

都山の先駆け?五線譜ベース

5番は以下のような横書き、小節ありの譜。3小節目に音符の長さを示す下線があることから分かるように、都山流譜と同じ感覚で読むことができる。一覧表においてはこの形式を「下線式」とした。

メリを示す記号はないが、「ウ」(都山チの半音)は基本音として定められているほか、少数の特殊音が記載してある。

そう、なぜかこの時代は「ウ」だけは基本音のような扱いで運指が紹介されている。1番や4番の音符紹介には「ロツレチ(ウ)ハ」または「ロツレチ(ウ)リ」と並べて記してある。なお、現琴古流と異なり甲乙の区別はない。

「ロツレチハ」は今は都山流音符の呼称として一般に広まっているが、当時は「ウ」が基本音符的扱いで存在していたことになる。これが基本音符から排除されるのは、中尾都山著の音譜解説から。

尺八音符の西東

一覧表を眺めると、音符の呼称の地域差がくっきり見える。

名古屋は「ロツレチ(ウ)ハ」、東京は「ロツレチ(ウ)リ」。

3番には「東譜」と、西と区別するかのように題が付けられていることから、両地域では明確に呼称が分かれていたのではないか。

一方関西での教本は明暗流のみであり、その影響力の強さがうかがえるが、中尾都山以降は都山流の出版が増える。

独自呼称登場

明治28年(1894)、ヒフミ呼びが登場。…するのだが、所有者によってロツレ表記に書き直されている。しかも図表が歪んでいて分かりづらい。買った持ち主はキレてるかもしれない。こちらは7番の書籍。

明治32年(1899)には、「一二三四五」で運指を呼称する教本も。なんとかして初心者に馴染んでもらおうという、教授に苦心している様子がうかがえる。

前半は「フホウエ」呼称で書かれており、「一二三四五」の譜と対照して比較できるようになっている。12番。

少し後になるが、明治43年(1910)には「イロハニホヘト」で呼称するなど(20番)、既存の呼称からの脱却を試みる勢力が一定数いたようだ。

この勢力は大正3-4年(1914-1915)あたりまでしぶとく登場する。

黒船来たる

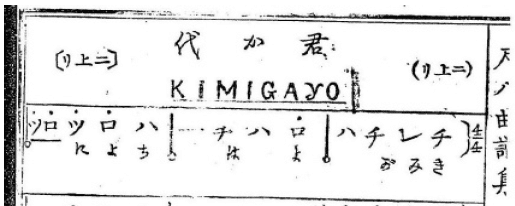

明治41年(1908)、中尾都山による『尺八楽譜解説』及び楽譜が出版される(14、15番)。

見慣れた記譜法であるせいかも知れないが、やはり既存の教本の類とは一線を画すほどの出来に思える。

※※※

都山譜は公式に明治41年が初出としており、その情報とも整合がとれる。

また明暗流には詳しくないので、「古い楽譜でも十分分かりやすいやろがい!」と言われたら頷くしかない。

※※※

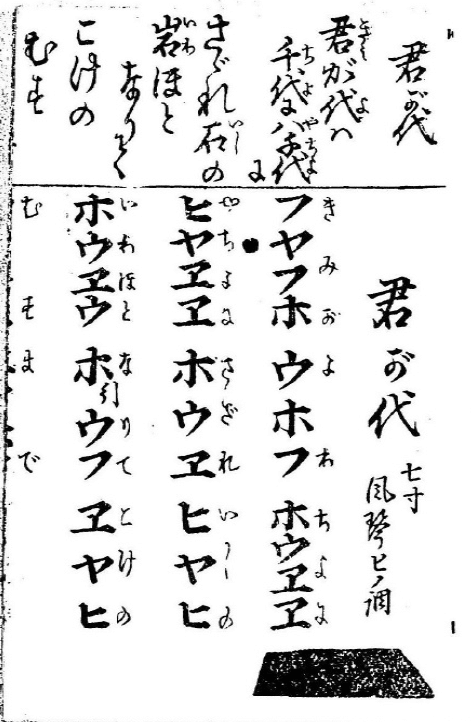

都山流初の教本

半音階も網羅する中尾都山の教本。拍子の取り方も、技法の定義や練習曲も揃う。

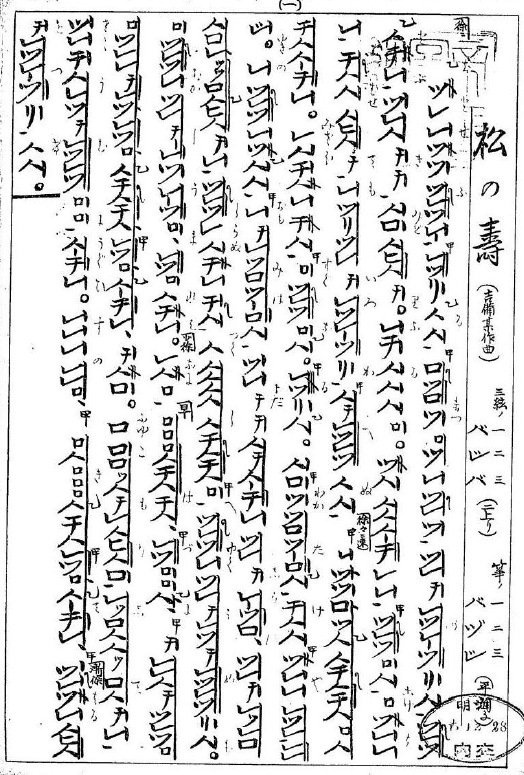

楽譜「松の寿」

15番は昔の「松の寿」で、まだ小節線が記されていない。なお現行の「松の寿」はロ一であり、当時のハ一のものは「復刻版」と題されている。

発行タイミングが悪すぎた教本

中尾都山の教本が発売された翌年の教本、16番。黒船が強すぎたのが悪い。

尺八には専門家に用いらるる、ロ、ツ、レ、チ、ウ、リ、ヒ、ハ、等と音符があり、また拍子の緩急は朱点或いは朱線にて書き入れるる様なれど、これ至って不完全なるものにして、(略)

実際、朱書きで注を入れて使われた譜面も残っているし、都山の教本執筆前までが「至って不完全」というのは納得できる論調である。

豊富な逸童系記譜

明治43年(1910)、川本逸童の教本『尺八独習初歩』が出版(20番)。

やや書き方に癖があるが、メリ音もしっかり定義している琴古流楽譜である。

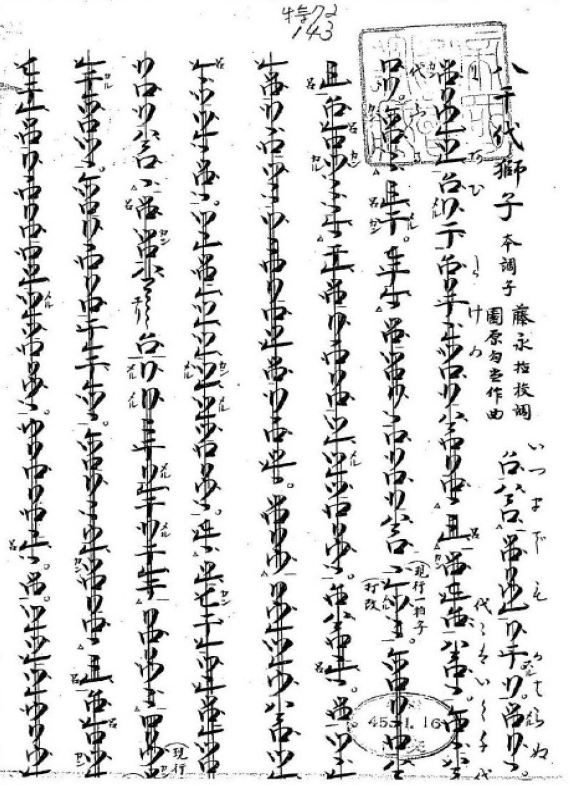

下は34番の『尺八朱点入曲譜箏曲八千代獅子』。確認できる範囲では明治44年の「勧進帳」「鶴亀」などがあるが、曲の馴染みやすさから「八千代獅子」を取りあげた。

逸童は楽譜を次々発行し、国図DCでも多数閲覧することができる。

さらに目を引くのは類似した楽譜の多さであり、24番~26番、30番、35番と、異なる著者や版元から、似た字体と記譜法で多数の楽譜が発行されている。

その数の多さから、当時は逸童系記譜がスタンダードだったのかもしれない。

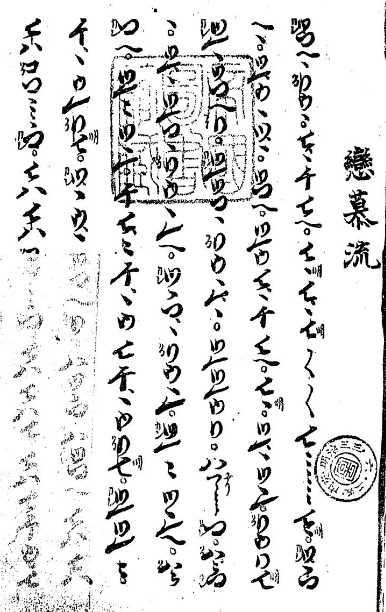

また明治33年(1900)の小説で、『恋慕ながし』という題で、同名の尺八本曲をモチーフにした作品がある。その冒頭に楽譜が登場するのだが、字体からして逸童系統のもの。

少なくとも逸童が教本を出版する10年前の時点で、この書体は形になっていたようだ。ただし附点や譜線が未だなく、後のちに上原(上原六四郎。後述)の記譜法を取り入れたと思われる。

なお25番の編集に関わった三浦琴童は後に琴古流本曲をまとめており、それらは三浦琴童譜として知られる。

川瀬譜(現竹友社譜)の登場

ここでの「川瀬譜」とは「現竹友社から発行される楽譜と、字体・記譜法ともに類似する楽譜」と定義する。本項で紹介する荒木・上原のもの、後編で紹介する竹友社のものがある。

「川瀬譜」の初出は、荒木・上原が主体となった明治44年(1911年)『八千代獅子』。表題に記名はないが、奥付によれば後に竹友社を設立する川瀬順輔も携わっている。年末の発行であり、逸童に遅れること2年弱といったところか。

当時の特徴として、メリカリの記号はできる限り省略するというルールがあったようだ。共著の上原が音楽理論に精通していたためであろうか。

旋法から判断できる箇所には記さず、推測できない箇所にのみ、メリカリの記号を記している(分かりやすい例では「ロ」の前の「ツ」は必ずメリ、など)。

上原(上原六四郎)は荒木古童(初世・二世)門人で尺八家としてのほか、東京音楽学校で教授活動を行っていた。

川瀬譜出版から遡ること明治26年の時点で、日本音楽理論をまとめた『俗学旋律考』を出版、また尺八譜においては附点を考案した。

ちなみに、都山流や逸童譜以前の教本に登場する曲は、童謡、唱歌、軍歌などの他に外曲もあったが、「黒髪」「鶴の声」「八千代獅子」「ゆき」「玉川」などのいわゆる大阪物地歌が中心で、京物の記載がみあたらなかったことはここにメモしておく。

1900年辺りに荒木古童が京物を尺八にまとめた(『荒木古童翁の小伝』より)はずだが、普及するには至らなかったのか。

前編(ここ)

後編 明治~大正期の尺八楽譜をたどる・後編

補足編

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?