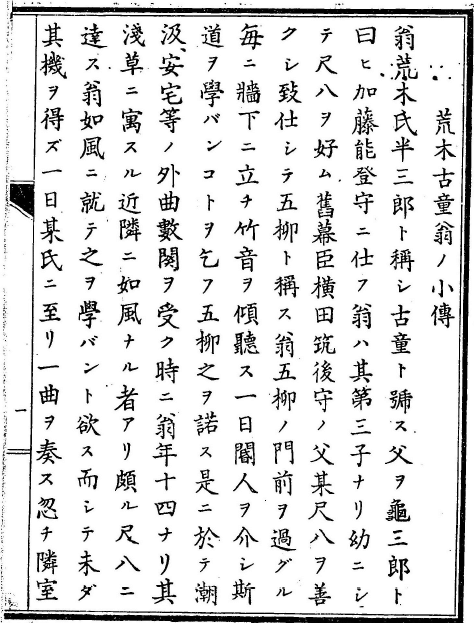

荒木古童翁ノ小伝

国立国会図書館デジタルライブラリー所蔵の同図書について、googleドキュメントによる文字起こしを試すとともに、現代風の文章に改めていく。

本文

翁荒木氏半三郎ト稱シ古童ト號ス父ヲ龜三郎ト

曰ヒ加藤能登守ニ仕フ翁ハ其第三子ナリ幼ニシ

テ尺八ヲ好ム舊幕臣橫田筑後守ノ父某尺八ヲ善

クシ致社シテ五柳ト稱ス翁五柳ノ門前ヲ過グル

毎ニ牆下ニ立チ竹音ヲ傾聽ス一日閽人ヲ介シ斯

道ヲ學バンコトヲ乞フ五柳之ヲ諾ス是ニ於テ潮

汲,安宅等ノ外曲數闋ヲ受ク時ニ翁年十四ナリ其

淺草ニ寓スル近隣ニ如風ナル者アリ頗ル尺八ニ

達ス.翁如風ニ就テ之ヲ學バント欲ス而シテ未ダ

其機ヲ得ズ一日某氏ニ至リ一曲ヲ奏ス怱チ隣室

ニ聲アリ曰ク孺子技拙ニシテ曲ヲ成サズト其人

ヲ窺ハバ乃チ如風ナリ翁大二憤怒シ良師ニ就き

必ズ其右出テンコトヲ期ス翁家貧ニンテ虚無

僧ト爲リ托鉢シテ市街ヲ徘徊ス一日日本橋ヲ過

グ前面ヨリーノ虚無僧来ルヲ見ル容貌奇偉ナリ

虚無僧途二相遇へハ調ノ一曲ヲ合奏スルヲ禮ト

ス翁先ズ之ヲ奏シ其名ヲ通ジテ慇懃ニ彼ガ名ヲ

問フ彼レ答テ曰ク吾ハ古童ナリト古童姓ハ豐田

通稱ハ勝五郎性洒落酒ヲ嗜ミ尺八ニ長ズ當時鉅

工卜稱ス翁其名ヲ聞クコト久シ大ニ悦テ曰ク願

クハ先生ニ從ヒ斯道ヲ學バン先生幸ニ教ヲ垂レ

ヨト古童諾ス因テ其期ヲ請ヒ期ニ至リ其家ニ到

ル古童方ニ醋飲呼ンテ曰ク明日来レト明日到ル

又曰ク吾今管ヲ製ス某日復タ来タレト翁到ル毎ニ

事ニ託シテ之ヲ辭ス斯ノ如クスルコト凡ソ二月

ニ渉レリ一日雨フル翁以爲ク今日彼必ズ閑ナラ

ン若シ往テ敎ヘザルトキハ吾復タ之ヲ學バザル

ベシト翁到ル古童巳ニ酒ヲ飲テ醉フ翁ヲ見テ笑

テ曰ク奇ナル哉孺子嚮ニ汝ニ敎ザル所以ハ姑ク

之ヲ試ムルノミ今我レ汝ノ志ヲ感ズ我ガ知ル所

ノ秘曲ハ悉ク汝ニ傳ヘント翁大ニ悦ビ是ヨリ古

童ニ從ヒ本曲,外曲ヲ學ブコト數年大ニ其節奏ヲ

會ス而シテ未ダ其薀奥ヲ究ムルニ至ラズ旣ニシ

テ古童死ス是二於テ翁師號ヲ繼デ古童ト稱シ獨

リ自ラ斯道ヲ研究シ精心刔畫孜々トシテ怠ラズ

常ニ良師友ヲ得ント欲ス時ニ彈琴ノ名手政尾一

ナル者アリ嘗テ業ヲ鈴川撿校ニ受ク性澹泊ニシ

テ酒ヲ好ミ富貴ニ諛ラズ名利ニ趨ラズ獨リ其道

ヲ樂ミ其技ノ精妙ナル空前絶後卜稱ス翁其名ヲ

聞キ絲竹道ヲ異ニスト雖𪜈其薀奥二至テハ乃チ

一ナルヲ以テ往テ敎ヲ乞ヒ且政尾一ト謀リ京樣

ノ套曲ニ就キ尺八ノ譜ヲ作リ黽勉從事トスルコト

多年一旦豁然トシテ大ニ得ル所アリ其曲譜ノ著

名ナル者ハ春の曙,越後獅子,夕顔,浪花獅子,春の調,

残月,末の契,里乃曉,七小町,宇治巡,四季乃詠,西行櫻,

浮寐,若菜,茶湯音頭,四段砧,深夜の月,四乃民,青柳,磯

千鳥,更衣,雲井弄齋,躑躅,新都獅子,櫻盡し,名殘の月,

六段戀慕,嵯峨の春,玉乃臺,三段獅子,吼噦等ニシテ

其他枚擧スルニ遑アラズ翁ヨリ以前ノ曲譜ハ吾

妻獅子,玉川,松竹梅,安宅,潮汲,江ノ島等ノ十数曲ニ

過サルナリ翁常ニ曰ク余ガ斯道ニ悟リタルハ政

尾一ノ力多キニ居ルト政尾一旣二沒スルノ後ハ

翁造化ノ自然二感觀シ皆之ヲ斯道ニ資ル春雨ノ

細々タルヲ聴ケバ竹音ノ幽靜ナルニ感ジ秋風ノ

颯々タルヲ聞ケバ竹音ノ悲壯ナルヲ覺り事ニ就

キ物ニ觸レ斯道ヲ闡明セザルハ無シ故ニ翁ノ竹

音ニ波瀾アリ抑揚アリ頓挫アリ悉ク自然ニ出ヅ

翁ノ尺八ヲ聰ク者其微妙ヲ賛歎セザル者ナシ實

ニ斯道ノ泰斗ト謂へシ今日府下尺八ヲ善クス

ル者皆翁ニ淵源スト云フ翁ヨリ以前ハ管ヲ製ス

ル者管内ニ工夫ヲ用ウルコトヲ知ラズ唯ゝ之に漆

スルノミ故に其竹天然ノ良質ヲ得ルニ非ラザレ

バ律ニ合フ者幾ンド希ナリ翁茲ニ發明スル所ア

リ深ク意ヲ管内ニ注ギ其音ヲ硬スルノ凸部アレ

バ之ヲ削平シ其音ヲ散スルノ凹處アレバ之ヲ補

填シ而シテ音聲ヲ圓美ナルヤ否ヤヲ試ムルコト

數十回?時月ヲ重子テ始テ成ル故ニ翁ノ管皆十二律

ニ恊フ其始テ此管ヲ製セシトキ以テ漢儒某ニ

示ス某歎稱シ爲メニ名ケテ變幻百出卜云フ翁ノ

名目ニ益ゝ高シ屢ゝ

兩皇后宮ノ召ヲ蒙リ曲ヲ御前ニ奏ス其他皇族,大

臣,華族,外國皇子,公使等ノ招邀ニ應ジタルハ其數

ヲ知ラズ嘗テ文部省ノ命ヲ奉ジ數管ヲ製シテ之

ヲ合衆國獨逸國等ニ贈リ又文部省音樂所ニ於テ

變幻百出ノ管ヲ愛重シ其模形ヲ作リ之を以太利

國博覧會ニ贈リタリト云フ翁常ニ人ニ語リテ曰

ク吾カ技ニ誇ラントスルトキハ心動ク心動ケバ

聲調粗ニシテ韶致ニ乏シ我氣ヲ平カニシテ我心

ヲ虚ニスルトキハ自然ニ其韵和暢シテ優美ナリ

ト翁性勤儉ニシテ施ヲ好ミ晩年少シク酒ヲ嗜ム

今茲六十五歳老テ益壯ナリ余等翁ノ篤ク其道二

志シ百折屈セズ遂ニ絶技ト稱セラル、ニ感ズ因

テ其閲歴ヲ記スルコト此ノ如シ

明治二十年十二月 上原六四郎 辻本一貫

明治廿一年十二月五日印刷

同年同月十一日出版

禁賈買

著作人

東京神田區中猿樂町六番地

埼玉縣士族

上原六四郎

著作兼発行人

仝小石川區江戸川町八番地

和歌山縣士族

辻本一貫

印刷人

仝本郷區湯島梅園町四番地

東京府平民

瀧澤仙吉

googleの出力結果

以上が本文であるが、googleドキュメントに読み込ませた画像、出力結果は以下のとおり。

荒木古童翁1小傳翁荒木氏半三郎下稱讠古童下豨x父7龜三郎藤能登守仕7翁八其第三子テ尺八ヲ 厶舊幕臣横田筑後守,父某尺八善夕 讠致仕讠于五柳卜稱x翁五柳入門前【每牆下立+竹音 傾聽ス一日閻道學バント乞7五柳之7諾又是一汲安宅等,外曲數闋7受7時翁年十淺草寓ㄡè近隣如風土元者7者アリ頗ル達人翁如風就テ之ヲ學學バン而テ未ダ其機 7得x一日某氏-至一曲7 奏ㄡ怱千隣室室 ˇ 二 其潮斯=ル

翁荒木氏半三郎下稱古童「獅ス父の龜三郎上加藤能登守二仕7翁八其第三子+尺八ㄕ好 4 舊幕臣橫田筑後守,父某尺八7善クレ致社シテ五柳ト稱ス翁五柳門前過グル 每-牆下立+竹音7傾聽入一日閣人7介斯 道7學⺥» 彐 卜乞7五柳之7諾又是於潮 學バンコト 汲安宅等,外曲數闋7受7時三翁年十四+其 淺草二寓スル近隣如風ナル者アリ頗ル尺八二 達口翁如風三 テ之ヲ學バ ン 欲 其機7得x一日某氏-至少一曲7 一曲7奏 x 怱千隣室而テ未其潮斯

古いカタカナに弱すぎる点が目立つが、漢字の精度は十分であるように見える。旧字にも強く、表示できない文字でなければ変換の面倒くさそうな文字であってもちゃんと表示してくれている。

まさか横書きと認識されるのではと懸念していたが、縦書きの文であることも分かっているようだ。

現代訳

翁・荒木氏は半三郎と称し、古童と號した。父を亀三郎と言い加藤能登守に仕えた。荒木はその第三子で、幼くから尺八を好んだ。

旧幕臣・橫田筑後守の父某が尺八をよくする者で、退官した後は五柳と称していた。荒木は五柳の門前を過ぎる毎に垣根の近くに立ち、竹音を傾聴していたが、ある日門番を介して斯道を学ぶことを乞うた。五柳はこれを承諾し、ここで潮汲,安宅等の外曲数曲を授かる。この時荒木は十四歳であった。

荒木が浅草に仮住まいしていたところ、近隣に如風という者があり、すこぶる尺八に達していた。荒木は如風に就いて尺八を学ぼうとしたが、未だ機会を得なかった。

ある日某所にて一曲を奏すとたちまち隣室から声があった。曰く、「孺子、技は拙にして曲を成さず」と。

その人を窺うとすなわち如風その人であった。荒木は大いに憤怒し、良い師に就いて必ず如風の右に出ることを決意した。荒木の家は貧しく、虚無僧をなって托鉢して市街を徘徊した。

ある日、日本橋を過ぎる前面より一人の虚無僧が来るのを見る。その容貌は奇偉であった。虚無僧が道中で相まみえたときは「調」の一曲を合奏するのが礼儀であったので、荒木がまずこれを奏して名乗り、丁寧に彼の名を問いた。

彼は答えて曰く、「吾は古童なり」と。古童の姓は豊田、通称は勝五郎という洒落の利いた男で、酒を嗜み尺八に長じた。当時巨匠と称された其の名を聞いた荒木は大層に悦んで、「願くは先生に従い斯道を学びたい。先生が教えを垂れれば幸いです」と志願し、これを古童は承諾した。

約束をとりつけ、古童の家に行くと、「酒を飲んでいるので明日来い」「製管をしているのでまた来い」などと、事あるごとに教授を断られた。

このようなことが凡そ二月に渡り、ある雨の日、「今日なら古童は必ず暇だろう、しかしそれでも教えないのなら古童からは学ぶまい」と荒木がその門を叩くと、古童は既に酒を飲んで醉っていた。しかし荒木を見て笑い、「これまでお前に教授しなかったのは、しばらく試していたからだ。今私はお前の志を感じ、私の知る所の秘曲をすべてお前に伝えよう」というと、荒木は大いに悦び、これより古童に従った。

本曲,外曲を学ぶこと数年、大いにその節奏を会したが、未だ其の蘊奥を究めるに至らず、古童は亡くなってしまう。

これに於いて荒木は師の號を継いで古童と称し、独り自ら斯道を研究し、励んで怠らなかった。

常に良師や友を得たいと欲していた時に、琴弾の名手で、かつて業を鈴川検校に受けた、政尾一という者があった。淡泊な性格だが酒を好み、富貴にへつらわず、名声に走らず、独りその道を楽しみ、その技の精妙なことは空前絶後と称された。荒木はその名を聞き、絲と竹は道を異にすると言えども、その至る奥義は一つであろうからと教えを乞いた。

また政尾一と共同で京風の外曲について尺八の譜を作り、黽勉従事すること多年、ひと通りの成果を挙げるに至った。その曲譜の中でも著名なものは

春の曙,越後獅子,夕顔,浪花獅子,春の調,残月,末の契,里乃曉,七小町,宇治巡,四季乃詠,西行櫻,浮寐,若菜,茶湯音頭,四段砧,深夜の月,四乃民,青柳,磯千鳥,更衣,雲井弄齋,躑躅,新都獅子,櫻盡し,名殘の月,六段戀慕,嵯峨の春,玉乃臺,三段獅子,吼噦等で、その他、枚挙するに暇がない。

荒木より以前の曲譜は、吾妻獅子,玉川,松竹梅,安宅,潮汲,江ノ島等の十数曲に過ぎなかった。荒木は常に、私が斯道に悟ったことは政尾一の助力の多かったことによると語る。

政尾一が没してしまったあとは、荒木は造化たる自然から感受し、尺八の道の助けとした。

春雨の細々と降るのを聴けば竹音の幽靜さを感に、秋風が颯々を吹くのを聞けば竹音の悲壮さを悟り、事に就き、物に触れ、斯道を闡明させることは無かった。

故に荒木の竹音には波瀾があり抑揚があり頓挫があり、悉く自然に出た。荒木の尺八を聴く者でその微妙を讃嘆しない者はなかった。実に斯道の泰斗と謂えるまでになった今日、普化尺八を善くする者は皆翁に淵源すると云う。

翁より以前は、管を製する者は管内に工夫を用いることを知らず、唯々これに漆するのみで、その竹が天然の良質を得ていなければ律に合う者は希である。

荒木はここに発明する所があり、深く意(息のことか)を管内に注いで、その音を硬する凸部があればこれを削平し、その音を散する凹所があればこれを補填し、その竹音が艶美になるかどうかを試すこと数十回、時月を重ねて初めて完成する故に、荒木の管はみな十二律に叶った。

荒木が初めてこの尺八を製管したとき、これを漢儒某に見せると、某は嘆称し変幻百出の銘を与えた。荒木の名は日に益々高くなった。

両皇后宮の召をこうむり、曲を御前にて奏した。その他皇族,大臣,華族,外國皇子,公使等の招邀に応じたるはその数を知らず、文部省の命を受けて数管を製して合衆國,獨逸國等に贈り、また文部省音楽所に於て変幻百出の管を愛重し、その模形を作り以太利國博覧会に贈ったという。

荒木は常に人に語りて曰く、

「吾が技を誇らんとするときは心が動く。心が動けば声調に粗が出て韶を致すに乏しく、気持ちを平らにして心を虚にするときは自然にその響きは和暢して優美である。」と。

荒木翁は勤倹な性格で施しを好み、晩年は少々酒を嗜んだ。今ここ65歳に老いても益壮で、篤くその道に志し、百折屈せず、遂に絶技と称せられることに私どもは感じ入り、因ってその閲歴を此の如く記したのである。

明治二十年(1887年)十二月 上原六四郎 辻本一貫

単語調査

基本はweblio辞書を用い、未収録の語については都度検索を行った。ちなみにyahoo知恵袋が本当に知恵袋のように役立った。

【致社】致仕(ちし)のことか。官職を退くこと、退官して隠居すること

【牆下】しょうか。垣根のもと

【閽人】こんじん。宮殿の門を守る人

【寓スル】仮住まいする

【孺子】じゅし。若造、青二才

【禮】うや。礼、礼儀

【慇懃】 真心がこもっていて、礼儀正しいこと

【性洒落】性<形容動詞>という文体が度々登場する

【鉅工】鉅は巨で巨工、したがって巨匠のことか

【醋】酢。ここでは酒(特にワイン?)のことか

【辭ス】辞す

【嚮】きょう。ある方向に向かう/以前、これまで

【姑ク】しばらく

【節奏】せっそう。リズム、律動

【薀奥】蘊奥(うんおう)のことか。学問・技芸などの最も奥深いところ、奥義

【刔?畫】畫は画、その前は刔(えぐる。抉)か

【孜々】しし。熱心に努め励むさま

【諛ラズ】へつらず。へつらうの否定形

【趨ラズ】はしらず

【雖𪜈】いえども。𪜈は合字

【套曲】とうきょく。前後の文脈から外曲とした

【黽勉従事】びんべんじゅうじ。黽勉とはつとめはげむこと

【豁然】かつぜん。 視野が大きく開けるさま

【浮寐】浮寝。地歌長歌物

【造化】ぞうか。 天地万物を創造し育てること。また、それをなす者。造物主

【闡明】せんめい。明瞭でなかった道理や意義を明らかにすること

【泰斗】たいと。その道の大家。『泰山北斗』

【淵源】えんげん。物事の起こり基づくところ。根源。みなもと

【恊フ】かなう

【歎稱】たんしょう。すぐれたものとして感じ入ること

【変幻百出】次々に姿や形を変えていくこと

【蒙リ】こうむり。被り

【招邀】しょうよう。招き迎えること

【韶】しょう。うつくしい、うららか/中国、伝説上の天子舜(シュン)が作ったといわれる楽曲

【和暢】わちょう。穏やか、和やかなさま。『恵風和暢』

【勤儉】きんけん。勤勉で倹約

【老テ益壯】ーえきそう。老いても益々壮んである。『老当益壮』

【百折屈セズ】ひゃくせつー。幾度失敗しても屈せず。『百折不撓』

久保田敏子氏による解説

荒木 古童(あらき こどう)<二代古童=初世荒木古童> (1823-1908)

琴古流尺八家.古童の名は二代目だが荒木性としては所世.水口藩士荒木亀三郎の3男.幼時より尺八を好み,14歳で一閑流の横田五柳から外曲を学ぶ.

その後,虚無僧修行中に初代古童の豊田古童の門弟となり,師の没後,29歳で古童の名を継承.1870年一月寺から普化脇尺八本則を付与され,さらに久松風陽の門に入り研鑽を積む.翌年の普化宗廃止後,同じ久松門下の吉田一調と共に復興に努め,一月寺から全てを託され,琴古流中興の祖となる.

門下に上原虚洞(六四郎),初世川瀬順輔,三浦琴童などがいる.三曲合奏のために尺八の指孔位置を改め,歌口を改良.地歌の長瀬勝雄一に師事し,地歌の尺八譜を作成,1896年長男に名跡を譲り、竹翁と改め,以後古童の名は実子継承となる.

長瀬 勝男一(ながせ まさおいち)(?~1894または1907)

江戸で活躍.平家は麻岡検校に,箏曲は腕崎検校を取立師匠として1826年に登官した鈴川検校に師事.初代中能島検校も平家を師事しているが,その演奏は「上手に語るなれ共小音に付素人付無之」と評された.

箏曲家としては,中能島検校や三代白勢検校に協力して,《磯千鳥》《四季の眺》《里の暁》等を山田流に移曲.山田流《五段の調》《七段の調》の雲井調子の手付の他,尺八も堪能で手付にも優れていた.二世荒木古童は,師匠の没後,長瀬に外曲を師事している.

おわりに

以上のように初世荒木古童(二代古童)は多くの外曲を制定し、製管の技法をまとめるなどの功績があった。

その弟子であり本著者でもある上原六四郎は、点符式楽譜の発明をしたとされており、その楽譜形式は今でも琴古流で用いられている。

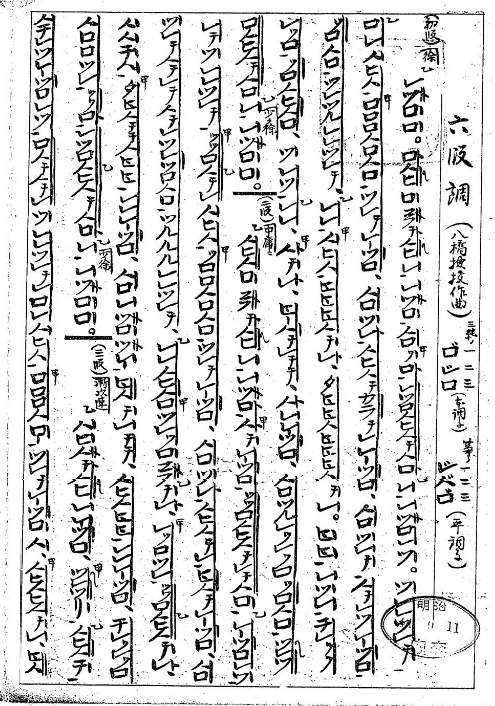

国立国会図書館デジタルコレクションで確認できる限りでは、1907年時点で二世荒木古童と上原六四郎の共著による『八千代獅子』の楽譜が刊行されている(図1)。なお同時期には川本逸童(図2)や水野呂童の楽譜がもる。

なお都山流で古いものは1908年刊『六段の調』など(図3)が見つかった。当時は小節線がないため今よりも譜読みに難があるが、音符線形式を制定した初代中尾都山の才覚もまた図抜けていたと感じるばかりである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?