明治~大正期の尺八楽譜をたどる・後編

前編では明治中期から出始めた尺八教本と、明治末期に現れた二大楽譜を紹介した。

後編では主に大正期について、ざっくりを眺めていく。

表題画像:

野田桂華 著『新曲尺八独奏』,井上一書堂,明43.5. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/857620

遥か熊本で出版された琴古譜

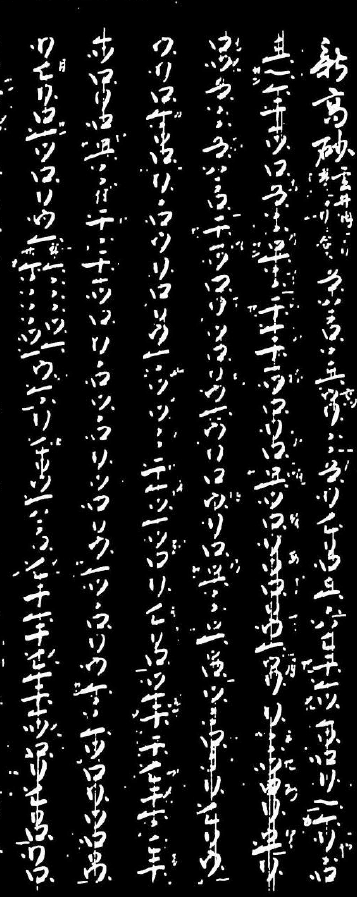

27番は荒木系と思われる字体による青焼きの楽譜。東京か関西での出版がほとんどのなか、九州で発行された本楽譜は珍しい。はしがきがあるが、達筆であることとと、文字がつぶれていることから判読は難しい。

無法地帯?岡山

上で東京および関西での発行がほとんどと述べたが、岡山市で発行された都山譜はなぜか4種も存在する。いずれも中尾都山の記譜法に則る。39番、49番については以下の1冊しか確認できなかった。

28、29番など「若原弧山」著(後に弧山流を名乗る)

36、53番など「井関外雅」著(後に外雅流を名乗る)

39番「水江秀治」著『鶴亀』

49番「佐藤伊和治」著『春の寿』

49番の『春の寿』は中国系にのみ伝わる地歌で、米川琴翁派(現研箏会)にてしばしば演奏される。米川は岡山の出身であることから、岡山の地でこの楽譜が発行されたことは理にかなっているか。

竹友社の発足

竹友社創設について、「新撰 芸能人物事典 明治~平成」に明治37年(1904)に楽譜刊行、竹友社創設とある。

なお周年記念演奏会の起算年は初代川瀬順輔の上京した明治26年の翌年、また東京で道場を開いたのは明治35年とのこと(竹友社HP)。なんかふわふわしてるな?

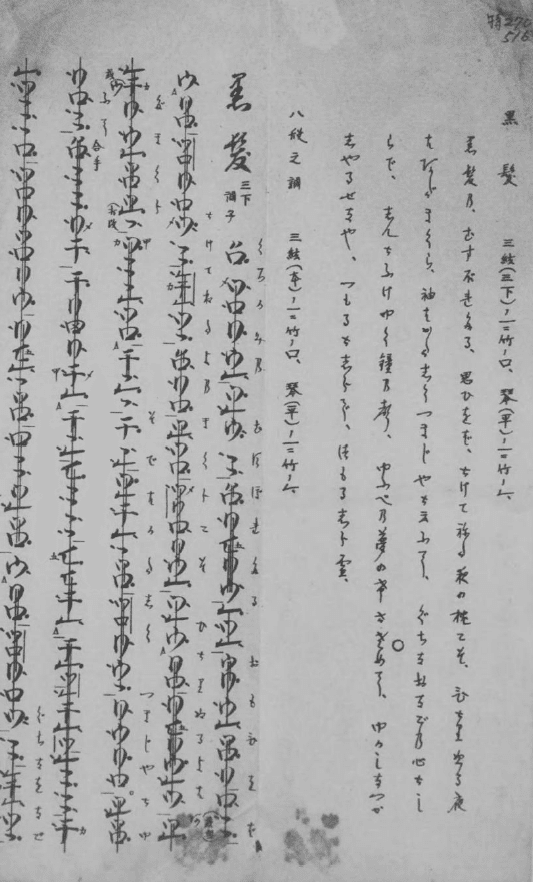

さて、明治37年の楽譜こそは確認できなかったが、大正4年(1915)に竹友社名義での楽譜が登場。奥付に荒木と上原の名義はなく、完全に独立して行ったことがうかがえる。

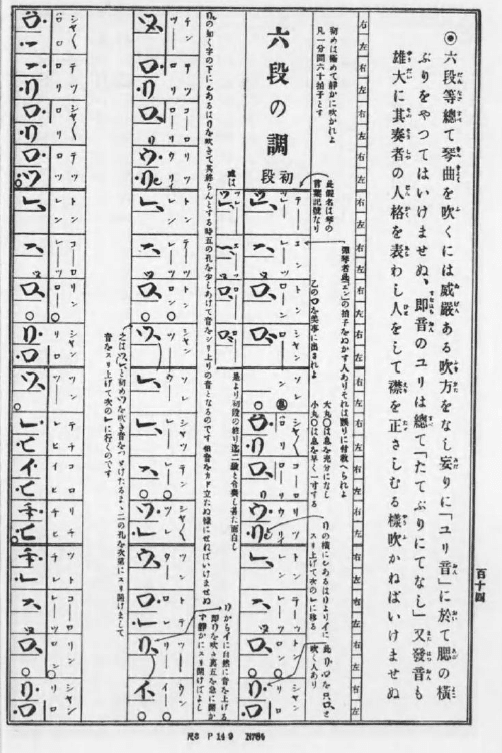

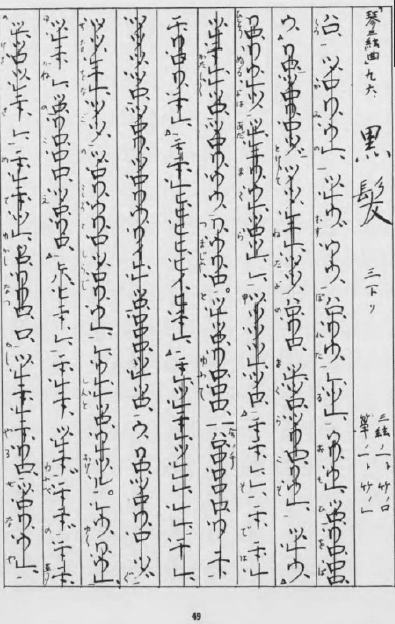

ほぼ現行そのままのレイアウトだが、よく見ると現行のものは書き直されていると分かる。(大正4年当時そのままの楽譜もある。詳細は補足編に)

また55番の『琴古流尺八楽譜集 生田流天之巻』には古典21曲が収録されており、四圓五拾銭。上記『八段之調 : 附・黒髪』が二拾銭なので曲数相応に高額である。

ちなみに当時の相場はこのような感じらしい。

続いて大正時代の1円の価値を見てみましょう。

1913年(大正2年)の企業物価指数は0.647なので、2019年と比べると、1,080倍の差があります。つまり、1円は1,080円程度の価値があったといえます。

先ほどと同様、当時の給料をもとにして考えた場合、大正時代の小学校の教員の初任給は50円程度だといわれているので、1円は4,000円程度の価値があるといえます。

白米の値段をもとにしてみると、大正元年の白米10kgの値段は1円78銭だったといわれているため、当時の1円は1,471円程度の価値があると考えられます。明治時代と比べると、1円の価値が下がってきていることがわかります。

西園流譜登場

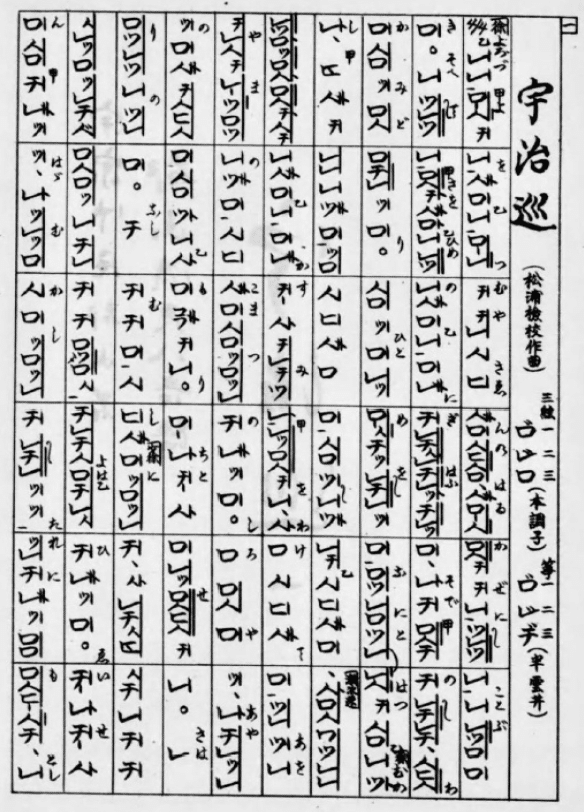

竹友社の登場と同時期に出版されている。西園流は名古屋を中心とする流派で、出版も当然名古屋の会社から。

音符は昔ながらの「ロツレチ(ウ)ハ」。記譜は都山形式に近いが付点もある。45、46番。

竹保流譜登場

大正12年(1923)には竹保流の名前で楽譜が出版。「フホウエ」「ロツレ」を組み合わせた独特な音符をしている。59番。

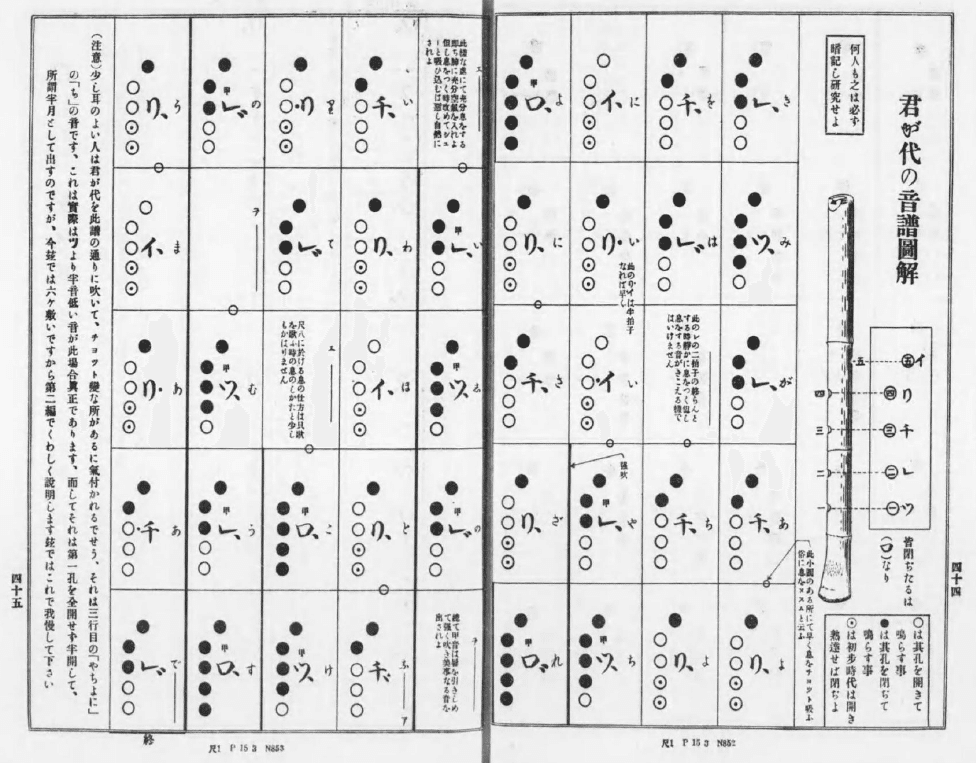

大日本家庭音楽会の教本がすごい

データ上にあるのは大正15年版(1926)だが、初版はなんと大正3年(1914)。なんなら今でも使いたいくらいの出来になっている。

琴古流の付点式もこの表記であれば理解の助けになりそうだ。末尾には枠のない楽譜も収録されている。

そして昭和期へ

明治末期から大正期では、記譜定義のしっかりした教本から、拍や音符に詳しくないものまで多数の著作があったが、昭和になると新著が激減する。

既存の増版で済ましていたのか、そもそも国図DCに所蔵されていないだけなのか(今の保護期間は作者没後70年)。所蔵されていないだけならば今後とも是非電子化してほしいものである。

吉田晴風登場

そんな不漁期のなか、昭和11年(1936)に吉田晴風による教本と楽譜が出版。手書き感あふれるが、さすがに記譜はしっかりしている。

完全体となった都山譜

今も細かなアップデートこそあれど、楽譜として固まったのはこの時期になるのだろうか。

小節線が加わり、すっかり見慣れた形となった都山譜を紹介して後編を終わりとしたい。

前編 明治~大正期の尺八楽譜をたどる・前編

後編(ここ)

補足編

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?