「あの頃、文芸坐で」【26】相米慎二監督作品との出逢い「翔んだカップル」

1980年芸術の秋。この日「元祖 大四畳半物語」(曽根中生、松本零士監督)と「翔んだカップル」(相米慎二監督)の二本を観ている。そう、今でも忘れられない故・相米慎二作品との初めての出逢いだった。その1週間前には、読売ホールで「SHOGUN」の試写を見ている。まあ、三船敏郎が出ている映画だが、島田陽子の裸ばかりが話題になった作品。内容は悲惨だったことしか覚えていない。そんな映画が多かった時期でもある。

* * *

コラムは、新人紹介。この当時は、少し良い大学に入れば就職には困らなかった時期だが、そういうものからはみ出して映画館で勤めるという人もいた時代である。ここに出ている人たちが、その後、40年でどういう人生を歩んでいるかは知らないが、映画が人生の一部みたいな感じで、いまだ生きているのだろうか?映画はそんな麻薬的なものと私は思っている。なんせ、他人の人生の中に入り込むトリップ感満載なのだから。そして、私も、いまだその麻薬から抜けられないということだ…。

* * *

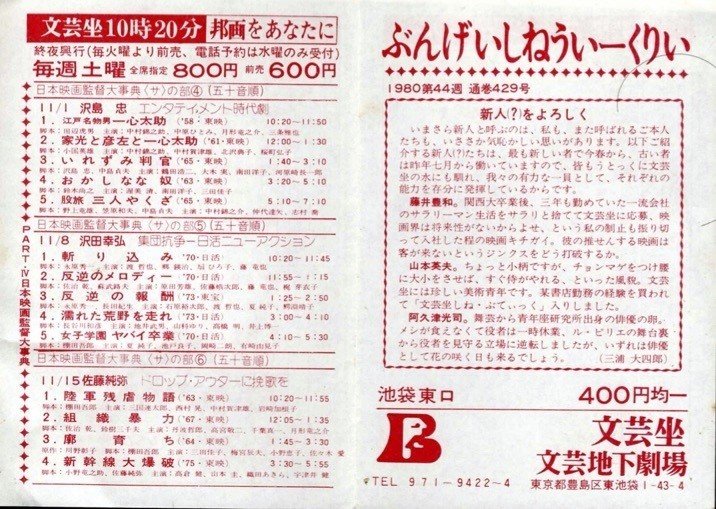

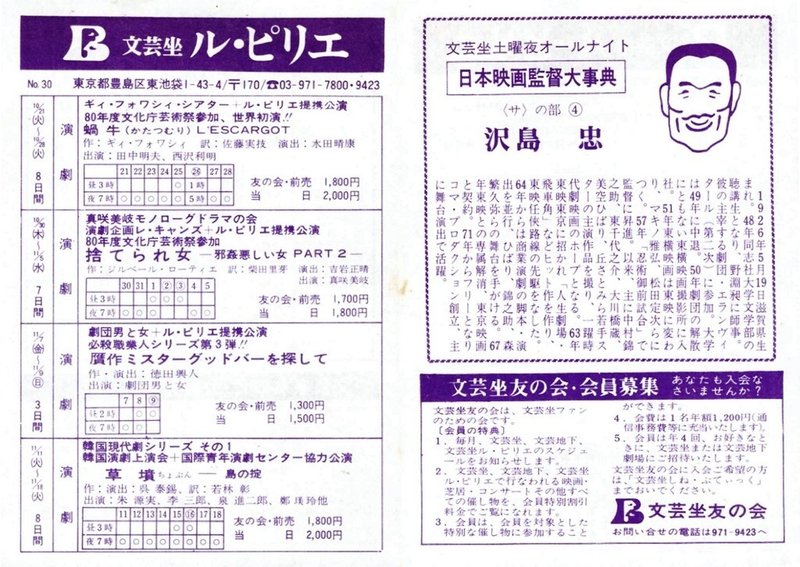

文芸坐は、「鬼火」(ルイ・マル監督)、「暗殺のオペラ」(ベルナルド・ベルトリッチ監督)というフランス映画社配給作品の二本立て。なんかすごく懐かしい感じ。調べたら、フランス映画社は6年前に倒産しているのですね。中小の外国映画の配給会社も、今はいろいろ危険な状態でしょうね…。で、フランス書院はまだあるのか?と調べたらこちらは健在でした。(こちらの業界の方が、土台がしっかりしてる感じはしますな…。)

文芸地下では、松竹二本立てが2週続き。この間、この記事書いたときには森崎東監督の訃報など、考えも及びませんでした。本当に古き松竹を知っている監督は、山田洋次監督だけになってしまったのでしょうかね。まあ、好きではないけど、まだ映画撮っていることは認めてもいいところかな…。それがいいか悪いかは別にして…。

前田陽一監督の「神様のくれた赤ん坊」はこの当時、松竹がロードショーが当たらないと添え物としてくっつけていたことがあり、ちょうど文芸地下での上映があったと同じ時期に、トヨタ自動車の変遷を題材にした「遥かなる走路」(佐藤純弥監督)と一緒に見たと記録に残っている。面白い映画ではあったが、最近はあまり見る機会はないですよね。博多のシーンで小島三児が、九州からいなくなったクラウンライターライオンズの帽子をかぶって出てくるのが妙に記憶に残っている。

オールナイトの「日本映画監督大事典」は佐藤純弥監督の回が延期になって、そこに沢島忠監督が入ってきている。東映時代劇時代の監督は、最近はなかなか振り返ることも少なくなってきましたね。私自身もここら辺はあまり食指が進まないところではありますが、「人生劇場 飛車角」は好きでしたね。

* * *

そして、この日観た映画。まずは「元祖 大四畳半大物語」松本零士の貧乏時代の話であり、松本零士も監督として参加している映画であるが、内容はあまり覚えていない。そして、世の中からも、ほぼ忘れられている作品であろう。松本零士と言えば、私が最初に印象深かったのは、少年マガジンに連載していた「男おいどん」である。「巨人の星」や「あしたのジョー」と一緒に連載されていた作品である。サルマタケに哀愁を感じていた。そう、映画化するならこっちだったと思うのだが…。

まあ、この日は「翔んだカップル」を観に行ったのである。ここで観たのは今見ることができる「オリジナル版」と呼ばれるものでなく、短いバージョンである。相米慎二の映画は「セーラー服と機関銃」も今は完璧版というものしか見ることができないのだが、これは、当時の二本立て興行で尺制限があったということだ。相米映画は、そもそもワンシーンワンカットという当時ではかなり無理な方法をとっていた為か?完成品が長くなってしまったということだろう。そして、薬師丸ひろ子の人気に頼って、長いバージョンが最終バージョンとして残ったということである。

そう、薬師丸ひろ子は、相米慎二監督を名将とした恩人と言っていい。最初から、「魚影の群れ」とか「光る女」とか撮っていたら、絶対に多くの映画を、作ることさえできなかったし、ワンシーンワンカットなど使って映画を作れなかっただろう。そういう意味では運もあったし、いまだに一定のファンから愛される作品群があるのは、振り返るととても不思議な気もする。

そう、一般的には、アップにならない画面は観づらいし、アイドル映画にしたら不親切である。だが、この「翔んだカップル」は自由に演技する薬師丸を捉えてることでとても自由な感じがした。そして、ここではそれほど無理なワンカットを撮っていたわけではない。デビュー作は、相米慎二の挨拶がわりだったのだろう。でも、とても新鮮だったことは確かだし、日本映画の中でアイドル映画というジャンルも、バカにできないと私に思わせた一作でもあった。本当に、まだ生きていて、デジタル製作のなかで映画撮っていたら、相米映画はどういう形をとっていたのでしょうか?そこには、すごい興味がありますね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?