「親愛なる同志たちへ」この映画を観て、今のロシアをシンクロさせて見て良いのか?

1962年、ソ連で起こった、ストライキ事件を題材にしたロシア映画。2020年の作品だが、今、現在、こういう映画は作ることが可能なのだろうか?とまず思ってしまった。そう、誰もが、現在進行形の「ロシアのウクライナ侵攻」に重ねるのは当然であり、今も、同じようなDNAが、国の中を掌握しているのではないだろうか?と考えるのが必然である。そして、もう、この事件当時、プーチンはKGBとして活動していたのだろうから…。

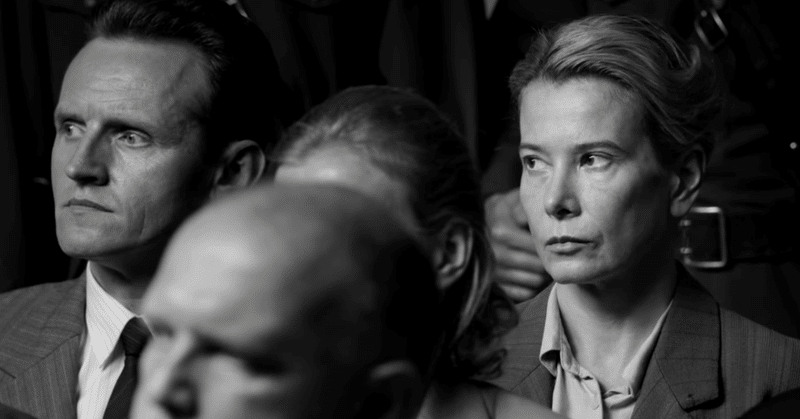

昔のソ連の映画というと、まず、フィルムの質が良くないのか、独特のテイストを示していた。デジタルで撮影される今は、そういう差異はあまり感じないのは、面白みに欠ける気もする。そして、この映画の画角、久々に、スタンダードサイズ。そして、全編モノクロ。1960年代初頭はまだこういう雰囲気が似合う時代だ。この間見た「ベルファスト」も似たような時代の話をモノクロで描いていたが、さらにスタンダードサイズというのは、さらに時代感を感じさせる。そう、私の記憶の60年代も半分以上がモノクロだし、テレビのスタンダードサイズな気がする。ただ現在、ミニシアターでこのサイズの映画は、あまりにも画面が小さくなる。こういうサイズの映画がちゃんと見られなくなっているんですよね。

監督は84歳のアンドレイ・コンチャロフスキー。彼の映画を見るのは初めてかと思うが、映画を作り上げる技に、その歳を感じさせない。大したものだ。ストライキで争うシーン、そして主人公が心の惑いを吐露するようなシーンも、凄く力強く観客に迫ってくる。冒頭の方で、女優を裸にして芝居させたりしてるが、こういうの撮ると今の日本では責められるのですかね。こういうのがあって、主人公たちの生活感が出てるのは確かで、監督は必要として入れているんですよね。こういうものが普通の感性で撮れなくなるのはダメですよね。芸術の中で、ロシアでできることが日本でできなかったりする時代なんでしょうね。

話は、主人公ユリア・ビソツカヤ演じるリューダは、共産党市政委員会という立場であり、ソ連に対して忠誠を表し仕事に励んでいた。しかし、物価の高騰、食料品不足などが実際に表面化してきて、庶民の怒りが溢れた時、自分が信じていた祖国に対する共産党に対する疑念が浮かび始める。スターリン時代に戻りたいという意見も出てくる。そして、争いの中で娘が行方不明に。自分の周囲にもいくつもの遺体が転がる中、彼女は娘を探すという話。

監督は若き日に、この事件を知っていたのだろうか?後から知ったのか?多分、後者であろう。そして、今だからこそ、当時描けなかったソ連の歴史を映画に紡ぎたかったのだろう。モノクロスタンダード画面は、彼をもその時代に戻すということだった気がする。そして、暴動が起こる中で、突然、隣の人に銃弾が当たり、人が死んでいく姿、病院に運び込まれる遺体など、リアルに近いものが映画として迫ってくる。そういう意味で、モノクロ画面が重要な演出をしている。色がないのに、血の色は見える感じ。

そして、主人公を演じるユリア・ビソツカヤの、少し神経質そうな表情がとても印象的。突然、異次元に放り込まれ、自分が信じていた共産党の本質がそこに提示され、(いや提示されたものを彼女は理解はしていない)そして、彼らが自分の娘にやったと思われることを知り、絶対に許せない気持ちになる。それでいて、ソ連の歌を歌うしかない複雑な心模様が、なかなか秀逸に提示されていた。

とはいえ、最後のオチはどうなのか?あってもなくてもいい気はするが。それでいいのだろう。

我々のよく知らないロシアという国にいまだ深く染み込んだ感性みたいなものを色々想像できる映画だ。だから、それで今のプーチンの暴挙がわかったわけではないが…。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?