【1年で100倍成長】ランニング特化のD2Cブランドがやり切った全施策

ごきげんよう、ラントリップの冨田です。

2020年、ラントリップは2つの"イチヒャク(1を100にする事業成長)"を実現しました。

ひとつはYouTubeチャンネル(動画メディア)。おかげさまで、先月にチャンネル登録者数が10,000人を突破しました。(1年前は100人規模でした)

WEBメディア「Runtrip Magazine」のリソースを一気に「動画」に戦略的集中投下。代表の大森、長らくRuntrip Magazineに関わる石塚を中心にメディアチームのリソースを引き続き総動員中です。

そして、二つ目が「Runtrip Store」です。

ラントリップ社のビジョン

"もっと自由に、楽しく走れる世界"

2020年初頭までは、このビジョンを少しでもたぐり寄せられるような、カジュアル性の高いランニングアイテムを細々と扱う、悪くいえば片手間仕事で運営していたECサイトでした。それをD2Cブランドとして再注力することによって、2019年第4四半期の売上に対して、2020年第4四半期は約100倍を超える成長を実現しました。

そこで、本noteではそんなランニング特化のD2Cブランドを100倍成長させた全施策を、可能な範囲内で公開していこうと思います。色々なプロフェッショナルのアドバイス、社内の手厚いサポートもありながら、基本専任私一人でやり切った内容です(他の事業もみながら)。

最後までぜひお付き合い、参考になったら「スキ」や「シェア」をお願いします!そして最後に、重要な告知があります!

「ブランド・ステートメント」を明確にする

まず何よりも先に取り組んだのが「ブランドステートメント」を定義することです。

ブランド・ステートメント = 顧客への約束

です。ラントリップという世界観を既にランナーに向けて提供している中で、実際に手触りのあるアイテムを届けるRuntrip Storeが果たすべき役割、顧客へ届ける約束。それを次の一言に整理しました。

ランニングのあるライフスタイルを。

企業のビジョン・ミッションがそうであるように、全ての活動は最上位概念のこの一言が起点となります。以後、実施した全てのRuntrip Storeに関わる施策は、全て「ランニングのあるライフスタイル」を生活者に提案し、顧客に約束した上でのアクションです。

ちなみに、企業としてのミッションステートメントにぶら下がる形でのサービス単位でのステートメントは、社内ではランナー向けSNSアプリである「Runtrip Journal」が有しているため、上図のように整理して社内に展開しています。

ロジスティクスをスケーラブルにする(Shopify × OPENLOGI)

本格グロース前はオーダー数も多くはなかったので、在庫を自社オフィス内に抱え、オーダーが入る度に社員が手動で配送するという内職的な対応でした。(これで事業規模がある程度推測つきますね笑)

どう考えてもスケーラブルではないので、いくつかのクラウドサービスを検討するなかで

・Shopifyとの相性

・コストパフォーマンス

の観点から「OPENLOGI」に決めました。

事後的に分かったOPENLOGIの良い点は、カスタマーサポートが丁寧で迅速ということ。ITスタートアップがいきなり物流(リアルなものを管理したり配送したり)をやることは完全に既存スキルセット外の営みなので、当初は日々色々な入庫ミスや配送トラブルに見舞われます。そんなイレギュラー対応時に、いかにクラウド倉庫側で迅速かつ丁寧に対応してもらえるかはプラットフォーム選びでものすごく重要になりますね。

カスタマージャーニーを整理する

WEBやAppのものづくりでも基本ですが、コンセプトとターゲット顧客を定めたら、その顧客にどのようにリーチして、顧客がどのようにCVまで行き着き、その後のリテンションへ繋がるか。

端的に言うと「喜びポイント探し」を、あらためて実施しました。

この徹底した顧客起点で、施策リストに落とし込みます。

特にリアルなものが「届く」はネットサービスだけをやってるとオンラインで完結してしまうので、EC事業のむしろ強みであり強化ポイントですね。

顧客の手元に、何らかのビジョンや魂が乗ったものを届けられるという体験が、あらためてラントリップの事業ポートフォリオにおいてRuntrip Storeが担うべきキードライバーだとも認識しています。

それでは、以後このカスタマージャーニーに沿った施策を順に紹介していきますね。

マーケティングチャネルを整理する

Runtripは大雑把にカテゴライズすると次のマーケティングチャネルを有しています。

▼自社メディア

・runtrip.jp(WEB)|ランニングコース投稿&検索サービス

・Runtrip App|ランナー向けSNSアプリ

・ラントリップ会員向けメルマガ|Runtrip News Letter

・Runtrip Magazine & Channel

▼SNSアカウント

・Twitter公式

・Facebook公式

・Instagram公式

▼外部プラットフォーム

・YouTube

(▼広告)

・各種アドネットワーク

この中で、特に注力するメディアを2つに絞りました。そして、それぞれに明確な期待役割をもたせました。

▷ Instagram公式アカウント

ビジュアルがメインのプラットフォームであるInstagramとD2C/アパレルの相性が良いのは自明だったので、Instagramの公式アカウントを100%、Runtrip Store用に振り切ることにしました。

同時に、InstagramはEC中長期で強化していくことも明確だったので、最終的にはCVのプラットフォームとしても期待を据えましたが、当面の役割は「ブランドの世界観発信」と「ユーザーを巻き込む(共創)」と設定しました。

▷ メルマガ

既に既存のラントリップ会員向けに毎週木曜日に発行しているニュースレターは数万単位での購読数があり、かつそのメールからCVにダイレクトに繋がることは事前検証や過去の運営で明確になっていました。

そこで、既存会員向けメルマガはもちろん、Runtrip Storeのメール購読者を増やして毎週専用メルマガを配信する運用を設定しました。

ちなみに専用メールリストは現時点でもまだ3,000件強ですが、メール自体の開封率は50%強と高いエンゲージメントを誇ります。

戦略的世界観を磨き込む。

ランニング・ランナー向けのアイテムというのはそれこそナイキ・アディダス・アシックスと名だたる大手メーカーから、新興のメーカーまで多くの企業が凌ぎを削る激戦区です。

そんな中でバリューを発揮し、確実に顧客に届けるためには、シンプルでわかりやすい削ぎ落とした戦略的フォーカスが必要になります。

そこで、我々がRuntrip Storeブランドで明確に意識したのがこちらのスイートスポットです。

ランニング用、ランナー向けとしてリリースされている世のアイテムは機能性に長けたスポーツウェアが大半です。逆に、そんな大手メーカーのロゴを配したカジュアルウェアも多く存在します。

一方で、

・オシャレなカジュアルウェア兼ランニングウェアとしても利用できる

・日常でもオシャレに「ランナー」であるアイデンティティを感じれる

このニーズを満たすスイートスポットが合ったんですね。

ここがまさに、

ランニングのあるライフスタイルを。

というブランドステートメントを軸に、世のランナーやこれからランニングを始めようとしている人たちに

・もっと自由にカジュアルにランニングを楽しめるアイテム

・ランニングと日常の垣根を崩すアイテム

を提供していくことに決めました。

故に、あらゆるコミュニケーションポイントで、時に情緒的に、この「ライフスタイル」を提案し続けています。

戦略的世界観を体現する商品

すごく当たり前のことを書きますが、何よりも「提供するアイテムの品質」が大切です。品質とは、例えばTシャツであれば速乾性や吸水性という話だけでなく、その"ボディに乗せる世界観"です。

特に「Tシャツ」はアパレル史上最強の「コモディティ」であり、機能面だけで差別化するには限界もありますし、何より我々はいわゆる"メーカー"ではありません。機能面(ハード)は得意な企業とタッグを組み、ラントリップは「ランニングのあるライフスタイル」という世界観を磨き込む、それをグラフィックに落とし込む、ストーリーとしてアイテムを買ってもらう。そんなブランド・アイテム作りをしています。

D2Cとして本気で取り組み始め、上記のプロセスから提供しているブランドラインをひとつ紹介します。

【事例1】 EAT, DRINK, SLEEP, RUN

〈ブランドストーリー〉

食べて、飲んで、寝て、走る。

ランニングに取り憑かれた我々の毎日は

シンプルにこんな感じ。

走るから飯が美味い。

走るから酒が美味い。

走るから、どっぷり眠れる。

RUNがあるから全てが最高になり、

全てが最高だから、毎日がハッピー。

EAT

DRINK

SLEEP

RUN

これらをシンボリックなグラフィックにして、

自らの最高なライフスタイルをファッションとして。

〈背景〉

ランニングを日常に取り込んでいる人ならわかると思いますが、走れば走るほど、日常のシンプルなイベントが全て向上するんですね。

食事も美味しい。お酒も美味しい。ぐっすり眠れる。

外を走ってストレスを発散して、気持ちよく疲れた身体に残るのは健康的な疲労と自己肯定感。そんな土台が日常のベースになるから、ご飯も、お酒も、睡眠も。全てが極上になるんです。逆に言うと、走る、食べる、飲む、寝る、それぞれが素晴らしいから、もうそれだけでいい。そうやって生活がシンプルになるんですね。

こんなランナーだからこそ分かる世界観を、キレの良いグラフィックに落とし込んでいるのがこの「EAT, DRINK, SLEEP, RUN」のブランドラインです。

当然、その世界観をビジュアルで伝えるクオリティにもこだわります。特にECに特化している場合は、基本的にインターネット上の情報で買うか買わないか、好きか嫌いかを判断してもらわないといけないので、情報の質と量は両方とも最大化をしています。

〈ビジュアルギャラリー〉

モバイル、縦フォーマットも重要です。

商品制作に巻き込む

D2C、インターネットに特化するならば、顧客や既存コミュニティを巻き込まない手はありません。

デザイン案を一つに絞るプロセスや、そもそも新規ブランドのリリース過程を各種自社メディアで伝えていく努力をしています。いわゆる、ブランドづくり・ものづくりの共犯者にするということですね。

ここでは「All you need is Run」というRuntrip Storeではハイエンドなブランドラインを例に紹介しますね。

【事例2】All you need is Run

まず、ブランドラインのコアとなる「ロゴ」のデザイン段階から、ユーザーさんに積極的に投票してもらっています。

デザイナーさんとコンセプト・世界観から話し合い、ブラッシュアップされたデザイン候補をいくつかに絞った上で、Instagramのフィード投稿で投票を募りました。

この結果、ロゴは圧倒的支持でB案のロゴに決定しました。

YouTube

デザインが決定し、サンプルが仕上がった時点でも「動画」を通じてアイテムの進捗を共有しています。特にアイテムの質感や、細かいこだわりを「熱量を伴って」伝えるには動画は最適ですね。また、動画は時にInstagram Storiesでも再利用しています。

また、本ブランドラインは、生地の選定から縫製プロセス・サイズ感まで、かなりこだわって作っているハイエンドラインなため、価格帯も最も高い部類に入るのですが、おかげさまで多くの方々に支持されています。

経済合理性からの距離も意識する

ブランドとしてのステートメントが明確で、それに沿った優れたアイテムが揃う。

ただ、それだけでは足りない。自らがランナーとして日々ユーザー体験をしているからこそ、領海侵犯してでも作りたいものがある。

だから、Runtrip Storeではアパレルアイテムのみならず、オリジナルのビールやコーヒーを作っています。

なぜなら、走った後のビールやコーヒーが世界で一番美味しいからです。

ゴール専用クラフトビール|GOOD GOAL

朝ラン専用コーヒー|MORNING RUN BLEND

また、特に「ランニングとビール」「ランニングとコーヒー」のようにやや距離が離れている物同士の融合は、意識的にストーリー(文脈)をコラムとして提供してより強い接続を補完しています。

これらのストーリー(文章)は、Shopifyのブログ機能で提供するだけでなく、Instagramのフィード投稿やメルマガなどに二毛作、三毛作されていきます。

もう一つ、こういった取り組みの裏目的が

経済合理性からの距離

です。一見するといちIT企業がアパレルのみならず、オリジナルのビールやコーヒーなどを提供すること自体に非合理を感じるかもしれません。

実際、それほど儲かるものではないです(笑)

ただ、前述の通り「ランニングのあるライフスタイル」というブランドステートメントに沿って、誰よりもユーザー体験としてランニングを日常的に味わっている作り手としての、明確な提供すべきロジックがあるんですね。

だって、走った後のビールや朝ランの後のコーヒーが、最高に美味いんです(笑)

こういった、経済合理性からの距離がブランドをより魅力的にしたり、魅惑を感じさせる効果が確かにあるようです。ただ、経済合理性から距離のあることをなんでもやれば良いと言うわけでは当然ありません。

それをやる理由、背景、WHYが明確にロジックとしてあるか、ブランドとして筋が通っているかが大切です。

画像・写真にこだわる

繰り返しですが、ECに特化している場合は基本的にネット上の情報で買うか買わないか、好きか嫌いかを判断してもらわないといけないので、情報の質と量は両方とも最大化をしています。

中でも、写真や画像のクオリティを可能な限り高める努力をしています。単純にポートレートやブツ撮りのクオリティという話だけでなく、いかに組み合わせやライフスタイルの提案という要素をその1枚で伝えることができるかがRuntrip Storeの場合はキモです。

ここでも、いくつかギャラリー的に貼っていきますね。

〈ビジュアルギャラリー〉

本当はこの100倍量産して、クオリティをもっとあげたいのですが、届ける情報の量と質に出し惜しみをしないのが大切だと考えています。

初回コンバージョンを後押しするもの

質の良いアイテム。

キレのよいコンセプト。

それらを伝えるビジュアルとストーリー。

これらをリーチさせるマーケティングチャネル。

これだけ揃っても、最後の「購入する」ボタンを押して「決済」まで完結してもらうのは長い道のりであり、十分ではありません。

ECサイトが、リアルな物を送る上でクリアしないといけないのが

送料問題

ですね。ユーザー体験としても自明ですが、例えば「¥4,200」の商品を悩んでカートに入れて、意を決して決済に進むと合計金額が「¥5,000」と出る。送料「+¥800」の文字に怯む。一旦購入を見送る...

いわゆる「カゴ落ち」をいかに減らせるか。

これはやり尽くしてもキリがないぐらい奥が深いですね。

色々試しましたが、やはり一番効くのは一見すると当たり前のこの施策です。

《 初回のみ送料無料する 》

あくまで初回だけは、です。

そして、この施策を事業としてワークさせるには次の2つのポイントを踏まえる必要があります。

1. 送料をタダにするけど、タダではさせない

2. 初回CVは本当のCVではない

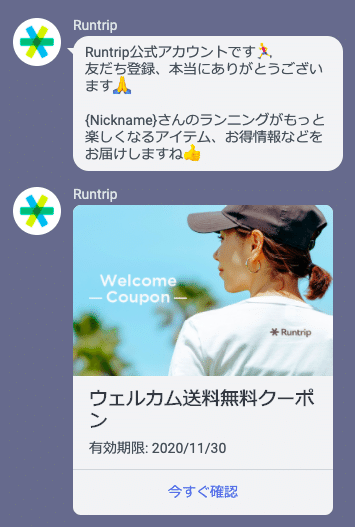

まず1. はどういうことかというと、送料を無料にしてあげる代わりに、マーケティングリストに追加させてもらうということです。

我々はLINEで実施しています。

ウェルカムクーポンという名目で、送料分(¥600)のクーポンを初回購入時に限り1回使えるクーポンを、LINEの友だち登録で自動送信しています。

サイト上には、上部に帯で目立つように告知しています。

実際、クーポン発行数に対して利用率は30%と高い数字を維持しています。

次に「2. 初回CVは本当のCVではない」に関してあらためて説明しますね。

初回CVは本当のCVではない

まず、大変参考になる書籍から紹介します。

もし、ECやD2C的な事業を営んでいて、この本を読んだことが無い方には全力でオススメしたい1冊です(著者の西井さんと同じぐらいプロフェッショナルな方には不要ですが)。

こちらの詳説、学びを書き出すと別のnoteエントリー1本になってしまうので、ここでのコンテキスト「初回CVは本当のCVではない」に関してのみ本書のハイライトを引用する形で補足します。

・マーケティングファネルにおいて1回の購入プロセスだけでなく、その後も買い続けるロイヤルカスタマーにしていくところまで設計する必要がある。

・顧客全体の2割にすぎないロイヤルカスタマーによって売上の8割が作られているのはよくある話。

・リピートによる利益構造が作れないと、企業が新しい商品を作ったりサービス改善すること自体が難しくなる。

・毎年新規のカスタマーを取りまくらないと成り立たない状態は、ビジネスとしてかなり厳しい。

・大体2年目以降の購入回数は、前年の2倍以上になる。

・継続率50%以上を維持すれば、売上は絶対伸びていく。

・故に、最も大事なのは2回目の購入(F2という概念 ※F=Frequency)

・「2回目も買いたい」という体験がすごく重要。

・2回目買ってくれると3回目まで買ってくれるお客様の割合は60〜80%ぐらいになる。

つまり、大切なのは初回のCVではなく、2回目のCVにいかに繋げるか(F2転換率)ということですね。そして、少数でも良いので濃いロイヤルカスタマー(ファン)をいかに積み上げられるかが長期の事業成長を左右します。

最初のカスタマージャーニーの最後に、1つ追加します。

このF2転換率観点で、Runtrip Storeでも様々な施策を行ってきました。

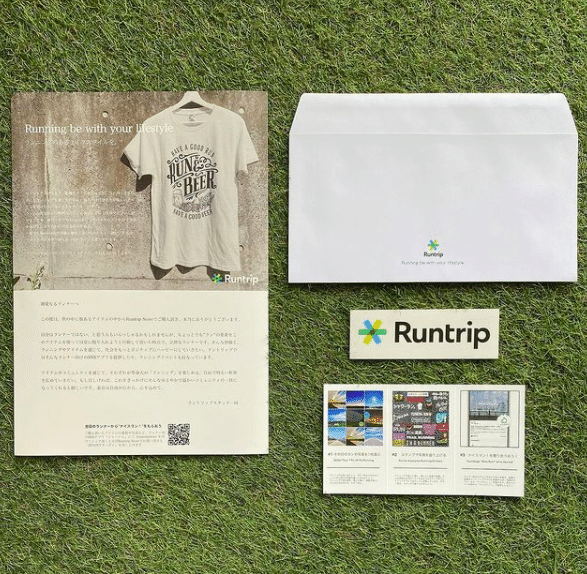

同梱物からの体験の最大化

F2転換の観点から、同梱物に次回購入クーポンのお知らせを入れる取り組みはかなり多くのサービスが実践されていると思います。

我々も、そういうベタなものは徹底してやりきっています。

一つ工夫している部分は、単にクーポンを同梱するのではなく、

「Runtirpのランナー向けSNSアプリにアイテムをシェアしてくれたらメールでプレゼントする」スキームにしています。

これだとクーポン発行率・利用率共に大きく下げてしまうのですが、これには大きく2つの理由があります。

1. ラントリップ社の全体戦略ではアプリがコアであること

2. クーポンをメールでオーダーメイド的に渡すこと

1. に関しては当社の全社戦略の話なので詳細は割愛しますが、我々が事業ポートフォリオの中心に据えているのはアプリ(ランナー向けオンラインコミュニティ)です。アプリのコア体験はSNS構造のオンラインコミュニティなんですね。

故に、アイテムを買ってくれるほどの顧客にアプリのコミュニティ体験に誘導すること自体ですでに大きな価値を産みます。

さらに、2点目こそ、顧客体験において真に重要な要素だと思っています。

エモく手厚いカスタマーサポート

アプリのランナー向けSNS(サービス名|Runtrip Journal)にアイテムの写真と共に投稿してもらうことによって、そこに顧客のパーソナリティが反映されます。購入頂いたアイテムと、投稿されたパーソナリティを踏まえたオーダーメイドかつカスタマイズされたクーポン連絡メールを人力で行っています。

他にも、サイズを間違えて注文した、サイズ間違いをアイテムが到着してから気づいた、クーポンが反映されない(使い方がわからない)等のお問い合わせを日々頂戴します。

どれだけ事前にFAQを整えたり、サービスサイト上で丁寧に説明したり、間違えないようUI/UXを改善しても、この種の直接問い合わせは決してゼロになりません。

むしろ、直接お客さまとコミュニケーションできるチャンスでもあります。幸い今の事業規模であれば、デイリーでも一人が対応できる範囲内なので、可能な限り丁寧に、時にエモく、我々が大事にしているブランドステートメントに恥じない対応を積み重ねることが、中長期でロイヤルカスタマー(ファン)の蓄積になると信じています。

あらためて、これをやり切ってくれているポジティブ妊婦には頭が上がりません。

ロイヤルカスタマーへの特別なオファー

これはスターバックス等でも、リアル・オンラインのCRM施策としてものすごく上手に実践されていますね。

特別にされている高揚感、そこからの帰属・愛着意識の高まり。

前述したカスタマーサポートの質を基礎体力としつつ、全てのお客様に明示していないものの、事業サイドとしては明確に利用頻度や金額等の実績からロイヤルカスタマーを定義してリスト化しています。

施策の一例でいうと、注目アイテムのリリース時は先行して割引価格で購入オファーがメールで届きます。このメールからの購入率は多い時は50%弱にのぼります。

データ、ドリブン。

D2CをD2Cたらしめるもの。

ECという名でやり切るということ。

それはやはり、徹底したデータ活用です。

まず物販・ECプラットフォームとしてのShopifyは、デフォルトで多くのアナリティクス機能が揃っているので、これだけでも十分に参考になります。

・どのマーケティングチャネル経由でどれだけ売れたか

・リピート率がどれぐらいで推移はどうか

・デバイス別、エリア別、時間帯別でのCVはどうか

...etc

また、カゴ落ち対策やCVRの改善案など、アクションレベルで提案してくれる本当にすごいプラットフォームです。

ただし、F2転換のコアとなるユーザー単位での「継続率」を分析する場合は外部アプリの手を借りて実施しています。特にライフタイムバリュー(LTV)の可視化と、これをベースにした事業のユニットエコノミクスの試算、逆算してのマーケティングコスト(CPA)の設定など、Lifetimelyというアプリが重宝しています。

(がっつりモザイクで恐縮ですが)

データを分析してもゼロイチで新商品は作れませんが、データは作った商品を「いかに売るか・どう売るか」という点に関しては強力なインサイトを提供してくれます。

同様に、メインのマーケティングチャネルにおけるInstagamやメルマガのインサイトデータもすごく重要ですね。

特にInstagramに関しては、発売前の商品や構想中の商品を事前にポストすることによって、リアクションや保存数など各種アクションである程度販売後の売れ行きを予想することができます。(完全ではないですが)

また、この売れ行き予測 -> 在庫コントロールという観点では予約販売というスキームは、直接販売する前に事前に需要をある程度予測できるので、今後より活用していきたい販売スキームでもあります。

今だに解が見つけられないもの。

ここまで、基本的にうまくいった施策を偉そうに並べましたが、当然それ以上に失敗した施策、今だにうまくいかないことの方が圧倒的に多いです(苦笑)。

特に無形のITサービス畑からアパレル・物販・ECという世界に飛び込んだ時に一番頭を悩ませた(今だに悩ませている)のが

在庫

という魔物です。いや、モンスターです。

在庫が無ければ売れません。

在庫がニーズを下回れば、チャンスロスになります。

在庫がニーズを上回れば、不良在庫になります。

しかし、不良在庫をさばくためのセールはブランドを毀損するため、基本的には実施しません。

逆に、フェラーリのように市場で売れる数より1台少なく作るというような高額&希少性をコアとした事業モデルでは、スタートアップ的なトップラインの伸びは難しい。そんな悩ましい連立方程式の解はいたるところに転がっていて、今だに解けない難問ばかりです。

逆に言うと、だからEC・D2Cって、面白い。

1年で100倍成長した施策の全記録、補足。

「全記録」

とタイトルで大々的に書きましたが、ごめんなさい。

やはり細かい施策、泥臭い戦術レベルまでは1万字を超えても全て書きれませんでした。

書きたいのだけど書きたくない。

その理由は...

最後に|一緒にこのD2Cブランドを育てませんか?

最後に告知です。

なんでわざわざこんなノウハウを説明して共有したかというと、本当の共犯者になってくれる人を募集しています。ここに書き切れないたくさんの試行錯誤の歴史と、悪あがきの軌跡と、抱えきれないほどの夢と希望とアイディアと一緒に、ワクワクする未来を一緒に創りませんか?

1回目のイチヒャク(1を100にする事業成長)をかろうじて実現しましたが、あらためて今をイチとして、これの100倍成長を目指しています。

募集概要はこちらに。

ご気軽にWantedlyにエントリーでも、直接私(冨田)にTwitterでDMでもokです。お待ちしています!

/assets/images/6035021/original/29be53e8-03ae-49a9-82e0-d6b0f6804198?1609882504)