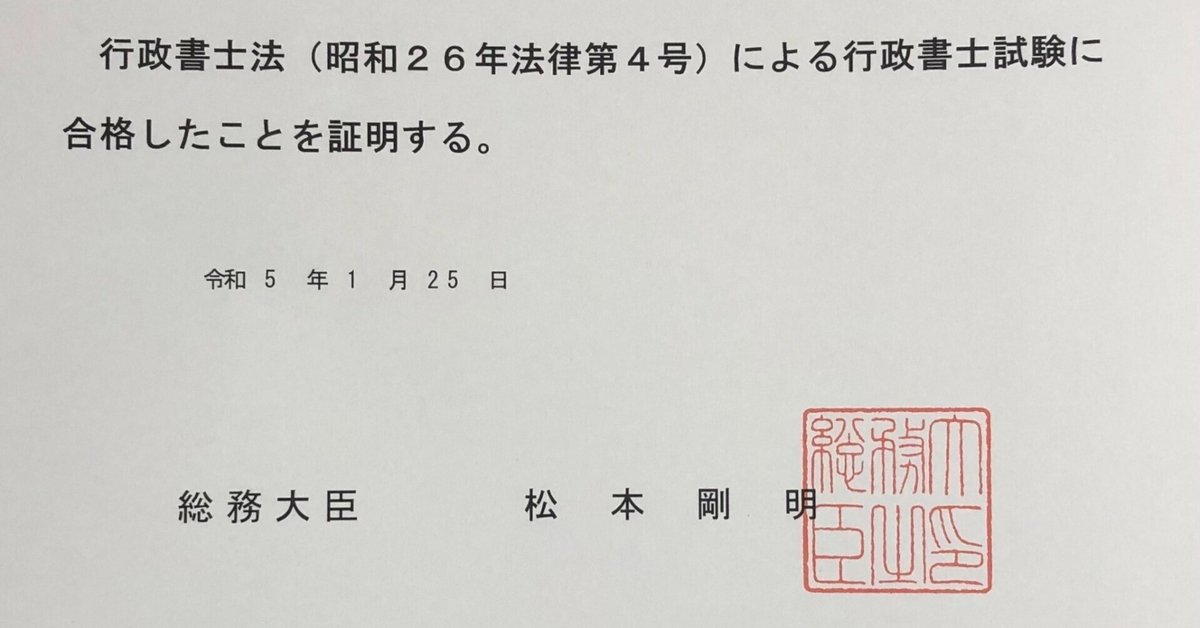

行政書士に合格しました!!

士業1つ目獲得

先日行政書士の合格発表がありました。こちら()の通り自己採点では逃げ切りに成功していましたが実際は択一180点、記述32点の212点でした。人生初のマークミスで択一が自己採点から2点下がりとても悲しいですがそれでも逃げ切り成功です🌙記述の採点はかなり厳しいんだなと感じました。予備論文がもっと怖くなりました、、、

合格者の中での位置

受験時にはまだピチピチの19歳だったため、10代での合格者56人のうちの一人です。また、調べたところ210点以上って上位2%ぐらいらしいですね🌙

難易度について

一般論

そもそも法律というのは怪文書感が否めないため完全な初学者からすればハードルは高いと思います。ほぼ記号問題なので試験対策的な面では難しくないのですが勉強を始める心理的ハードルと、全体を一周するまでの苦痛は予備試験の勉強で私も去年から痛感していますのでよくわかります。

法学部的観点から

期末試験でA+を取るより結構難易度は下がるかなと思います。暗記量がだいぶ違いますし期末試験は論文ですからね。行政書士ではどういう制度があるかぐらいの理解でいいのに対して、期末試験では判例法理は勿論学説も覚えなくてはならず、それを正確に論述したうえで事実をあてはめなければなりません。そうなると当然予備試験の短答よりも難易度は下がります。←これは巷でもよく言われることなので省略。

言いたいことは、士業や法務部を考える法学部生のみなさん、行政書士を取ろうということです。おそらく、相当数の方が法学部に来たからには何かしらの資格を取らなければと考えているのではないでしょうか。行政書士は強制的に勉強する環境を作り出せる点、行政法や民法の授業の予習になる点、魅力的ですよね。あとシンプルに独立開業資格ですしいざという時の就職のつてになります。

勉強量

私の場合、行政書士試験用としての勉強は3週間でした。誤解しないでいただきたいのですが法律の勉強が3週間なわけではありません。それはあまりにも無謀すぎます。予備試験の短答で受験者平均程度の得点を取れるほど7法を一通り見て、早期卒業のために期末試験前には心身をすり減らして勉強している人間が、3週間前に試験形式を調べ行政法や情報分野の勉強を始めたら間に合ったというだけです。これは2点を含意しています。まず、初学者は地道に1年ぐらい勉強する必要があると推認されること、次に、士業や院進を目指す法学部生は直前期に全体を復習して問題形式を確認すればなんとかなる試験であることです。後者は先ほど法学部生に受験をオススメしたことに繋がります。コスパが良い資格です。

さいごに

以上、合格発表をふまえて感じたことを無造作に書きました。春休みこそはちゃんと勉強しようと思います、、、

読んでくださりありがとうございました🌙

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?