はるるん、インドで母が増える

さて、「普通(インドに)行かないよね」と主治医に言われたはるるん、インドにきて2ヶ月が経った。渡印当初からきてくれているメイドさんのパミさんが、3日目にしておやつをあげられるようになり、10日後にはごはんもあげられるようになったことは先に記録したとおり。

住み込みのもうひとりのメイドさんについては、すったもんだあった後、12月の終わりからラリタさんというメイドさんが我が家にきてくれている。なんとラリタさんは2日目にしておやつをあげてくれ、1週間後にはごはんをあげてくれるようになった。今日も朝も昼もご飯をあげてくれた。(さらっと書いてしまったが、日本では親以外からご飯を食べることができなかったのだ。保育園の先生ですら、ごはんをあげられるようになるまでに3ヶ月かかった。)

ハルが咳き込んだり怒ったりして「私かわろうか?」と声をかけても、「ノー OK。ユーイート!」と心づよい。

相談できる相手がいる喜び

そんなパミさんとラリタさんと一緒に2ヶ月インド生活をしてきて、母である私は日本にいたときと大きな違いを感じ始めている。

ハルのことを相談できる相手がいる、ということだ。いや、なにをそんな当たり前のことを、とお思いだろうか。

日本にいたときは、ハルの日々の生活のことを日常的に相談できる相手は夫のみだった。その夫も、もちろん毎日仕事に行かなくてはいけないので、受診も含め日々のハルの様子をすべて把握しているのは母親である私だけ。時々療育園の先生に相談することはあっても、ハルの情報を把握している人は実に限られていた。

特に発作の状況や薬のこと、様々な科の受診の結果、リハビリの進捗などをすべて把握し、それを夫や先生や病院に情報共有していくのも私の役割だった。受診のたび、新しい支援者に出会うたびに、イチからすべて説明するのはとても骨が折れた。次々に起こるトラブルを、「私が」なんとかしなくちゃ、と思うあまり、他の子供たちに十分に気持ちを向ける事ができず、私も子どもたちも消化不良の思いを持て余すこともしばしば。

途中から新しいリハビリの先生にかわり、先生のはからいで定期的に支援者会議をしてもらえるようになった。同時に情報共有ノートを導入したりして、少しずつ良い方向に向かっていったが、私がいなくなったらどうなるんだ、という思いは常につきまとっていた。

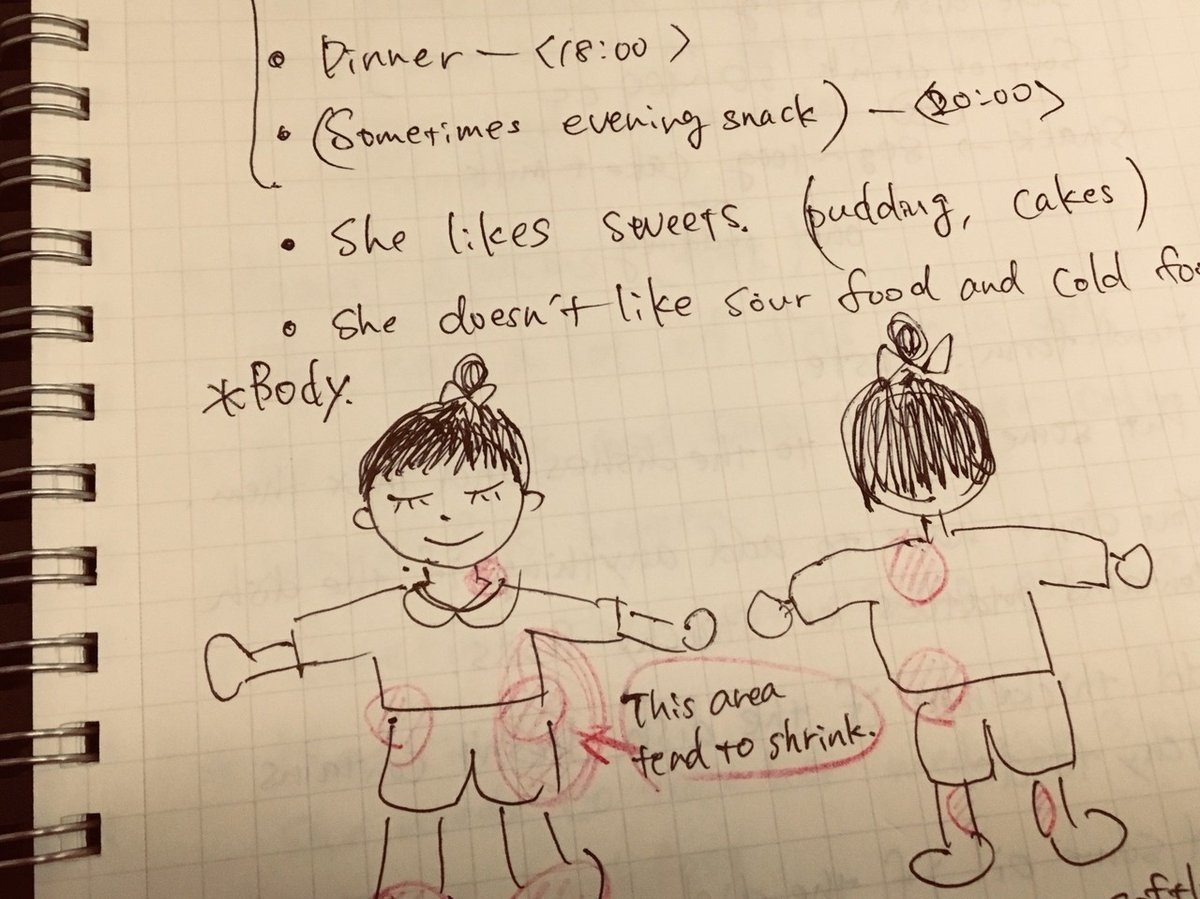

ところがインドにきてからというもの、パミさんが週の半分以上ハルと学校に通ってくれて、学校でリハビリの先生と情報交換をするし、ラリタさんは家に一緒にいてくれるから夜どのくらい眠れたかとか、ハルの体調とか食欲をよく把握してくれている。

自然とハルの今日食べるものや食べるタイミング、学校に行くか行かないかとか、どのくらい昼寝したらよいかとか、そういうことをパミさんやラリタさんと相談する。リハビリ体操を今日はしていないないからしようとか、発作が多いから今日は静かにしておこうとか、食事のとろみ具合とか、そういう何気ないけれどハルをよく知っていないとできない相談ができるのだ。何よりも、私がいなくてもご飯も体操もパミさんやラリタさんが十分に面倒を見てくれる。

私一人ではない、という感覚は日本では味わえなかったことだ。何度も言うが、インドに来てからというもの、私じゃなくてもハルはご飯を食べられるし、なんだったらハルのご飯も作ってもらえるし、家でリハビリ体操もしてくれる。日本にいた時は考えられないことだ。アンビリーバボー。

私が多少離れていても大丈夫だから、今、私は近所のカフェでコーヒーを飲みながらこんなふうに文章を書いている。こんな時間、本当に久しぶりだ。ブルートーカイのカプチーノがうまい。

孤立しがちな障害児の親にナニー制度を

もちろん、いわゆる健常な子の場合も母親の役割というのはとても重要であるが故に孤立しがちなことは変わりないのだけれど、特に食事介助含む沢山の介助が必要なハルのような障害児の場合、その重責は計り知れない。今のパミさんとラリタさんのように情報を共有できる第二、第三の母のような存在は、とてもとても心強いのだ。

障害児や医ケア児には、ナニー制度を国や自治体が保証してくれたら心強いのにな、と、インドに来てから思うようになった。あらゆる情報と介助を母親が全て抱えて、自分が倒れた場合のことを不安に思いながら毎日を過ごすのは、結構しんどい。母親と同じくらい情報を把握して、なおかつ同じくらい子供のことを考えて、介助してくれるナニーさんができたら、みんなすごく心強いのに。

先生、はるるん、普通来ないはずのインドに来て、お母さんが3人になったよ。次こんなケースの子に出くわしたらぜひ、「普通行くでしょ!」って背中を押してあげてね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?