#夏に聴きたい曲

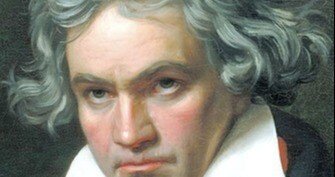

『ピアノソナタ第26番 『告別』変ホ長調 作品81a 』 ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン

(P)ヴィルヘルム・ケンプ 1964年9月15日~18日録音 ピアノソナタ第26番 変ホ長調 作品81a 『告別』は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが1809年から1810年にかけて作曲したピアノソナタ。 概要 本作にはベートーヴェン自身が標題を与えているが、そのようなピアノソナタはこの『告別』と『悲愴』としかない。その背景には彼のパトロン、弟子であり友人でもあったルドルフ大公のウィーン脱出が関係している[1]。 オーストリアは1809年4月9日にナポレオン率いるフランス軍と戦闘状態に陥った。ナポレオンの軍勢は5月12日までにウィーンへと侵攻しており、神聖ローマ帝国皇帝フランツ2世の弟にあたり皇族の身分であったルドルフ大公は5月4日に同市を離れることになる。ベートーヴェンはピアノソナタの第1楽章の草稿に「Das Lebewohl(告別)」と記すとともに「1809年5月4日、ウィーンにて、敬愛するルドルフ大公殿下の出発に際して。」と書き入れた[1]。オーストリアの降伏により同年10月14日に終戦、フランス軍が撤退した後の1810年1月30日にルドルフ大公はウィーンへと戻った。第2楽章の「Die Abwesenheit(不在)」はこの期間のことを示しており、さらに第3楽章には「Das Wiedersehen(再会)」、「敬愛するルドルフ大公殿下帰還、1810年1月30日」と書き込まれている[2]。 この曲を出版したブライトコプフ・ウント・ヘルテル社は各楽章の表題をフランス語に置き換えて"les adieux"、"l'absence"、"le retour"と表記した[2]。親交の深かったルドルフ大公のために作曲されたこのピアノソナタの標題にはベートーヴェン自身もこだわりがあったらしく、「Das Lebewohlはles adieuxとは全く違うものである。前者は心から愛する人にだけ使う言葉であり、後者は集まった聴衆全体に対して述べる言葉だからである。」と手紙で抗議している。ただし、作曲者自身もスケッチ段階では第1楽章の「Das Lebewohl」を取り消して「Der Abschied(別れ)」、第3楽章は「Die Ankunft(到着)」としていたことが分かっている[2]。 出版社へと持ち込まれたのは第24番、第25番のソナタと同じ1810年2月10日であったが、このソナタのみ翌年に作曲者自身による修正を施され[3]、1811年7月に出版された[2]。ルドルフ大公へ献呈[4]。81aとなっている作品番号は、ジムロック社がブライトコプフ社に先駆けて六重奏曲を刊行していたため、ブライトコプフ社が自社の作品番号を混乱させないようピアノソナタを81a、六重奏曲を81bとしたことに由来している[2]。 演奏時間 約16分半[5]。 曲の構成 第1楽章 "Das Lebewohl" Adagio 2/4拍子 - Allegro 2/2拍子 変ホ長調 ソナタ形式[2]。『告別』の副題がつけられている。譜例1に示すとおり序奏の最初の3つの音符には"Lebewohl"と歌詞が与えられており[4]、楽章全体にこのモチーフが配されている[2]。 第2楽章 "Die Abwesenheit" Andante espressivo 2/4拍子 ハ短調 2つの主題が繰り返される序奏的性格を持つ楽章[8]。『不在』の副題がつけられており、ドイツ語で「ゆるやかに、表情を込めて」(In gehender Bewegung, doch mit Ausdruck.)と指示されている[4][8]。ハ短調で奏でられる譜例4の第1主題の音型は譜例1の動きと関係している[8]。開始のハ短調に落ち着かず、不安げな様子が表現される[7]。 第3楽章 "Das Wiedersehen" Vivacissimamente 変ホ長調 6/8拍子 ソナタ形式[8]。『再会』の副題とともに、ドイツ語による「非常に生き生きとした速度で」(Im lebhaftesten Zeitmaasse)という指示がある[4][8]。和音の一打に続き華麗なアルペッジョの序奏が現れる。第1主題はまず譜例6のように出されるが、主旋律が左手に移されると高音部は装飾的な彩りを添える。 脚注 注釈 ^ このクレッシェンドは鍵盤楽器では表現不能である。 ^ 譜例中では最後のイ音にかかるタイが省略されている。 出典 1^ a b 大木 1980, p. 384. 2^ a b c d e f g 大木 1980, p. 385. 3^ “Booklet, BEETHOVEN, L. van: Piano Sonatas, Vol. 9 (Biret)”. NAXOS. 2015年4月19日閲覧。 4^ a b c d e “Beethoven Piano Sonata No.26 (PDF)”. Breitkopf & Härtel. 2015年4月16日閲覧。 5^ ピアノソナタ第26番 - オールミュージック. 2015年4月12日閲覧。 6^ a b c d e 大木 1980, p. 386. 7^ a b c d e “Andras Schiff lecture recital: Beethoven's Piano Sonata Op 81a”. The Guardian. 2015年4月12日閲覧。 8^ a b c d e f 大木 1980, p. 387. 参考文献 大木, 正興『最新名曲解説全集 第14巻 独奏曲I』音楽之友社、1980年。ISBN 978-4276010147。 CD解説 NAXOS, BEETHOVEN, L. van: Piano Sonatas, Vol. 9 (Biret), 8.571268 楽譜 Beethoven: Piano Sonata No.26, Breitkopf & Härtel, Leiptig

『ピアノ・ソナタ 第17番 「テンペスト」 ニ短調 Op 31-2』 ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン

(P)クラウディオ・アラウ 1965年5月録音 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ピアノソナタ第17番 ニ短調 作品31-2は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが作曲したピアノソナタ。『テンペスト』の通称で知られる。 概要 作品31としてまとめられている3曲のピアノソナタ(第16番、第17番、第18番)は1801年から1802年の初頭にかけて、ほぼ同時期に作曲が進められた[1]。初版譜はハンス・ゲオルク・ネーゲリが企画した『クラヴサン奏者演奏曲集』に収録される形で、第16番と組になって1803年4月に世に出された[1]。同年秋にジムロック社より「厳密な改訂版」が出されたのも第16番と第17番であったが、その後1805年にカッピが作品29として出版した版から現在の作品31がひとまとめとなった[1]。曲は誰にも献呈されていない。 カール・ツェルニーによると、ベートーヴェンは作品31を作曲している頃にヴァイオリニストで友人のヴェンゼル・クルンプホルツに対し「私は今までの作品に満足していない。今後は新しい道を進むつもりだ。」と述べたという[1][2]。作曲時期は難聴への苦悶からハイリゲンシュタットの遺書がしたためられた時期にも一致しており[2][3]、作品31の中でも特に革新的で劇的な本作にはそうしたベートーヴェンの決意を感じることができる[4]。また、3つの楽章の全てがソナタ形式で作曲されている点もこの作品のユニークな点のひとつである[4]。 『テンペスト』という通称は、弟子のアントン・シンドラーがこの曲と第23番(熱情)の解釈について尋ねたとき、ベートーヴェンが「シェイクスピアの『テンペスト』を読め」と言ったとされることに由来している[4][5][6]。しかし、ドナルド・フランシス・トーヴィーはこの曲の中に戯曲の登場人物を見出そうとする試みは「英雄やハ短調交響曲(運命)が演奏されているときに、『紅はこべ』の功績のみに目を向けているようなものだ」と記している[7]。 演奏時間 約21分-23分[6][8][9]。 楽曲構成 第1楽章 Largo - Allegro 4/4拍子 ニ短調 ソナタ形式[8]。幻想的に始まる冒頭主題からめまぐるしくテンポが変わっていく(譜例1)。 第2楽章 Adagio 3/4拍子 変ロ長調 展開部を欠くソナタ形式[5][10]。第1楽章と同じくアルペッジョで幕を開け、遠く離れた2つの声部が対話風に応答し合う第1主題が現れる 第3楽章 Allegretto 3/8拍子 ニ短調 ソナタ形式。熱気を持ってほとんど休むことなく動き回る無窮動風の音楽。譜例7の第1主題に始まる。作曲者が馬車の走行から譜例7の着想を得たという逸話がツェルニーによって伝えられている]。 その他 赤い激流 - 1977年に放送されたTBS系の水谷豊主演のドラマ。この曲がピアノコンクールの3番目の課題曲。 疑惑の家族 - 1988年に放送されたTBS系の風間杜夫主演のドラマ。劇中で天才ピアニスト・朝倉茂が第3楽章を演奏する。 こちら葛飾区亀有公園前派出所 - 第125話「遠い放課後」で由紀子が生前リサイタルで上演。 こちら葛飾区亀有公園前派出所 - 第313話「ワシが麗子で私が両ちゃん?!」で絵崎教授の発明を使用した次の朝、麗子が両津の体と入れ替わった時に本人と証明するために演奏。 ALFARSHEAR 〜双神威に廻る夢〜(beatmania IIDX 13 DistorteD) - TЁЯRAの楽曲。途中でこの曲の第3楽章が引用されている。 テガミバチ - 登場人物ザジ・ウィンタースの心弾銃として散弾銃型の「テンペスト第三楽章」という名前が使用されている。 トータル・リコール (2012年の映画)- 主人公のダグラス・クエイドが作中で第三楽章冒頭部分を弾いている。 南こうせつ「夢一夜」は、第三楽章に触発されて作曲された。

『ピアノソナタ 第23番 ヘ短調 作品57』 ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン

(P)アルフレッド・ブレンデル 1962年3月録音出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ピアノソナタ第23番ヘ短調 作品57は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが作曲したピアノソナタ。『熱情(アパショナータ)』という通称により有名で、ベートーヴェン中期の最高傑作のひとつとして名高い。 概要 ベートーヴェンの創作期は実り多い中期に入っていた[1]。交響曲では第3番(英雄)、ヴァイオリンソナタでは第9番(クロイツェル)、ピアノソナタでは第21番(ヴァルトシュタイン)といった傑作が次々生み出され、ベートーヴェンの作風は大きな転換点を迎えていた[2]。一方、彼の難聴は悪化の一途をたどっており、その絶望から1802年にはついにハイリゲンシュタットの遺書を書くに至っている[3]。 そうした中、このピアノソナタは歌劇『フィデリオ』に並行する形で作曲された。『フィデリオ』のスケッチに混ざる形でこの作品の楽想が書きつけられており、作曲の開始は1804年であったことがわかる[4]。1805年4月18日に出版社へ宛てた書簡には曲の完成の目途について語られており、同年夏ごろの『フィデリオ』完成に近い時期に全曲が出来上がったものと考えられる。アントン・シンドラーは1806年の夏にマルトンヴァーシャール(ハンガリー語版)で全曲が一気に書き上げられたとしており、またフェルディナント・リースは1803年にデープリングでベートーヴェンがこの曲を作曲している場に居合わせたと主張しているが、いずれの証言にも疑問の余地が残る[4]。作曲者は同じ頃に交響曲第5番(運命)にも取り掛かっており、この交響曲の4つの音からなる有名な「運命の動機」はこのソナタの第1楽章でも重要な役割を果たす。 楽譜は1807年2月にウィーンの美術工芸社から出版され[4]、フランツ・フォン・ブルンスヴィック伯爵に献呈された[5][注 1]。このときの表紙にはピアノソナタ第54番 作品57という番号が付されたが[6]、研究者らの努力にもかかわらずこの番号が何を根拠に定められたのかは明らかになっていない[7][注 2]。なお、『熱情』という副題は1838年にハンブルクの出版商クランツがピアノ連弾用の編曲版の出版に際してつけたものであるが[3]、これが通称となり今日までそのまま通用している。 ベートーヴェンは当時この曲の草稿を携えて移動することが多く、そうした中で生まれた1806年秋のエピソードとして次の話が伝えられている。カール・アロイス・フォン・リヒノフスキー侯爵の城からウィーンに帰る途中、ベートーヴェンは突如雨に降られ、持っていたこの曲の原稿を濡らしてしまった。その原稿を優れたピアニストであったマリー・ビゴーに見せたところ、彼女は初見で完全に弾いてしまったのである。ベートーヴェンは大変喜び、出版後の原稿を彼女に贈った[9]。この自筆楽譜は現在パリ音楽院に保存されている。 曲は燃えるような激しい感情を寸分の隙もない音楽的構成の中に見事に表出しており[5]、ベートーヴェンの最高傑作のひとつに数えられる[10]。カール・ツェルニーはこの作品について「強大かつ巨大な計画をこの上なく完璧に遂行したもの」と表現した[3]。ピアニストらは劇的な情熱が現れる中にも正確なリズムを維持するよう説いており[3][10]、演奏には非常に高度な技術が要求される[5]。作曲者自身もこの曲の出来に満足するとともに内容を気に入っていたらしく[3][11]、当時は他のジャンルにおいて引き続き旺盛な創作をみせたにもかかわらずピアノソナタには4年のあいだ手をつけなかった[12]。石桁真礼生は、本曲の各楽章を「苦悶・静かな反省・勝利の歌」と評している[13]。なお、ベートーヴェンは1803年にエラール製のピアノを贈られており、この楽器によって拡大された音域が曲中で存分に活用されている[3]。 本作は第21番(ヴァルトシュタイン)、第26番『告別』と並んでベートーヴェンの中期ピアノソナタを代表する作品であり、第8番『悲愴』、第14番(月光)と合わせてベートーヴェンの三大ピアノソナタとされることもある。 演奏時間 約21-25分[1][3][5]。 楽曲構成 第1楽章 Allegro assai 12/8拍子 ヘ短調 ソナタ形式[5]。序奏を置かず、弱音による主題の提示に始まる。主要主題はいずれも5対1の鋭い付点リズムであり、第1主題は分散和音の下降動機(C-A♭-F)と旋律的動機(C-D-C)の二つから構成される(譜例1)。これらの動機は全楽章の主題に用いられている[14]。主題はすぐに反復されるが、この際ナポリの六度が用いられ、この音程関係も全曲を通じて用いられることになる[10]。 第2楽章 Andante con moto 2/4拍子 変ニ長調 変奏曲形式[16]。威厳を湛えた穏やかな主題と、3つの変奏およびコーダからなる[10]。主題は単純な旋律ながらも美しい譜例4で、前段、後段のそれぞれ8小節が各々繰り返される。 第3楽章 Allegro ma non troppo - Presto 2/4拍子 ヘ短調 ソナタ形式[16]。開始から強い減七の和音が打ち鳴らされる。導入部の音型が発展し、譜例5の第1主題が姿を現す。ここでも主題の内にナポリの六度の関係が用いられている[10]。

ピアノソナタ第8番 ハ短調 作品13『大ソナタ悲愴』("Grande Sonate pathétique")ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン

(P)ヴィルヘルム・ケンプ 1965年1月11日~12日録音 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ピアノソナタ第8番 ハ短調 作品13『大ソナタ悲愴』("Grande Sonate pathétique")は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが作曲したピアノソナタ。作曲者の創作の初期を代表する傑作として知られる。 概要 正確な作曲年は同定されていないものの1798年から1799年にかけて書かれたものと考えられており、スケッチ帳には作品9の弦楽三重奏曲と並ぶ形で着想が書き留められている[1]。楽譜は1799年にウィーンのエーダーから出版され、早くからベートーヴェンのパトロンであったカール・アロイス・フォン・リヒノフスキー侯爵へと献呈された[1][2]。本作は作曲者のピアノソナタの中で初めて高く、永続的な人気を勝ち得た作品である[3]。楽譜の売れ行きもよく[4]、気鋭のピアニストとしてだけでなく作曲家としてのベートーヴェンの名声を高める重要な成功作となる[5]。 『悲愴』という標題は初版譜の表紙に既に掲げられており[6]、これがベートーヴェン自身の発案であったのか否かは定かではないものの、作曲者本人の了解の下に付されたものであろうと考えることができる[7]。ベートーヴェンが自作に標題を与えることは珍しく、ピアノソナタの中では他に第26番『告別』があるのみとなっている[1]。『悲愴』が意味するところに関する作曲者自身による解説は知られていない[8]。標題についてパウル・ベッカーはそれまでの作品では垣間見られたに過ぎなかったベートーヴェンらしい性質が結晶化されたのであると解説を行っており[1]、ヴィルヤム・ビーアントは「(標題は)気高い情熱の表出という美的な概念の内に解されるべきである」と説いている[8]。 ミュージカル・タイムズ誌に1924年に掲載された論説は、本作の主題にはベートーヴェンも称賛を惜しまなかったルイジ・ケルビーニが1797年に発表したオペラ『メデア』の主題と、非常に似通った部分があるとしている[8]。他にも、同じくハ短調で本作と同様の楽章構成を持つヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトのピアノソナタ第14番の影響も取り沙汰される[3]。とりわけ、第2楽章アダージョ・カンタービレの主題はモーツァルトの作品の第2楽章に見られるものと著しく類似している[9]。また、未完に終わった交響曲第10番の冒頭主題が同主題に類似したものだったという研究成果が発表されている[注 1]。グスタフ・ノッテボームは本作の終楽章が構想段階ではヴァイオリンとピアノのための楽曲であった可能性を指摘している[1]。 このピアノソナタはベートーヴェンの「ロメオとジュリエット」期の心境[3]、すなわち「青春の哀傷感」を写し取ったものと表現される[10]。描かれているのは後年の作品に現れる深遠な悲劇性とは異なる次元の哀切さであるが、そうした情感を音楽により伝達しようという明確な意識が確立されてきた様子を窺い知ることが出来る[10]。劇的な曲調と美しい旋律は本作を初期ピアノソナタの最高峰たらしめ、今なお多くの人に親しまれている[1]。 イグナーツ・モシェレスは、1804年に図書館でこの作品を発見して写しを取って持ち帰ったところ、音楽教師から「もっと立派な手本を基にしてスタイルが出来上がるよりも先に、そんな奇矯な作品を弾いたり勉強してはならないと注意を受けた」と回想している[8][11]。ベートーヴェン自身は持ち前のレガート奏法を駆使し、あたかもその場で創造されたものであるかのように弾いたとアントン・シンドラーは証言している。その様子は既によく知られていた本作と同じ曲が演奏されているのかと耳を疑うほどであったとされる[11]。 本作はピアノソナタ第14番(月光)、第23番(熱情)と合わせてベートーヴェンの三大ピアノソナタと呼ばれることもある。約100年後にロシアの作曲家ピョートル・チャイコフスキーが交響曲第6番『悲愴』を作曲しているが、その第1楽章にはこのピアノソナタの冒頭主題とよく似たモチーフが使用されている[7][10]。 演奏時間 約17-19分[2][10]。 楽曲構成 第1楽章 Grave 4/4拍子 - Allegro di molto e con brio 2/2拍子 ハ短調 ソナタ形式[10]。譜例1に示されるグラーヴェの序奏が置かれ、展開部とコーダでも姿を見せる[10]。同様の手法は選帝侯ソナタ第2番 WoO.47-2(1782年-1783年)の第1楽章にも見られる。 第2楽章 Adagio cantabile 2/4拍子 変イ長調 ロンド形式[14]。ベートーヴェンの書いた最も有名な楽章のひとつである[12]。ヴィリバルト・ナーゲルはベートーヴェン全作品中でも指折りの音楽と評価しており[14]、マイケル・スタインバーグはこの楽章のために「ハープシコードの所有者は最寄りのピアノ屋に駆け込んだに違いない」と述べた[8]。美しく、物憂い主題が静かに奏で始められる[2](譜例5)。 第3楽章 Rondo, Allegro 2/2拍子 ハ短調 ロンド形式[14]。譜例8のロンド主題は譜例3から導かれているが[12][14]、第1楽章とは異なって劇的な表現を抑えて洗練された簡素さを感じさせる[8]。 その他 編曲例 ヤドカリ 「ベートーベン」 鈴木愛 「そっと。」(第2楽章) [GuiterFreaks&DrumMania] KOHTA 「RESONATE 1794」(第1楽章) [beatmaniaIIDX] ビリー・ジョエル 「THIS NIGHT」(第2楽章) 森田浩司 「愛のX」(第2楽章) 橋本祥路作曲 心の中にきらめいて(第2楽章) シンフォニー・エックス 「Sonata」- 『トワイライト・イン・オリンポス』の3曲目に収録(第2楽章) SMAP 「Theme of 008 (piano sonata no.8)」- 『SMAP 008 TACOMAX』の1曲目に収録 上田知華+KARYOBIN 「BGM」(第3楽章) 平原綾香&藤澤ノリマサ「Sailing my life」(第2楽章) ルネッサンス 「Island」- 1stアルバムの中の3曲目に収録 (第1楽章及び第3楽章) シジマサウンズ 「一番好きなあなたへ」(第2楽章) mihimaru GT「Love Letter」- メロディーを一部サンプリングしている(第2楽章) Joseph McManners [In Dreams] 09-Music of the Angles (第2楽章) ドラゴンハーフ 『Dragon Half』ドラマCD(1993年)中「戦え!サンハーフ」主題歌 作詞:松宮恭子 編曲:岸村正実 歌:坂井紀雄 (第3楽章) 上原ひろみ 「ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ 第8番《悲愴》第2楽章」 - 『ヴォイス』に収録 キッス 「Great Expectations」(地獄の軍団)(第2楽章) 渡辺直美 「見えないスタート」(2017年の競艇テーマソング)(第2楽章) ルイーズ・タッカー (Louise Tucker) - Midnight Blue (en) (第2楽章) 使用例 のだめカンタービレ(Lesson 1およびLesson67で、のだめが演奏している) るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- (第60話 「勝利を許されし者 志々雄対剣心 終幕!」で第2楽章がBGMとして使用されている) WXIII 機動警察パトレイバー (作品のクライマックスにおいて流される) HERO 第2期 (第7話のみ第2楽章がBGMとして使用) 心が叫びたがってるんだ。「心が叫びだす~あなたの名前を呼ぶよ」 (予告編のBGMのほか、作中でも重要な場面で使用されている) 遺留捜査 第1シーズン (第4話 「紅い石」で第2楽章がBGMとして使用されている) 銀河英雄伝説 (ゲーム) (スーパーファミコン版で、第1楽章をアレンジしたものが使用されている) スーパーカブ(アニメ) (第8話終末部で第2楽章をBGMとして使用)

『ピアノ・ソナタ第25番 ト長調 Op 79』 ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン

(P)フリードリヒ・グルダ 1953年11月13日録音 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ピアノソナタ第25番 ト長調 作品79は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが1809年に作曲したピアノソナタ。 概要 ひとつ前の第24番とこのピアノソナタが作曲された1809年は、『運命交響曲』(1808年)、『田園交響曲』(1808年)、『皇帝協奏曲』(1809年)などの大作が生み出されていた時期にあたる。一方、ピアノ曲の分野では小品が量産されており、前作同様この曲も小さな規模にまとめられている。ベートーヴェンは1810年7月21日に楽譜出版社のブライトコプフ・ウント・ヘルテルに宛てて「ト長調のソナタには『やさしいソナタ』もしくは『ソナチネ』と名付けて下さい」と書簡で希望を伝えており、初版譜ではそれに従って「ソナチネ」と題された[1]。その名の示す通り、ベートーヴェンのピアノソナタとしては演奏も容易である[2]。 第1楽章にカッコウの鳴き声に似た箇所があることから、このソナタは「かっこう」と呼ばれることがある[1][2]。楽譜は1810年9月にブライトコプフ社から出版された[1]。曲は誰にも献呈されていない。 演奏時間 約9分半[3]。 楽曲構成 第1楽章 Presto alla tedesca 3/4拍子 ト長調 ソナタ形式。「ドイツ風に」と指定されており、レントラーが意識されている。序奏を置かず、曲は第1主題の提示に始まる。 第2楽章 Andante 9/8拍子 ト短調 三部形式。メンデルスゾーンによる無言歌集の舟歌を思わせる。ゴンドラの上で二重唱を歌うような譜例3の主題に始まる。 第3楽章 Vivace 2/4拍子 ト長調 ロンド形式。冒頭から軽快な主題が提示される。この主題はピアノソナタ第30番の冒頭主題と密接に関連している。ロンド主題は譜例5を含む8小節とその後に続く8小節から構成される。

交響曲第9番 ニ短調 作品125(ドイツ語: Sinfonie Nr. 9 d-moll op. 125)ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン

フルトヴェングラー指揮 バイロイト祝祭管弦楽団 1951年7月29日 録音 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 交響曲第9番 ニ短調 作品125(こうきょうきょくだい9ばん ニたんちょう さくひん125、ドイツ語: Sinfonie Nr. 9 d-moll op. 125)は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが1824年に作曲した独唱と合唱を伴う交響曲。ベートーヴェンの9番目にして最後の交響曲である[注釈 1]。 ベートーヴェン自身はタイトルをつけなかったが、通称として「合唱」や「合唱付き」が付されることも多い。また日本では略称として「第九」(だいく)とも呼ばれ、その演奏会は年末の風物詩となっている[1]。第4楽章は独唱および合唱を伴って演奏され、歌詞にはシラーの詩『歓喜に寄す』が用いられ、その主題は『歓喜の歌』としても親しまれている[2]。原曲の歌詞はドイツ語だが、世界中の多くの言語に翻訳されており、その歌詞で歌われることもある。 第4楽章の「歓喜」の主題は、欧州評議会においてはヨーロッパ全体をたたえる「欧州の歌」として、欧州連合(EU)においては連合における統一性を象徴するものとして、それぞれ採択されている。このほか、コソボ共和国の暫定国歌や、かつてのローデシアの国歌[3]としても制定されていた。ベルリン国立図書館所蔵の自筆譜資料は2001年に国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)のユネスコ記憶遺産リストに登録された。初演/初版の版刻に用いられた筆写スコアが2003年にサザビーズで競売にかけられた際には、「人類最高の芸術作品」と紹介されている 概要 元来、交響曲とはソナタの形式で書かれた管弦楽のための楽曲で、第1楽章がソナタ形式、第2楽章が緩徐楽章、第3楽章がメヌエット、第4楽章がソナタやロンドという4楽章制の形式が一般的であった。ベートーヴェンは交響曲の第3楽章にスケルツォを導入したり、交響曲第6番では5楽章制・擬似音による風景描写を試みたりしたが、交響曲第9番では第2楽章をスケルツォとする代わりに第3楽章に瞑想的で宗教的精神性をもった緩徐楽章を置き、最後の第4楽章に4人の独唱と混声合唱を導入した。ゆえに「合唱付き」(Choral)[注釈 2]と呼ばれることもあるが、ドイツ語圏では副題は付けず、単に「交響曲第9番」とされることが多い。第4楽章の旋律は有名な「歓喜の歌(喜びの歌)」で、フリードリヒ・フォン・シラーの詩『歓喜に寄す』から3分の1程度を抜粋し、一部ベートーヴェンが編集した上で曲をつけたものである。交響曲に声楽が使用されたのはこの曲が必ずしも初めてではなく、ペーター・フォン・ヴィンターによる『戦争交響曲』などの前例があるものの、真に効果的に使用されたのは初めてである。 なお、ベートーヴェン以降も声楽付き交響曲は珍しい存在であり続けた。ベルリオーズやメンデルスゾーン、リストなどが交響曲で声楽を使用しているが、声楽付き交響曲が一般的になるのは第九から70年後、マーラーの『交響曲第2番「復活」』が作曲された頃からであった。 大規模な編成や1時間を超える長大な演奏時間、それまでの交響曲でほとんど使用されなかったティンパニ以外の打楽器(シンバルやトライアングルなど)の使用、ドイツ・ロマン派の萌芽を思わせる瞑想的で長大な緩徐楽章(第3楽章)の存在、そして独唱や混声合唱の導入など、彼自身のものも含むそれ以前の交響曲の常識を打ち破った大胆な要素を多く持つ。シューベルトやブラームス、ブルックナー、マーラー、ショスタコーヴィチなど、後の交響曲作曲家たちに多大な影響を与えた。また、ベートーヴェンの型破りな精神を受け継いだワーグナーやリストは、交響曲という殻そのものを破り捨て全く新しいジャンルを開拓した。このように、交響曲作曲家以外へ与えた影響も大きい。 日本でも人気は高く、年末になると各地で第九のコンサートが開かれる[5]。近年では、単に演奏を聴くだけではなく、アマチュア合唱団の一員として演奏に参加する愛好家も増えつつある。ヨーロッパにおいてオーケストラに加え独唱者と合唱団を必要とするこの曲の演奏回数は必ずしも多くないが、音盤の制作はピリオドとモダンともに豊富でフランソワ=グザヴィエ・ロトがBBCウェールズ交響楽団を指揮したライブ演奏ディスクが、雑誌のおまけに付いたことがあった[6]。