最高裁判例から考える同一労働同一賃金その2

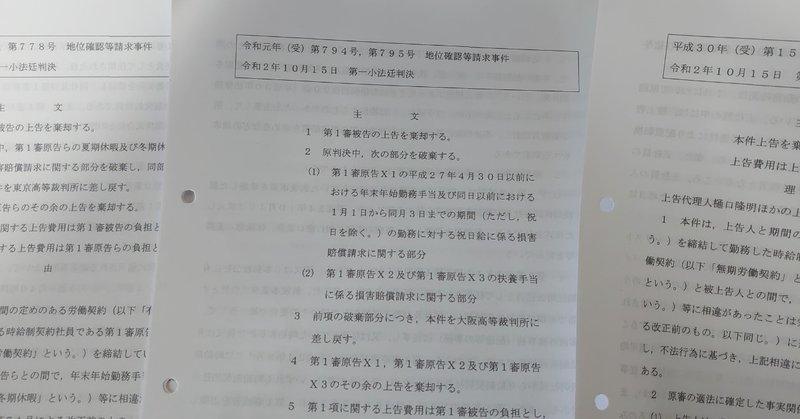

最高裁判所が10月15日に判決した日本郵便事件における賃金にかかる手当等の正社員には支給され契約社員には支給されないことに関する不合理性の判断については、ハマキョウレックス事件の、平成30年6月1日の最高裁判所第三小法廷判決での解釈や判断方法が踏襲されています(前回のブログ参照)。

日本郵便事件は、正社員に支給され契約社員には支給されていなかった年末年始勤務手当、祝日休、扶養手当、及び正社員に付与されて契約社員には付与されていたなかった有給の夏期冬期休暇について、労契法20条に照らして不合理か否かが争われたものです。訴訟は各地域で提起され、控訴審で東京高裁、大阪高裁、福岡高裁の各裁判所が判決していましたが、その判決内容にばらつきがありました。

最高裁判所は、郵便局で勤務する契約社員とその比較対象となる正社員につき、職務の内容や当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情につき相応の相違があることを認めています。

具体的には、郵便局で郵便の業務に従事したと契約社員とその比較対象となる郵便局で郵便の業務に従事していた正社員(平成26年3月31日までは一般職(以下「旧一般職」)、同年4月1日以降は新人事制度導入により地域基幹職員と一般職(以下「新一般職」))とについて、以下の相違を認めています。

契約社員の職務の内容は郵便外務事務または郵便内務事務のうち、特定の業務にのみ従事し、各事務について幅広く従事することは想定されておらず、昇任や昇格は予定されていないのに対し、旧一般職や地域基幹職員は、郵便外務事務、郵便内務事務棟に幅広く従事することが予定されており、昇任や昇格により役割や職責が大きく変動することが予定されている。ただし、新一般職は郵便外務事務、郵便内務事務等の標準的な業務に従事することが予定されており、昇任や昇格は予定されていない。

人事評価について、契約社員は、上司の指示や職場内のルールの遵守等の基本的事項に関する評価が行われるほか、担当する職務の広さとその習熟度についての評価が行われるのに対し、正社員は業務の実績そのものに加え、部下の育成指導状況、組織全体に対する貢献度等の項目によって評価されるほか、自己研鑽、状況把握、論理的思考、チャレンジ志向等の項目によって正社員に求められる役割を発揮した行動が評価される。

配転について、契約社員は職場および職務内容を限定して採用されているのに対して、正社員は配転が予定されている。ただし新一般職については転居を伴わない範囲内での人事異動が命ぜられる可能性があるにとどまる。

その他の事情としては、契約社員には正社員に登用される制度が設けられている。

次に最高裁判所は、正社員に対し支給され契約社員に対しては支給されない各手当の趣旨目的(性質)、および夏期冬期休暇の趣旨目的(性質)を検討して不合理性を判断しています。

まず、年末年始勤務手当については、12月29日から翌年1月3日までの間の郵便の業務の最繁忙期でかつ多くの労働者が休日として過ごしている期間に業務に従事したことに対して、その勤務の特殊性の対価としての性質を有するものとの旨の評価をしています。かつこの手当が、正社員が従事した業務の内容やその難易度等に関わらず所定の期間において実際に勤務したこと自体を支給要件としており、その支給金額も、実際に勤務した時季と時間に応じて一律であることを指摘しています。その上で、この手当を支給することとした趣旨は契約社員にも妥当するとして、この手当を契約社員に支給しないとの労働条件の相違は不合理であると評価しています。

次に祝日休について、会社が正社員にのみ支給していた同手当は、正社員が祝日に勤務した場合のほか年始期間の1月1日から3日までに勤務した場合に割増の対象となる基本給等の1時間当たりの賃金の135%に勤務した時間を乗じて支給するもので、1月1日から3日までの間は、郵便の業務を担当する正社員に対して特別休暇が与えられており本来であれば休日であるにもかかわらず、最繁忙期である年始期間に勤務したことについて、その代償として所定の割増した手当を支給するものと評価しています。これに対して契約社員は、そもそも年始期間の特別休暇は与えられておらず、したがって年始期間に業務に従事したとしても通常の賃金のほかに割増賃金は支払われていない点をとらえて、契約社員に対し特別休暇を与えなかったということ自体は最繁忙期における労働力の確保の観点から理由があるけれども、年始期間における勤務の代償として祝日休を支給する趣旨は契約社員にも妥当すると評価しています。

次に正社員に対して支給され契約社員に対しては支給されていなかった扶養手当について、この手当の趣旨目的は、「正社員が長期にわたり継続して勤務することが期待されることから、その生活保障や福利厚生を図り、扶養家族のあるものの生活設計等を容易にさせることを通じて、その継続的な雇用を確保するという目的によるもの」としています。もっとも、この手当の趣旨目的に照らせば、契約社員といえども、契約期間が6か月以内または1年以内とされており、契約の更新を繰り返して勤務するものが存在するなど、相応に継続的な勤務が見込まれているといえるのであれば、正社員にのみ支給し契約社員には支給しないという扶養手当にかかる労働条件の相違は不合理である、と判断しています。

正社員に付与され契約社員には付与されていなかった夏期冬期休暇について、その目的を、「年次有給休暇とは別に、労働から離れる機会を与えることにより、心身の回復を図るという目的によるものであると解され」るとし、この休暇の取得基準や取得できる日数について、勤続期間の長さに応じて定まるものとはされていないことを指摘して、夏期冬期休暇にかかる正社員と契約社員との間の労働条件の相違は不合理であると評価しています。

以上の日本郵便事件に関する最高裁判決から考えると、最繁忙期に業務に従事したことに対する対価としての年末年始勤務手当や祝日手当についてその趣旨目的に照らせば、正社員と契約社員との間に、職務の内容や職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情について相応の相違があったとしても、契約社員には全くこれらを支給しないという労働条件は均衡を欠き不合理であるとの評価はやむを得ないでしょう。

扶養手当については、長期雇用を前提として、社員の生活保障や福利厚生を図り、扶養親族のあるものの生活設計等を容易にさせることを通じて、その継続的な雇用を確保する、との目的に照らせば、長期雇用を前提としない契約社員であれば扶養手当を支給しないとしてもそれは使用者の経営判断として尊重されるべきです。しかし日本郵便の契約社員は一契約期間を6か月以内または1年以内とし、かつ同契約を複数回更新する者が(少なからず)いたということであれば、実質として、使用者は契約社員に対してもそれなりに長期間働いてもらうことに期待していたという評価になります。そうすると契約社員という形式上の契約形態ではなく、実質において労働契約の通算期間どうなのかというところが、不合理性の判断を左右することになります。もっとも、この手当の不合理性の判断については、10月13日の賞与不支給と退職金不支給について不合理ではないと判断した最高裁判決に照らすと、若干疑問がないわけでもありません。というよりも寧ろ、賞与や退職金の不支給の不合理性を認めなかった最高裁の判断が、均衡待遇の観点からいうと、その解釈に難があるように思えます。

夏期冬期休暇については、正社員については、勤続期間にかかわらず一律に一定の有給休暇を付与していたことからすると、長期雇用を期待してとの目的も見受けられないので、契約社員にこれを付与しないとする労働条件は不合理だと考えられます。

日本郵便の契約社員と比較対象である正社員のうち殊に新一般職については、職務の内容や当該職務の内容及び配置の変更の範囲に大した相違が無いようにも思え、この点が判決に影響しているのではないかということも考えられます。

文責 社会保険労務士おくむらおふぃす 奥村隆信

http://e-roumukanri.link/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?