最高裁判例から考える同一労働同一賃金その1

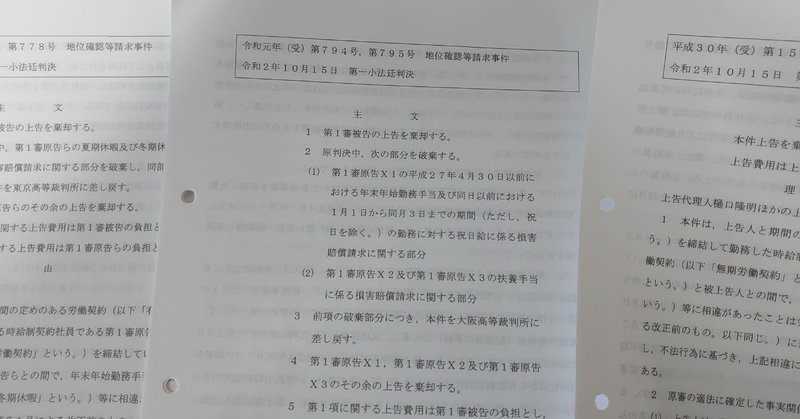

先週、同一労働同一賃金にかかる最高裁判所の判決が相次いでなされました。このうち、10月13日にになされた、契約社員(アルバイト)に対する賞与の不支給と退職金の不支給に関する判決については前回のブログに挙げておりましたが、その後の10月15日に、日本郵便の、契約社員に対する年末年始の勤務にかかる年末年始勤務手当の不支給や年始の勤務にかかる祝日割増手当の不支給、扶養手当不支給、夏期冬期休暇を付与しないこととした労働条件の正社員との相違の不合理性について判断が示されました。

結論から言うと、日本郵便の契約社員に対する各手当の不支給や夏期冬期休暇を付与しないとの労働条件の正社員との相違はいずれも不合理であるとの判断が示されました。第1審原告である労働者側は完全勝訴と言って大喜びしていました。

もっとも、今回の日本郵便の最高裁判決は、平成30年6月1日になされた最高裁第一小法廷判決「ハマキョウレックス事件」の判断枠組みが踏襲されており、判決の内容自体はある意味当然という気がします。むしろ、興味を惹くこととしては、10月13日の二つの最高裁判決と10月15日の最高裁判決の違いの方です。10月13日の契約社員に対する賞与や退職金の不支給を不合理ではないとして第1審原告である労働者の請求をいずれも棄却したのに対して、10月15日の最高裁判決は、毎月支給される賃金の手当に関するものについては、正社員に支給して契約社員に支給しないという相違をすべて不合理として第1審原告である労働者の請求をすべて認めている点です。

10月13日の最高裁判決では、賃金の後払いや功労報償的性質を有する賃金については、その趣旨や支給目的に応じて、これらを支給するか否かにつき事業主の裁量を広範に認めているのですが、毎月支給される賃金にかかる手当については、その趣旨や目的にてらしてしかつ契約社員の勤務期間の実質を考慮して、これら手当の支給不支給に関する事業主の裁量をかなり限定している点において、両者に大きな違いがあります。

上記の判決の違いを考えるにあたって、正社員と契約社員の均衡待遇に関する考え方をハマキョウレックス事件の最高裁判決から今一度整理してみます。

ハマキョウレックス事件は労契法20条(改正法施行後はパートタイム・有期雇用労働法第8条)の解釈をしたものですが、労契法20条は正社員と契約社員との間の均衡待遇につていの法律条文です。労契法20条は、「労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と無期労働契約を締結している労働者の労働条件と相違する場合においては、当該労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない旨」を定めています。そして、同条は、「有期契約労働者と向き契約労働者との間で労働条件に相違がありうることを前提に、職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情「以下「職務の内容等」という。)を考慮して、その相違が不合理と認められるものであってはならないとする」ものです。

したがって、契約社員と比較対象となる正社員との間で労働条件に違いがあったとしてもそこから直ちに労契法20条違反となるものではありません。その違いが均衡のとれたものとは評価できない不合理な場合に20条違反となるものです。

この点、ハマキョウレックスの最高裁判決では、「有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が同条に違反する場合であっても、同乗の効力により当該有期契約労働者の労働条件が比較の対象である無期契約労働者の労働条件と同一のものとなるものではないと解するのが相当」として、第1審原告である契約社員である労働者の主位的請求である「本件賃金等に関し、正社員と同一の権利を有する地位にあることの確認を求める」訴えを棄却しました。その上で、不合理であると認められる、正社員には支給され契約社員には支給されていなかった賃金にかかる皆勤手当について、その不合理の程度とそれに見合う当該契約社員の皆勤手当の額を(不法行為に基づく損害として)さらに審理させるために高裁に差し戻しました。なおその後、差し戻し控訴審で大阪高裁は32か月分の皆勤手当相当額(32万円)の支払いを会社に命じました。

最高裁判所は以上の法解釈のもと、第1審被告で上告人である会社の、正社員に支給して契約社員には支給していなかった賃金にかかる手当等のうち、本裁判で争いとなっていた住宅手当、皆勤手当のほか、無事故手当、作業手当、求職手当、通勤手当について、それぞれ手当の趣旨目的を検討し、労契法20条にいう不合理と認められるか否かを判断しています。

このうちの住宅手当について、最高裁判所は、正社員には転居を伴う配転が予定されているが、契約社員は勤務地が限定されているから、契約社員と比べて正社員の住居費が多額となりうる点をとらえて、これを正社員にのみ支給し契約社員に支給しないとした労働条件の相違は不合理ではないと判断しました。

しかし、その他の各手当について、最高裁判所は、それらの趣旨目的に照らし、正社員に支給して契約社員に支給しないとした労働条件の相違は不合理であると判断しています。

例えば皆勤手当については、その趣旨目的を「上告人(会社)が運送業務を円滑に進めるには実際に出勤するトラック運転手を一定数確保する必要があることから、皆勤を奨励する趣旨で支給されるものであると解されるところ、上告人の乗務員については、契約社員と正社員の職務内容は異ならないから、出勤するものを確保することの必要性については、職務の内容によって両者の間に差異が生ずるものではない。」と解釈判断しています。

無事故手当については、「優良ドライバーの育成や安全な輸送による顧客の信頼の獲得を目的として支給されるもの」として「安全運転及び事故防止の必要性については、職務の内容によって両者の間に差異が生ずるものではない」としています。

その他の各手当についても、同様の考え方に基づき、不合理性の判断をしています。

つまり最高裁判所はハマキョウレックス事件を通じて、賃金にかかる手当に、職務の対償としての要素が含まれる場合には、正社員と契約社員の職務の内容の差異の程度に応じて相応の額の手当を契約社員にも支給すべきということ(均衡待遇)になり、正社員と契約社員との間で職務の内容に差異がない場合には、正社員に支給する手当と同額の手当を契約社員にも支給すべきということ(均等待遇)を言っているのです。

文責 社会保険労務士おくむらおふぃす 奥村隆信

http://e-roumukanri.link/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?