【大阪】寺社参拝記録 ➄四天王寺 聖霊会当日 その1

2018年4月。いつものように、

前日は、奈良吉野山へ行き、

早朝、四天王寺へ久しぶりに

参拝いたしました。

いつも宿泊は、アパホテルです。

天王寺公園の入り口。

モッコウバラの香りに包まれながら。

柑橘系の花でしょうか。

早朝は、ほんと、人がいません。

今回は、南大門から入ります。

推古元年創建。

現在の南大門は昭和60年11月に再建。

南大門の内側には

熊野(くまの)権現礼拝(らいはい)石(せき)が

玉垣内に鎮座している。

往古より熊野詣にはまずこの場所にて

熊野を遥拝し、道中の安全を祈り、

熊野街道を南へと向かったと言われている。

この南大門から、まっすぐが、

庚申街道で、庚申堂があります。

ただし、庚申堂さんで、

御朱印をいただくには、まず、

四天王寺を参拝して、

御朱印をいただかなければなりません。

たまたま、この日は、聖霊会当日で、

テントが張られていました。

熊野権現の礼拝石。仁王門。

時計回りに周ります。

太子殿のある境内の、寅の門

南鐘堂

楼門

普賢菩薩さま

お向かいは、太子殿の、猫の門

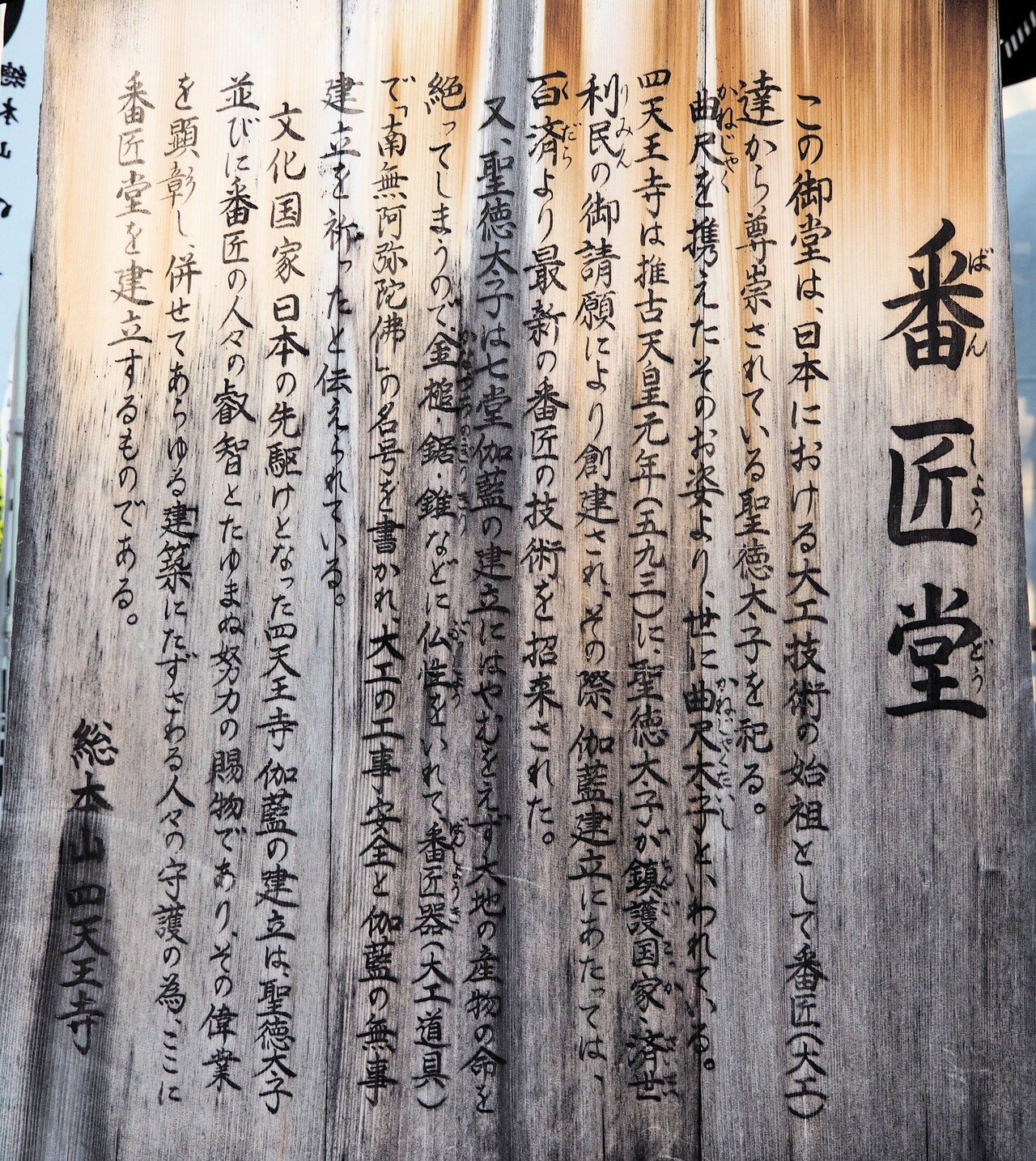

番匠堂

聖徳太子は、日本に仏教を

広められると共に、

わが国に朝鮮半島・百済国より

番匠と称される数多の名工を招請され、

高度な建築技術を導入されました。

このご事蹟をお慕いし、

大工・建築技術の向上、

工事の無事安全を願う建築に携わる

人たちの間でお祀りされるように

なりました。

おずしの中には

曲尺を手に持った曲尺太子が

祀られています。

毎月22日のみご開帳されます。

こちらは、必ず、参拝いたします。

わたしの母方祖父は、大工の棟梁でした。

推古元年(593)創建。

四天王寺が建立される時、

建築資材である石や材木を運搬した牛が、

伽藍が完成するや否や化して

石となったと伝えられ、

堂内には牛(ご)王(おう)尊(そん)の

巨石が安置されている。

後世、牛は草を食(は)むことから、

転じて

「子供の顔にできるくさをとってくれる」

との信仰を生み、

病気平癒を祈る人々によって、

牛の絵馬が数多く奉納されている。

亀遊嶋辯才天は、池の中央に島があり、

辯才天を祀るお堂があります。

この姿が、池に遊ぶ亀の甲に

似ていることから名付けられたのでしょう。

毎年21日の例月祭では、

辯才天法要が行われ

「智恵弁才、福徳円満、子孫繁栄」に

霊験があるとされます。

辯才天は、インドにおいて河の神と

されたことから、水辺に祀られます。

このお堂に祀られる辯才天は八臂あり、

弓・宝珠・鑰(カギ)などを

持しておられ、

これらは私たち一切衆生を救い

導かれるための智恵を表されたものです。

東大門

この4月は、真正面に太陽の光が

射し込んできます。

伊勢神宮への街道です。

亀井不動尊

推古元年(593)創建。昭和30年再建。

近畿36不動尊の第一番霊場となっており、

本尊は水掛け不動尊。

左に子育地蔵尊、右に延命地蔵尊を

祀っている。

寺伝によれば、聖徳太子が

尊いお声に呼び止められ、

亀井の井戸を覗かれると、

仏法の守護神である不動明王の姿が

水面に映っていたため、

ここに不動尊を祀られたのが

起源とされる。

毎月28日10時30分より不動尊供、

午前11時15分より不動尊護摩供が厳修

亀井堂

亀井堂は戦火で焼失後、

昭和30 年に再建されました。

亀井堂の霊水は金堂の地下より、

湧きいずる白石玉出の水であり、

回向(供養)を済ませた経木を流せば

極楽往生が叶うといわれています。

東西桁行は四間あり、

西側を亀井の間と読んでいます。

東側は影向の間と呼ばれ、

左右に馬頭観音と地蔵菩薩があります。

中央には、その昔聖徳太子が

井戸にお姿を映され、

楊枝で自画像を描かれたという

楊枝の御影が安置されています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?