國盛麻衣佳『炭鉱と美術』のデザイン・プロセス

國盛麻衣佳さんの著作『炭鉱と美術——旧産炭地における美術活動の変遷』が2020年1月7日に九州大学出版会より発刊されます。これは國盛さんの博士論文がもととなった書籍。博士課程ばかりではなく、学部、修士とながい時間をかけ、炭鉱地と美術をテーマにパワフルなフィールドワークと緻密な先行調査、旺盛な創作活動をつづけられた活動アーカイヴの集大成ともいえる内容になっています。

國盛さんとわたしはおなじ福岡県大牟田市のうまれ。美術大学受験予備校時代にであったこと、そしておなじタイミングで上京したことなどの縁もあり、2011年から2013年にかけては福岡県大牟田市を中心としたアート・プロジェクトに東洋美術学校の生徒たちとともにたずさわることにもなりました。國盛さんの活動をその黎明期からずっとみているがゆえ、わたし個人としてもこんかいの書物は感慨深いものがあります。

このような経緯もあって、おそれおおくも本著のブック・デザインを仰せつかることとなりました。身にあまる大仕事の経験、感謝ばかりです。刊行にあわせ、ここではこの書物のデザイン・プロセスについてメモをまとめます。

1: 経緯とブレインストーミング

2: 潜在的意識にあるものをつかむ

3: 設計

4: 『炭鉱と美術——旧産炭地における美術活動の変遷』ブック・デザインをおえて

1: 経緯とブレインストーミング

國盛さんからご連絡をいただいたのは、昨年6月末のこと。その時点では本件におけるブック・デザインの範囲を把握できておらず、メールをかわすなか「精緻な現代的なそれよりも、昭和初期、戦前の書物にあるようなマニファクチャ感、ややインダストリーな重厚感のある組版表情とか……そうなると欧文はITC New Baskervilleとかですかねぇ?」という具合に本文組版をふくめた総合的なブック・デザインをイメージしながらもりあがり、7月上旬に打ち合わせというはこびとなりました。福岡は西鉄グランドホテルのカフェ・ラウンジ グロットにて、國盛さん、そして九州大学出版局の編集担当者とわたし、三者で顔合わせと打ち合わせをおこなうことになりました。

はなしのなか枠組みを整理してゆけば、すでに本文組版は出版社仕様にもとづきはじまっており、そこは手を入れられないとのこと。したがってジャケット、表紙、扉、そして帯の4点が本件においてわたしが担当する範囲となりました。この時点で本文テクスト自体は8割型の完成度という具合ではありましたが、こんかいの著作は國盛さんの博士論文がもとになっており、前述のようにいっときは活動をご一緒させていただいてもいたのですから、ゲラの一部と目次を拝見する程度でも、テクスト全体像を把握することがスムーズにできました。それはおおよそ、このはなしをいただいてから予想していたことと相違がないもの。

左|九州大学 藤原惠洋研究室によるフィールドワーク(万田坑, 2011)

右|國盛さんと東洋美術学校生徒有志による「大牟田2047」(2013)

わたしが遠方でもあるため、じつは対面での打ち合わせはこの日かぎり。ですから、この段階で三者間のイメージを共有しておくことは必須事項でした。つまりここでデザインを確定し、こまかな調整をその後、オンラインでおこなうという形式です。そのため國盛さんには著者としてイメージがちかい書物をいくつか持参していただくことにしました。おどろくことに國盛さんはスーツケースで大量の書物を持参、おまけにそのマッピング表まで作成されていました。この熱量がこれまでの國盛さんの成果をささえているのだな……と、あらためて圧倒してしまうもの。くわえて國盛さん自身が美術作家であるためか、また、おなじ美術大学進学予備校に籍をおいた関係なのか、様々な局面で、感覚的な共有ができていたことは、わたしとしてとてもすくわれるものでした。

國盛さんが持参された書物は、おおきく炭鉱関連のものと、アート・プロジェクト関連のものに二分されました。まさに『炭鉱と美術』という内容とタイトルを象徴するもの。すると明快なほどにそれぞれの傾向があることがわかります。まず炭鉱関連のもの。色彩をみれば黒々しいモノクローム、ときにそこに朱系の赤があわせられたもの。活字書体は明朝体がゴシック体であり、いずれも極太のウェイトであること、写真図版を使用したものは被写界深度のふかい人物写真が中心——石炭、手工業的な産業、近代化、そして労働運動というイメージが基盤となっているのでしょう。

いっぽうアート・プロジェクト系のものでは、色彩はマットなグレー系、あるいは白に赤というような、単純化された色彩。活字はヘルヴェチカをはじめとしたモダンなサンセリフ体による片流れ組み——まさにモダニズムのグラフィックスそのものという体裁です。こうしてテクスト化すると双方の共通点もみえはしますが、それぞれに明確な「かた」があり、おおきくことなるもの。印象として炭鉱関連のものは、力強く、視覚情報量がおおく、なにより重いもの。いっぽうでアート・プロジェクト系のものはミニマムであり、都会的であり、そして無機質ともとれるものでした。さて、双方の性格をもつこの著作ではいかなる体裁がふさわしいのでしょうか。

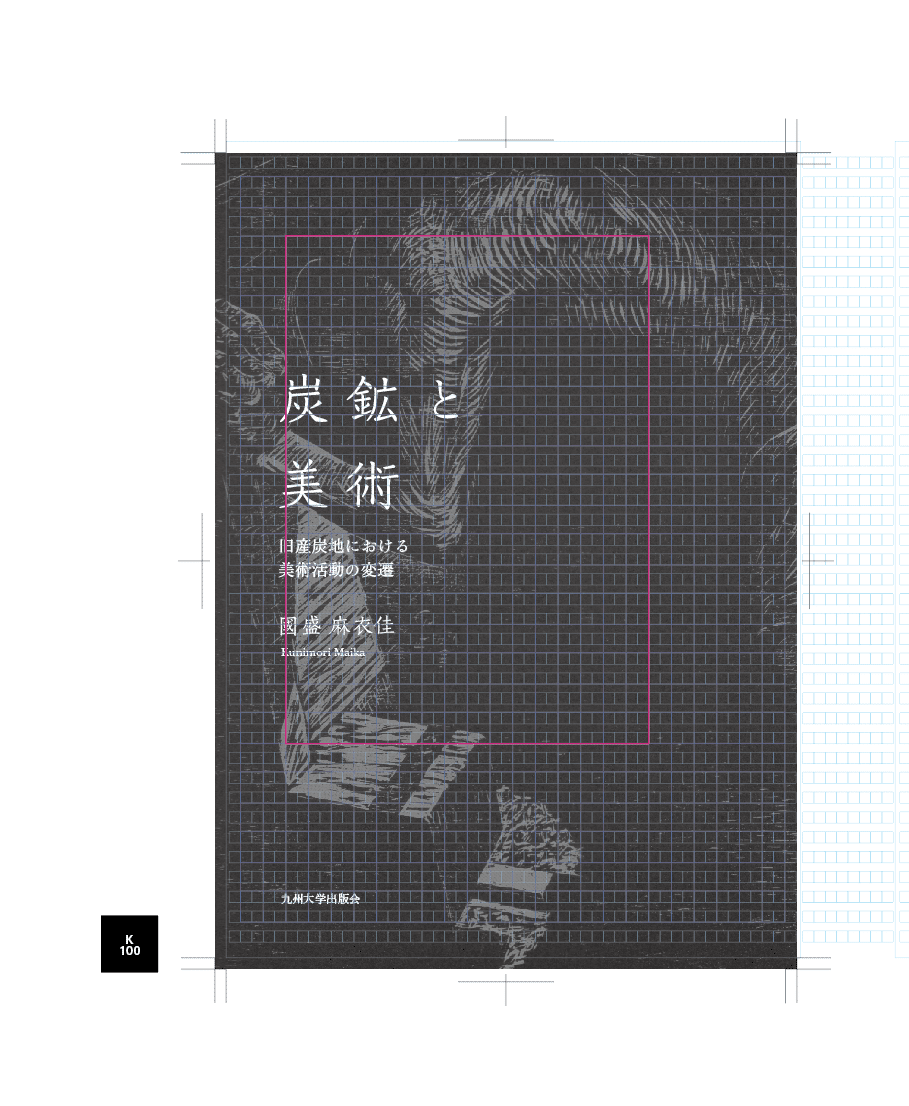

國盛さんとしては、あまり重苦しいブック・デザインにはしたくない……というこころもちがあったようです。とはいえ、内容が内容だけに、軽いものは避けたいというのはもちろんのこと。ブレインストーミングのなか「図版の使用はかんがえられていますか?」との質問に、國盛さんが、気になっているものとしてみせていただいたのが、吉田利次という作家の作品でした。炭鉱労働運動に参加した美術家。木版画、デッサンに油彩画。さまざまな表現を横断しながらも、いずれもきわめて力強く、その場の空気感をつたえ、技巧もじゅうぶんにありながら、なによりも生命感のある表現に圧倒されました。この書物のデザインにたずさわる立場としては、あまりに魅力のあるものでした。とはいえ、これをそのままもちいると、吉田利次の作品集のようになってしまい、これにかぎらずさまざまな美術活動を紹介する本著として、そうした限定的なイメージをあたえることはのぞましいことではありません。

吉田利次『坑夫』1960年代(木版画)

そうしたとき、あたまに浮かんだのはECM recordsと、それをあつかった書物であるラース・ミュラー・パブリッシャーズ『Windfall Light: The Visual language of ECM』と、ドキュメンタリー・ムーヴィ『Sound of Silence: Travels with Manfred Eiche』でした。ECM recordsはその「静寂の次に美しい音」というレーベル・コンセプトを象徴するような、音響的ともいえるヴィジュアル・デザインが特徴です。そしてそれは、典型的には写真図版と(いかにもな)ドイツ語圏モダニズムのタイポグラフィにより構成されています。そういえばECM recordsは、なかなか生々しい写真をつかっているのに、ほどほどの距離がある——それがいったいなにかとかんがえてみると、ひとつはトリミングの妙であることに気づきます。

ECM records

『Windfall Light: The Visual language of ECM』ではアルバム・ジャケットであつかわれた図版のもとのすがたをみることができましたし、『Sound of Silence: Travels with Manfred Eiche』では図版の決定プロセスが紹介されており、漠然とそれが脳裏にうかんでいました。こうしたトリミングや写真表現的な加工もあることで、図版そのものよりも、総合的なヴィジュアル・コミュニケーションという性質となっている。こうしたECM recordsのグラフィックスにあるような手順をふまえれば、吉田作品も炭鉱、そして美術という枠組みにおける、ひとつの象徴的なヴィジュアル・イメージという距離をもつ存在となるかもしれない。そこにテクストが組版されるもの……そうした塩梅はどうか?と、ECM recordsの図版資料とともに簡単なドローイングで提案をしました。

國盛さんの反応は上々。この方向であれば炭鉱系の書棚、アート・プロジェクト系の書棚、いずれにあっても違和感はないだろうとのご意見です。また出版社としても異存なしとのこと。そのながれで、わたしが提案したもうひとつは、それをスキンカラーとする案です。すこし傷がつけば血がながれるような、そうした色彩というよりも質感をもつもの。吉田利次による鉱夫のすがたを描いた木版画は、黒いインキで白い紙に刷られたものでありながら、その描写の生々しさがゆえ、反射的に肌のいろを想起させるものでした。

やや倒錯していますが、トリミングしたそれをあえてスキンカラーで表現することで、吉田作品としての印象は弱まり、『炭鉱と美術』というタイトルがさすものの総合的なヴィジュル・イメージになるのではないか?そしてそれはひとつの固有の物体となりうるのではないか?と想像しました。そしてじっさいに入鉱するように、スキンカラーのジャケットをはがせば、黒い表紙となり、同系色の見返しを経て、扉で版画作品の全体像がわかる……そうしたシークエンスをもちいることで、従来の炭鉱関連書物にみられる直接的なヴィジュアルとはことなった、内包された重々しさ、生々しさをつくりだせないか?——だんだんと、そうしたアイデアが連鎖し、ヴィジュアル・イメージの文脈が形成されてゆきます。

國盛さんもまたそれに賛成されていたようす。やはり一時期であれ活動をともにし、意見交換をしていたことは、それぞれの形而上の共有ができるということでしょう。このときの打ち合わせはわずか一時間程度ではありましたが、過去十数年とこの一時間、というながい時間軸を実感する場でもありました。また國盛さんからは、スキンカラーはともすれば生っぽくなりすぎることを懸念し、グレーなど無彩色のパターンも比較したいとのご意見をいただきます。そのようにして、かなり具体的なヴィジュアル要素を三者間で共有し、持ち帰り継続することとなりました。

いっぽうで鉄は熱いうちに打たねばならぬもの。わたし自身はその後もその場に二時間ほどのこり、ドローイングやAdobe Illustratorを活用しながらヴィジュアル・イメージを具体化した数案を作成。それを國盛さん、出版社に打ち合わせのメモとともにメール送信。そこに認識の相違がないことを確認のうえ、東京にもどることとなりました。その後は下記の流れのとおり。プリントアウトの郵送やデータのやりとりをおこないながら、完成のはこびとなりました。

打ち合わせ後に共有したラフ案

2: 潜在的意識にあるものをつかむ

なにか反射的に口をつくこと、かんがえ、おもいつくことは、ともすれば潜在的意識の顕在化であるともいえます。打ち合わせの体験のなか、なぜ自分がそうしたアイデアを提案したのか、あらためて整理しながら具体的な設計におとしこんでゆきます。打ち合わせの時点では本文自体は未完成、PDF状態のゲラで確認となりましたが、テクストそのものはもちろん、その背景にあるものがわたしとしてはみえやすかったこと、そしていくつかはそこで自身が実体験していることもあり、そこから導きだされたものがおおいようにかんがえます。おもには、2011年から2013年にかけ、國盛さんと活動をともにするなかでみたもの、そして自分自身の出身地が福岡県大牟田市でもあり、そこでのくらしのなかしぜんと得た経験、そのふたつからの反射のようなものです。

たとえば2011年の夏。國盛さんの所属する九州大学 藤原惠洋研究室のフィールドワークに同行したずねた、宮原坑や万田坑、あるいは端島(通称 軍艦島)にあった、生々しいまでのひとけ。それは閉山からながい年月を経て、文化遺産として整備されたり、あるいは廃墟として朽ちていたりもしましたが、いまもなお、そこにひとがいるような、そうした生命感のある場であったことがつよく印象にのこっています。

帰省のおり、このときのはなしを当時、まだ存命であった祖母——わたしの祖父母はいずれも三井三池事務職の経験者でした——にはなせば、労働争議をはじめとした、それぞれの時代のようすを克明におぼえていることも、またおどろいたものでした。いまふりかえれば、祖母自身は最晩年とよべる時期であり、ずいぶんとよわりはじめてもいましたが、ぽつりぽつりとかたるひとことひとことに、大勢のひとがいき、その生命や人生をささげていた時代と場があり、そして、それこそが日本の近代化、つまりモダニズムの実際そのものであり、いまのわたしたちの日常はその基盤のうえにあること……これまで、いま、これから、大勢のひとたちが紡いできた文脈をみるとともに、その一端に自身がいることを痛感したのです。

いきているひとがいる——本を読むさい、ひとを抱きかかえているようなものができないか——生々しいもの、体温をかんじるようなもの、傷つけば血がふきでるようなもの——打ち合わせ時に提案したものの理由、その深層を自覚してゆけば、そうしたものでした。このようにして解像度をあげるうち、國盛さんより吉田利次の版画図版と、トリミングを希望する箇所の指定がとどきます。

3: 設計

そうして準備がととのい、まず検討したのは活字。「いかにも」な極太ウェイトの明朝体、あるいはゴシック体による表現は避けたいとのおもいがありました。それをもちいることで、類型的な炭鉱関連図書という記号にとどまりかねないからです。こんかいの書物には美術の視点がはいることもわすれてはなりません。吉田利次の版画をみながら、木彫系の活字はどうかとかんがえ、いくつか検証します。いわば明朝体やゴシック体の特徴でもある工業造形的な設計ではない、身体性のあるもの。比較テストのなか欣喜堂の蛍雪を採用することにしました。比較したほかの書体よりも、やさしいエッジをもつこともその理由のひとつです。その塩梅は、こんかい全体のデザインのなかでもちいたい距離感そのものでもありました。

どうじに欧文活字——著者名の英文表記のみではありますが——はITC New Baskervilleとしました。バスカヴィル活字のうまれた背景や、産業革命国であったイギリス、それをおった三井三池炭鉱という図式をふまえると適任でもありますし、なによりその表情と濃度のおさまりがよいものでした。ほかサブタイトルや出版社の表記など、補助的な箇所では本明朝新がなMを使用することとしました。

色彩については國盛さんから指定のあった箇所でスキンカラーをいくつかスタディ、くわえてグレーをもちいた無彩色もあわせて検討します。またテクスト表記の色彩は黒よりもすこしやわらげた80%、もしくは90%グレーで検討します。これらのサンプルたちを國盛さんと出版社のほうで検討いただき、決定していただくこととなります。予算の関係で特色をもちいた色校正や刷り出し立会いができないことは不安でもありましたが、國盛さんのお許しを得て、著者・版元の決定のもと、スキンカラーでおもいきって進めることになります。また表紙については、初期段階では黒い紙に白インキ刷りを検討していましたが、結果としてダークグレーの紙に黒インキを刷ることにしました。インキによるマットかつほどほどの艶感のほうが、石炭の表情にもちかい質感がえられると予想したからです。

見返しはダークグレーの色紙、扉も黒インキ一色にて実施することとなります。打ち合わせ当初に三者で共有したジャケット、表紙、見返し、扉のシークエンスが徐々に具体化し、そして決定されてゆきます。ちなみに花切れとスピンは、初期段階では赤を検討していました。肌色に内包する血液のようなもの、しかし原寸でプロトタイピングしてみると、痛々しい表情にもなりましたので、彩度・明度ともにトーンダウンをし、ダークブラウンを採用することにしました。

意外にも本件のプロセスのなか、國盛さん、そして出版社のなかでもっとも念入りに、かつさまざま検討されたのは、扉の箇所です。ジャケットをうけつぎ、扉ではそこでもちいられた吉田利次の版画の正体がみえるようなシークエンスであることは共通意識としてあるのですが、はたしてそれをどのくらいトリミングするのか、あるいはしないのか。元来は横位置の作品であり、それを縦長である本書の版型におさめるには、いくつか工夫が必要となります。わたしが最初に提案したのは、作品左側のみがみえるパターン。ジャケット図版では描かれた鉱夫の肩の位置を拡大しているので、すこしカメラがひいたという具合です。

いっぽう出版社としては、作品全体像がみえたほうが望ましいとの意見。全体像がみえるパターンいくつかと、前者のトリミング案をもって、國盛さんに判断をしてもらうことになりました。國盛さんとしては打ち合わせをふまえ、吉田次利の作品集ではないので、トリミング案がのぞましいとの意見。それをもって装幀の全体が決定することとなります。

扉案の一部。右端が採用案。

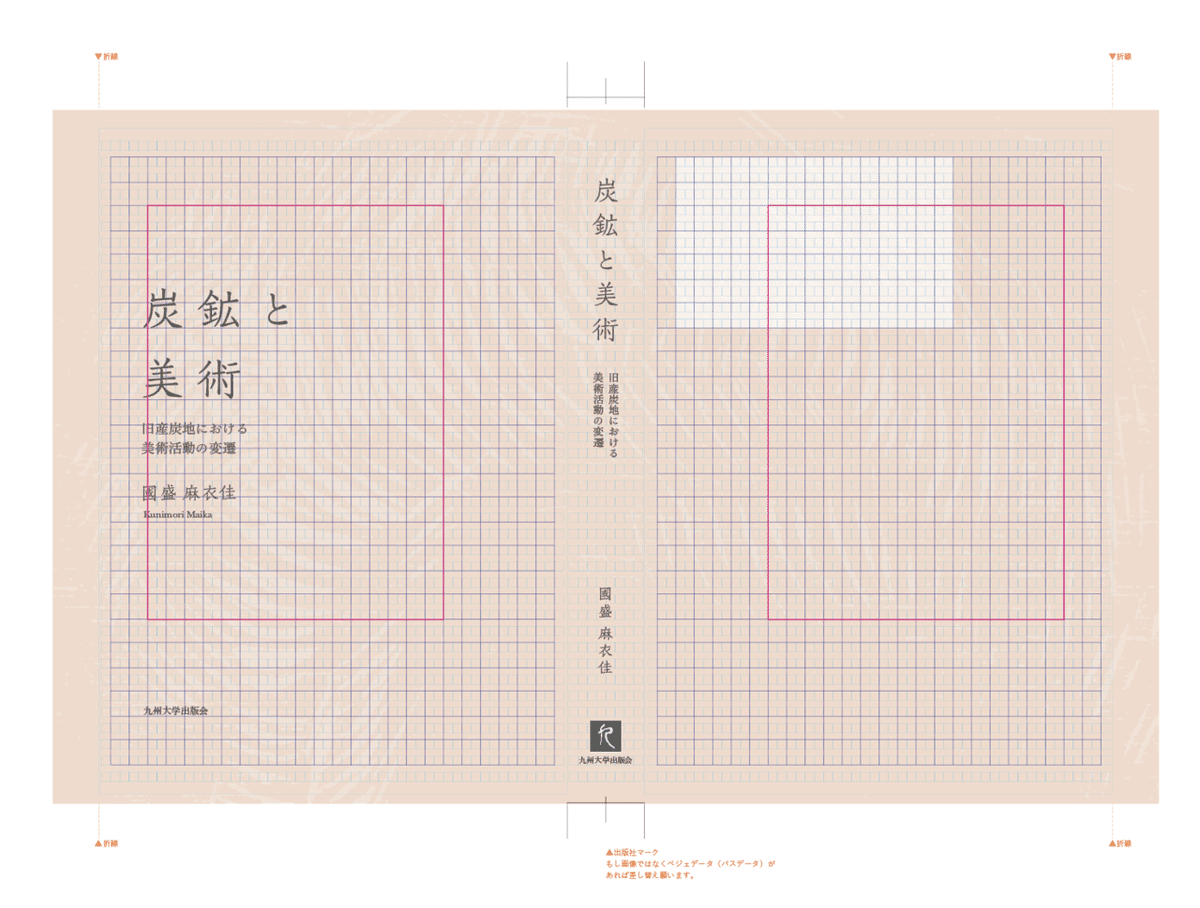

グリッド・フォーマット

こんかいは本文にはタッチはできませんでしたが、ジャケット、表紙、扉、帯と複数のレイヤーをあつかう必要もあり、グリッド・フォーマットを設計し、のぞむこととしました。また対面での打ち合わせは初回のみで、それ以降はオンラインでのやりとりとなることもあり、こまかな変更にも対応できるようにしたかったことも、その理由です。書物の版型自体は出版社の仕様があり、それに基づく必要がありました。JIS A5縦位置を基本としたものです。

12 Q / 21 Hを基礎単位として設計。本件と同時進行していた『INGO MAURER|詩情とハイテック』展における展示冊子をはじめとした各種のグラフィックス同様、尺貫法を意識し、各種の活字サイズを操作しています。これを垂直方向に24分割、水平方向に25分割しています。

ジャケットや表紙まわりだけでグリッド・フォーマットの設計というと、すこし大げさな気もしましたが、結果として、こまかな文言の変更や追加、出版社からのサイズ調整指示や、それらをふまえたわたし側にとっての全体調整——造形・構成としてのバランスをとるうえで、こうした規格・指標があることでストレスなくすすめることができました。

4: 『炭鉱と美術——旧産炭地における美術活動の変遷』ブック・デザインをおえて

わたし個人は、このしばらくは20世紀におけるモダニズム、そしてそこにおけるデザインを再考する機会が以前にましています。そのおこりから100年をすぎて、いまとこれからのモダニズムとはなにか?とのおもいの反芻。そしてその時代において日本は、そして自分のうまれたまちはどんな状況であったのか?ひと足さきに手にできた本書をめぐりながら想像をめぐらせるのは、そうしたことです。

『炭鉱と美術——旧産炭地における美術活動の変遷』のブック・デザインは、同郷の友人でもある著者よりいただいた、あまりにありがたい機会となりました。美術予備校以来、その活動を間近でみてもいましたから、とても感慨深いもの。國盛麻衣佳さんが学部、修士、博士というながい時間のなかであまれた成果をまとめた書物——著者のその時間の蓄積をおもえば、わたしとしてはまさに棚からぼたもちのような、おそれおおい機会ではありましたが、このテクストにすがたかたちをあたえるお手伝いをできたことは、祖父母をはじめとした家族、それから本文中にも登場される九州派の作家 働正さんと、そのご子息である 働淳さん(このおふたりは幼少時にかよった絵画教室の講師でもあります)、そして、うまれたその場にたいしての感謝であるとか、祈りをかたちにするようなこころもちです。

國盛さん、そして九州大学出版会のみなさま、貴重な機会と経験をあたえてくださり、感謝もうしあげます。

國盛麻衣佳『炭鉱と美術——旧産炭地における美術活動の変遷』

九州大学出版会

定価| 6,000 円 (税別)

仕様|A5判・上製・358頁

発行年|2020年1月

ISBN978-4-7985-0276-2

8 January 2019 追記

この仕事を通じて「本は本であっていい」ということを強く認識しました。本件は研究書という性質もあって、こまごまながらも、ながい時間のこってゆくことをおもえば、これを物理としてのかたちにできたこと、あらためて貴重な経験だったと実感します。これまでの時間を著者が丁寧に編まれた文章がとどまるよりどころ、その過程はどこか祈りのようでもありました。

近年、いわゆるアートブックとよばれるものや同人誌的なる界隈で、プロダクト・デザイン的アプローチでつくられた書物も散見され、どこかデザインされた書物がそうした傾向のものを差すきらいもあります(ひょっとするとウィリアム・モリスの書物など、工芸本はこうしたもののルーツかもしれない)それはそれでいいことですが、わたしにとっては本らしい本というものを今回の仕事を通じて、目指すことのひとつであると自覚しました。

フランシス・メネルによるナンサッチ・プレス、谷崎潤一郎による自装『盲目物語』、あるいは新潮社装丁室などの書物になぜか惹かれるのは、それが「本としての本」であり、それに過不足ない最適なデザインがなされているからなのかもしれません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?