講義のつくりかた

たまに講義のつくりかたを尋ねられます。もちろん講義のつくりかたと一言いっても、その範囲はさまざま。本来的にはプログラムを検討するような長期視点が必要になります。ここではもっともちいさな範囲。ひとつの講義を作成するプロセスについて触れてゆきます。

僕の場合、講義なりプレゼンテーションをおこなうとき、用意するのは基本的に以下のものです。

・スライドショー

・資料

・スクリプト

ここでの資料とは、基本的には講義内でふれる現物のことをさします。ここからはスクリプトとスライドショーについて解説をします。

1|スクリプトをつくる

まずスクリプトをつくることからはじめます。要するに話す内容を、あらかじめすべて文章化しておく。60分のレクチャーでだいたい8000文字から1万文字くらい、90分しっかりとした密度で進行する場合は2万字を超えるくらいになる。

この段階でおこなっているのは、話の内容の具体化と、それをふまえ編集構成を検討するための素材づくり。それからスライドショー作成時に流し込みするためのテクストデータ作成という感覚です。ここでは Microsoft Word で淡々と作成していきます。

したがって、これを台本のように読みあげることはありません。作曲家によるスコアを一音一音再現するのではなく、わりあいジャズのセッションに感覚がちかい。テーマがあって、それに基づき場面に応じ、リアルタイムに展開を検討してゆく。最低限、話をしておきたいことがスクリプトであり、あとはそのときの場の理解度にあわせ噛み砕いたり、雑談に逸れたり。情報が上書きされてゆきます。講義本番のイメトレみたいな感覚で、こうしてスクリプトを書いてゆく。

いったんスクリプトができたら、それをプリントアウトする。重要なところには赤線を引いたり、資料現物を紹介するタイミングや、ほか身近な事例だとか、笑いをとりたいコメントを書き加えてゆく。

ここでもっとも重要な作業は、スライドショーの図をつくること。スクリプト脇のあいているスペースに四コマ漫画のように画面イメージをどんどん書いてゆきます。ここで全体に使用する図版や図を検討しながら、それを確定してゆきます。ここから図版の引用、図の作成をおこなうまでがスクリプト段階の仕事。ここまでくれば、ほとんど講義やプレゼンテーションは完成。あとはスライドショーに落とし込む「作業」だけです。

なおスクリプトをプリントアウトしたものを講義時に配布することも、たびたびあります。くわえて講義録などを公開する場合、このスクリプトがおおいに役立ちます。いっけんすれば面倒な時間・行程のようにもおもえますが、これがあることでその後、迷いなく、また講義当日の自由度があがるので、個人的にとても重要なプロセスなのです。

2|スライドショーに落とし込む

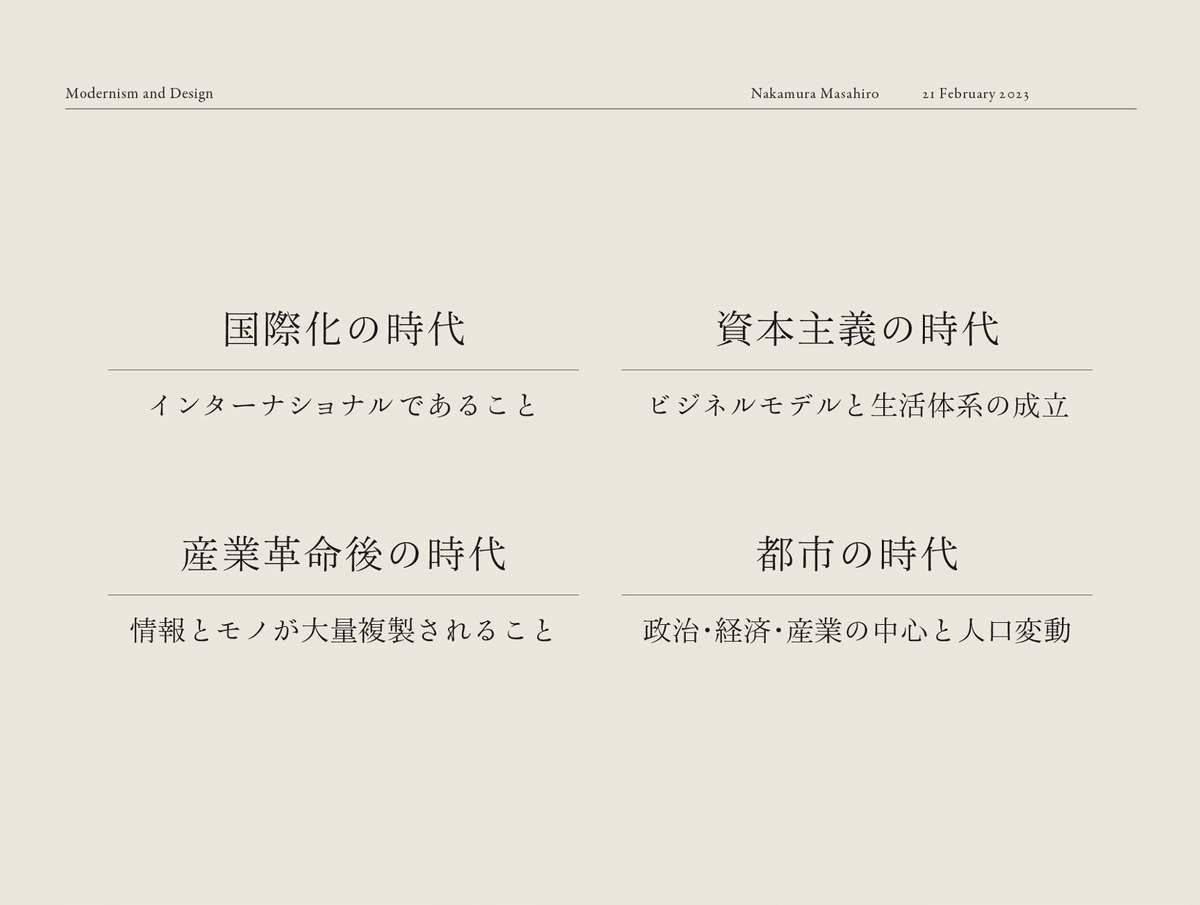

スライドショー自体は最終的に Microsoft PowerPoint を使用します。この形式では、もっとも普及しているアプリケーションなので、その安定感から採用しています。しかし、これには出力した画像データを張り込んでいるだけ。

画面自体は Adobe InDesign で作成しています(ほか Adobe Illustrator を使用していた時期もあります)いわば専門のページ制作・組版アプリケーションで作成しているかたちとなる。掲載するテクスト各種は、先のスクリプトからコピーペーストしてゆきます。

60分講義でだいたい200ページ弱くらい。ひとつの画面にたいし、あまり情報を詰め込みたくないのでページ数は必然的におおくなりがちです。紙芝居的にリズミカルに進行しています。

その理由として。やはりオフィス系ツールで可能な活字組版・構成は、自分にとってあまりに大雑把であるゆえです。もちろん、これに最適化してゆくことも考えられますが、正直、そのスキルを伸ばしていこうとは、僕の場合あまりおもわない。

当然、基本となる活字サイズ・行送りの設定に基づきグリッドシステムを設計しています。やはりデザインのレクチャをおこなう以上、このあたりはしっかりとつくっておきたい。

いっけんすると効率のわるい手順を踏んでいるのかもしれません。しかし、いきなりスライドショー制作にむかい試行錯誤するかたちは、僕にとってはむしろ非効率なのです。構想と設計、施工をどうじにおこなってはいけない。

僕自身、講義やプレゼンテーションは、ただ発表するだけではなく、かなりインタラクション的に進行しています。スクリプトやスライドショーは結局、その素材にすぎないのかもしれません。

もちろんこの手段は、自分自身のスタイルに最適化された結果ですから、ひとそれぞれ合う合わないがあると想像します。一例として紹介します(なお。ワークショップ形式のものでは、当然、この限りではありません)

—

18 June 2024

中村将大