【ニッポンのムジカ・フィクタ】瀧廉太郎「荒城の月」

中世・ルネサンス音楽を歌うにあたって「ムジカ・フィクタ musica ficta」を知らずして演奏することはできません。

「フィクタ」=仮の、偽りの(英語ではfiction)という意味がありますが、この時代の記譜では現代一般的に使われている譜面のように、あるひとつの音に#や♭の臨時記号を表記する習慣がありません。

しかし、譜面には何も書かれていなくても演奏者が#や♭を付けて歌う(=ムジカ・フィクタ)場合が生じるのですが、それはどのようなときでしょうか?

まずは、旋律・ハーモニーがカデンツ(終止形)に向かう時、いわゆる導音と終止音の関係が「半音」になるように、ムジカ・フィクタを用います。

これはルネサンス・ポリフォニーを歌うには必要不可欠です。

◆現代譜による譜例(画像クリックで音源が聴けます)

また、多声部の曲の場合、ハーモニーのなかに不自然にぶつかる音が生じた時も同様に、演奏者はムジカ・フィクタで協和音にして歌います。さらに少し専門的な話になりますが、MolleとDurumのどちらを選択するかでハーモニーの色も変わります。ごく簡単に言えば短調の響きか、長調の響きか、というような違いです。

等々、ルネサンス時代の多声音楽は演奏者の解釈によって#♭の付けられ方が様々で、曲を完成させるのは演奏者。そういう意味ではある程度の自由さをもっている曲ともいえます。

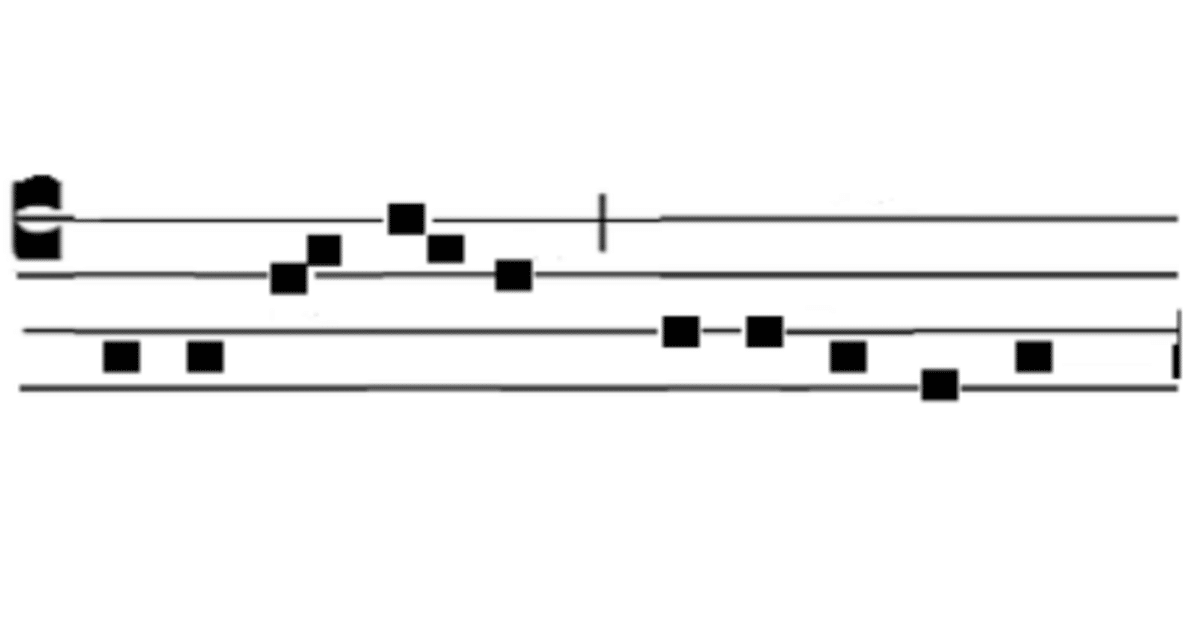

さて、瀧廉太郎作曲の【荒城の月】という曲をご存知でしょうか。原譜はこのように書かれています。

歌詞の「はなのえん」の「え」の音符にシャープがついています。この曲は日本音階の旋律をもとに作られていますが、瀧はここにドイツ留学で学んだ西洋的な響きをとり入れたのだと思います。言わば「ムジカ・フィクタ」を用いたのですね。

しかし、彼の死後、山田耕筰が「このシャープのついた旋律は不自然である」とし、このシャープを外して、かつピアノ伴奏付きの編曲で出版、こちらのほうが広く知れ渡りました。確かに山田版の方は終始日本音階の自然な流れを保っています。また、瀧が作曲したのは単旋律のみだったので、伴奏をつけたことも大きく普及した一因でしょう。

滝廉太郎のとりいれた、「え」の音に♯を付けることで、どう「西洋的な響き」になるのでしょうか?和音付けをすることで、♯無しの場合と比較してみましょう。

◆譜例(クリックで音源が聴けます)

前者、♯の付けられていないほうは日本音階の範疇で和音が構成されますが、後者、瀧版のほうは、日本音階にはないテンション・ノートの和音となります。これが「西洋的な響き」を生み出しているのですね。

ちなみに、もうひとつ瀧が作曲した「月」という短調の曲がありますが、こちらはなんとピカルディ―終止です。17~18世紀バロック時代によく使われた、短調の曲が最後の和音で(同主調の)長三和音の終止になるものです。これもやはり山田耕筰が「秋の月」とタイトルを変え、短調のままの終止での編曲になっています。

このように、瀧の全集を見ているとドイツ留学で学んだ西洋音楽の要素を積極的にとり入れたのがわかりますが、留学中に体調を崩し途中帰国、そのまま帰らぬ人に…23歳の若さでした。彼の時代には海外留学も稀有な事でしたし、彼が生きていればもっと日本と西洋を混淆した音楽がたくさん誕生していただろうにと、早逝が惜しまれます。

補足ですが、【荒城の月】は、ゆったりとしたテンポで朗々と歌う曲だというイメージをお持ちの方は多いかと思います。

しかし、最初に瀧の原曲の譜例を見て気づいた方もおられるかもしれませんが、彼はこの曲を「8分音符」で書いています。彼自身の曲想のイメージは今の我々が抱いているようなものではなかったのかもしれませんね。

原譜を見ることはこのような発見もあり、参考にするのも大切なことのひとつです。

原譜で歌うか、編曲版で歌うかは演奏者次第。あなたはどちらの「ムジカ・フィクタ」を選ぶでしょうか?

参考文献:小長久子編「瀧廉太郎全曲集」音楽之友社

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?