Photo by

code03

相対化される教育

勉強していい大学に入っていい会社に入っていい暮らしをするといったルートの確実性が壊れてしまった現代社会において学ぶ意味を見失った子どもは学校に通い続け勉強し続ける。なぜ勉強しなければいけないのか。この問いは切実なものである。ニーチェは「生きることの絶対的意味などは存在しないが、ああこれが生きている意味なのだと実感できた生は生きるに値する」と述べた。

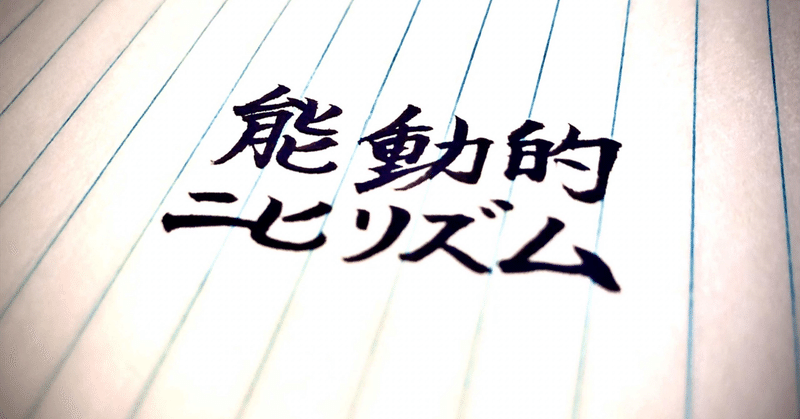

教育は道徳性を育成しなければならないと訴えたところで道徳は時代によっても国や地域によっても変わるから、確かな道徳教育など不可能であると、多くの教育学者は指摘する。デュルケームが「教育の究極目的は若い世代の社会化にある」という命題に対しても、教条主義になりかねないとか暴力的であるとか現社会を絶対化してしまう危険性があると、相対化し続けた。一種のニヒリズムに陥っている。

しかし、私たちの信憑や確信は常に修正、変更に開かれている。「いい先生だな」「嫌いな授業だ」と思ってしまったことそれ自体を疑うことはできない。あるいわ、後になって「いい先生だと思っていたけど勘違いだった」「実はいい授業だった」と新たな信憑や確信が私に訪れたことそれ自体を疑うこともできない。つまり、自らに何らかの信憑や確信が常に動かし難く到来しているというそのこと自体を疑うことも相対化することも出来ないはずなのである。現象学の考えからしてみれば一切は相対化可能であると言う主張は爪の甘い考えなのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?