生活道路の最高速度が30km/hに!横断歩道標識の一部省略等、2026年から施行を検討中

警察庁は5月31日、将来的な道路交通法施行令等の改正に向けてパブリックコメント募集を開始した。改正の内容には、長年の課題だった「生活道路」における最高速度の設定に対する踏み込んだ内容や、近年話題になっている「横断歩道」等標識の設置方法の見直しが含まれる。この記事では、これらの内容を見てみよう。

改正検討内容の概要

5月30日に発表された内容によると、主に3つの改正が予定されている。

道路標識等による中央線又は車両通行帯のいずれもが設けられておらず、かつ、 道路の構造上又は柵その他の内閣府令で定める工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されていない一般道路については、自動車が通行する場合の最高速度 を現行の60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げることとする。(道路交通法施行令一部改正、2026年9月より施行予定)

都道府県公安委員会が交差点又はその直近に横断歩道又は自転者横断帯(以下「横断歩道等」という。)を設ける場合において、法第43条(指定場所における一時停止) 前段の道路標識が設置され、当該横断歩道等の直前において車両又は路面電車が一時停止すべきこととなる場合等、一定の要件に該当するときは、当該横断歩道等を表示する道路標識のうち一部を設置しないことができることとする。 (道路交通法施行令一部改正、公布日より施行予定)

指示標示「横断歩道(201)」の様式及び指示標示「斜め横断可(201の2)」のうち対角線方向に設ける場合の様式について、白線と白線の間隔を現行の「45㎝~50 ㎝」から「45㎝~90㎝」に改めることとする。(標識令一部改正、公布日より施行予定)

「生活道路」の定義と最高速度の変更

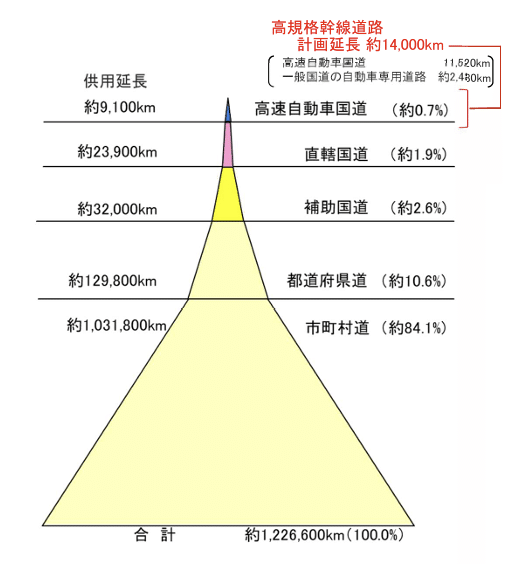

道路は大きく分けると高速自動車国道や都市高速道路などの自動車専用道路 (いわゆる高速道路)と、幹線的な役割を果たす国道、都道府県道、市町村道からなる「幹線道路」と、幹線道路以外の国道、都道府県道、一般市町村道、農道、林道等の「生活道路」に大別される。

「生活道路」は法律上明確な定義や概念は存在しないが、警察庁による文書では主として地域住民の日常生活に利用される道路で、自動車の通行よりも歩行者・自転車の安全確保が優先されるべき道路とされており、車道幅員5.5m未満の道路とされる。日本全国の道路の実延長のうち、生活道路は約7割を占める。

従来のゾーン30の取り組みと課題

そして、生活道路は昔から最高速度の問題で悩まされてきた。一般道における自動車の法定速度は60km/hであるが、これは幹線道路においては適切である。しかし、歩行者・自転車の安全確保が優先されるべき生活道路においては最高速度は30km/h程度に制限すべきであるが、生活道路に関して明確な定義が難しかったため、生活道路でも幹線道路と同じ60km/hが法定速度となっていたのである。

そのため、警察庁では50年以上前から「スクール・ゾーン」「生活ゾーン」「シルバー・ゾーン」「コミュニティ・ゾーン」等、今ではひとまとまりに「ゾーン30」と呼ばれる地域の設定を少しずつしていくことで、生活道路の明確化と、そこにおける最高速度対策を行ってきた。

ただし、この手順は周辺住民との合意に莫大な時間がかかり、かつ道路標識も設置する必要があるため、2023年度末現在全国で約4,300箇所しかなく必要箇所への「ゾーン30」の展開は遅々として進んでいなかった。

最高速度の変更が予定されている道路

今回の変更の対象となるのは、中央線(や車両通行帯)、中央分離帯がない道路における法定速度で、60km/hから30km/hに引き下げられる。別途、最高速度標識が設置されている場合は、その速度が優先される。

1️⃣の最高速度は60km/h、2️⃣は40km/h、3️⃣は30km/hとなる

議論となりそうなのは、特に地方に行くと幹線道路に相当する道路でも中央線や中央分離帯がない道路も結構あるため、これらの道路での最高速度をどうするか、ということである。幹線道路に相当し、最高速度の標識が設置されていない道路は、これを期に最高速度標識を設置するといった対策が取られれば問題ないだろう。また、ゾーン30の標識や、中央線や中央分離帯のない道路での最高速度30km/h以下の標識は今後省略されていくことになると思われる。

この法改正により、生活道路における安全な法定速度の設定を、手間とコストを抑えた方法でようやく実現できることになる。

横断歩道標識・標示の一部簡素化

続いては横断歩道標識・標示に関する改正だ。横断歩道も近年は標識が設置されていない「違法横断歩道」がマスコミで話題になっているが、重要なのは「歩行者の横断場所を指定するとともに、車両等に対して歩行者保護の義務を課して、横断歩行者の安全を確保する」という横断歩道の目的が達成されるようにすることである。

この目的達成は維持しつつ、横断歩道の標識・標示を簡略化するための改正案が2つ出されている。

尚、横断歩道等で対象となる標識は以下の通りである。

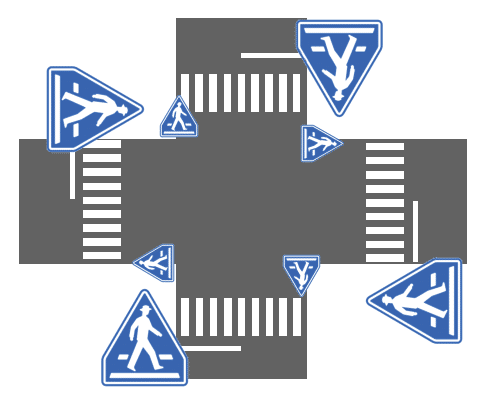

横断歩道等標識の一部省略

ひとつは、交差点に入る道路で一時停止の標識がある場合、横断歩道等標識を省略できるというものだ。具体的には以下の図のように、一時停止と横断歩道等の標識が併設されている場合、横断歩道等の標識を省略できる。これは、車両が一時停止するのであれば横断歩道等での歩行者優先も守られるためである。

なくても歩行者の安全が保たれるので省略可にする

また、横断歩道等において、現行の規則でも以下の図で小さく描かれている箇所の標識は省略できる、と交通規制基準には書かれているが、今回の改正で道路交通法施行令にも明記される。

尚、東京都などでは、現行でも小さく描かれている箇所の標識も省略されずに設置されている。

横断歩道標示の白線間隔変更

横断歩道標示の白線間は、現行では45~50cmと定義されている。図では赤枠で囲った箇所である。

(出典: 沖縄県 道路標識・道路標示設置工事共通仕様書)

この間隔を90cmにまで拡大できるというのが今回の改正案だが、間隔を拡大すれば、轍を避けて白線を引くことが可能になり、塗装が剝がれる劣化を遅らせることができ、かつ塗装の量も抑えることができるため、コスト削減につながる。

*

こちらもどうぞ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?