歩車分離方式の信号機とは

死亡事故といった重大な交通事故は、内閣府が発行している交通安全白書によると、半数弱が交差点内/交差点付近で発生しているのが現状である。右左折の交通量や歩行者が多く、かつと交差点処理能力の改善が見込め渋滞が増えない場合や、公共施設近辺や通学路など、生徒、児童、幼児、高齢者及び身体障害者の交通の安全確保が必要になる場合に、「歩車分離方式」と呼ばれる方式が導入される。この方式により、横断歩行者事故の防止と右左折車両のスムーズな通行を実現し、特に大都市の市街地で多く導入されている。

スクランブル方式

すべての方向の自動車等を同時に停止させている間にすべての方向の歩行者等を同時に横断させる方式であって、斜め方向の横断を認めるものをいう。交差点の信号機横に「スクランブル方式」標識が掲示されることが多い。

主に主要鉄道駅の駅前交差点など、歩行者の通行が極端に多い交差点で昔から導入されてきた。歩行者と自動車のサイクルが完全に分かれるため、歩行者は安心して横断歩道を渡れる一方、自動車が通行できる時間が大きく減るため、周辺道路の渋滞につながるという欠点がある。

尚、斜め横断はすべての対角線方向に可能とは限らず、ひとつの対角線方向に限定されている場合や、交差点内を完全に自由方向に通行できる場合もある。これは交差点内の横断歩道の「ゼブラ帯」で形状が指定されている。

場所: 東京都渋谷区渋谷駅前交差点

場所: 東京都渋谷区渋谷駅前交差点

日本を代表するスクランブル交差点といえばココ。海外からは、この交差点を大勢の人々が横断する風景は異様に映るらしく、「混沌」のイメージを表す写真として紹介されていることがある。

歩行者専用現示方式

すべての方向の自動車等を同時に停止させている間にすべての方向の歩行者等を同時に横断させる方式であって、斜め方向の横断を認めないものをいう。交差点の信号機横に「歩車分離方式」などの標識が掲示されることが多い。

スクランブル方式と同様に、駅前や歩行者が多い施設の近くで導入されてきた。メリットとデメリットもスクランブル方式に同じ。

場所: 大阪府摂津市千里丘駅南交差点

場所: 大阪府摂津市千里丘駅南交差点

主要道の信号機が青の場合に並行する横断歩道の信号機も青にする「一部歩車分離方式」といった変形版も存在する。

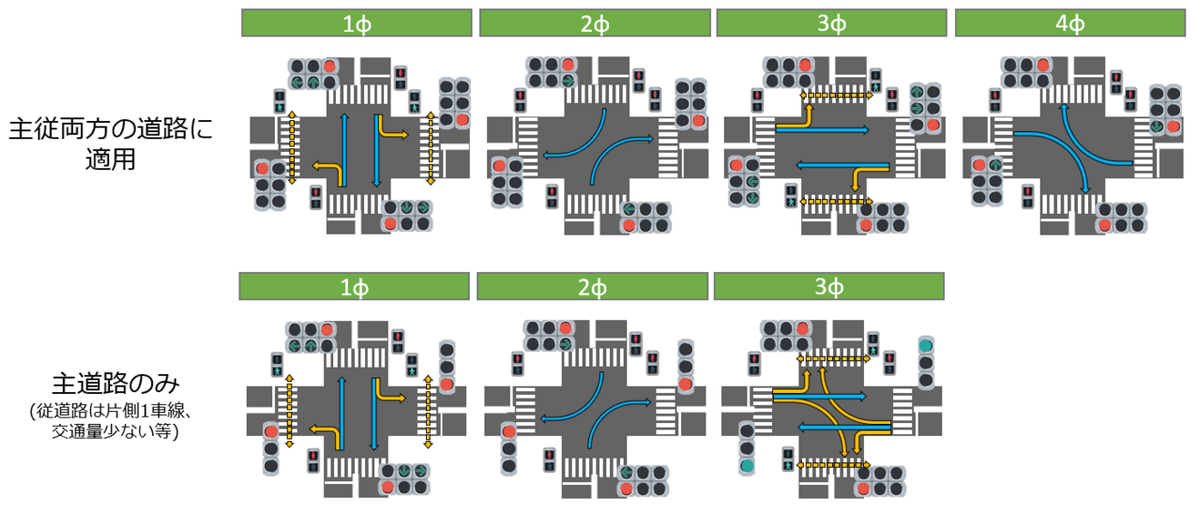

右左折車両分離方式

歩行者等を横断させるときには同一方向に進行する自動車等を右左折させない方式をいい、主道路又は従道路のいずれかについて実施する場合を含む。実施にあたっては、分離する交通の方向のサイクル数だけ交差点に専用レーンの設置が必須となる。自動車と歩行者の分離サイクルには色々な形式が存在する。

右折車両分離方式

歩行者等を横断させるときには同一方向に進行する自動車等を右折させない方式をいい、主道路又は従道路のいずれかについて実施する場合を含む。実施にあたっては、交差点に右折専用レーンの設置が必須となる。

大都市の市街地でここ10年で多く導入されてきている。さまざまな都市の街ナカを走っていても、この方式は多く見られる。

この方式は、渋滞を作らずに自動車右折時の対自動車、対歩行者の事故を減らすことができるが、自動車の左折時に横断歩道を渡る歩行者と交通が交錯するため、完全な歩車分離にはならない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?