車道と歩道の規制が一緒に設置され混乱する道路標識

道路に歩道が設置される「歩車道の区別のある道路」では、歩道用の標識と車道用の標識がそれぞれ設置される。通常は、歩道用の標識は「(325の3) 自転車及び歩行者専用」を設置するが、道路状況によってはそうならない場合もあり、加えて設置方法が混乱を招いているケースが存在する。その一例が埼玉県比企郡滑川町の県道173号線/307号線の交差点である福田交差点に設置されている。この記事ではこれを深堀して見てみよう。

規制内容

福田交差点の県道173号線南行きの信号柱には、以下のような規制標識が設置されている。

この標識のうち、駐停車禁止を除く車両通行止め規制部分に注目してみる。この規制、よくよく見るとかなりヘンではないだろうか!?

上側の「(302) 車両通行止め」だが、補助標識により自転車と小型特殊自動車が規制から除外されている。一方、すぐ下の「(309) 特定小型原動機付自転車・自転車通行止め 」では、上側で除外された自転車の通行を禁止しているため、あわせると「小型特殊自動車を除く車両通行止め」という規制になってしまう。これが車道に対して規制を行っているように見えるだろう。つまり、この道路は小型特殊自動車のみが通行可能な道路だ、というように読める。しかし、実際にはそんなものは無視して通常の自動車もガンガン走行している。少なくとも過去10年、この状態で規制標識が設置されているようだ。

この規制になっている背景

福田交差点付近の県道173号線の両側には畑が広がっており、農耕車両が出入りしている。歩道が広くとってあり、歩道も農耕車が通ってよいことになっている。福田交差点付近の歩道には、以下のような標識 (看板)が設置されている。

この標識は正式な道路標識ではないので法的効力は持たないが、この歩道は歩行者、自転車、そして農耕車両が通ることを示唆している。

そして、主に福田交差点の南側の歩道になるが、歩道の切れ目に以下のような標識が設置されている。そう、この「(302) 車両通行止め」の標識は車道ではなく歩道に対して規制をしているのである。(すべての歩道入口に設置されていないため、厳密にいうと法的効力がある歩道区間とない歩道区間が存在してしまう。正式な標識が設置されているところは過去にトラブルがあったために設置したのだろうか)

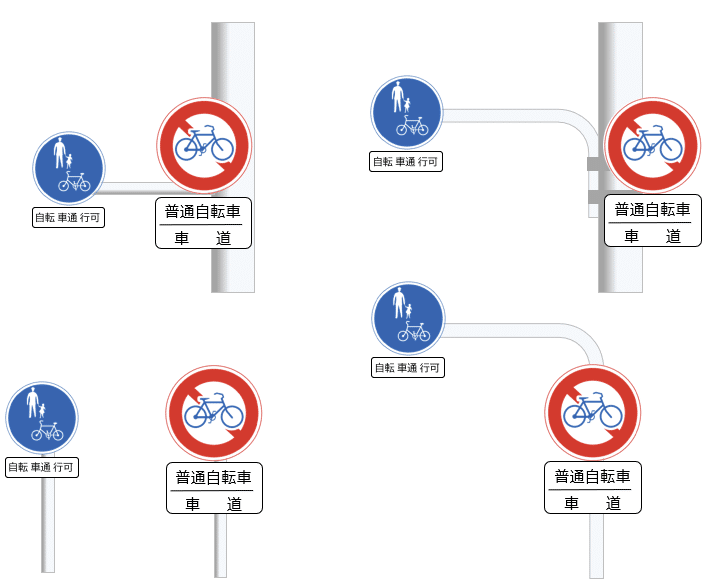

そして、別の場所では以下のような標識も設置されている。この場所の「(309) 特定小型原動機付自転車・自転車通行止め 」には「普通自転車 / 車道」という補助標識が添加されている。

本来の設置方法

福田交差点から南下した場所では、以下のように2枚の通行止め標識が別々の柱に設置されており、「(302) 車両通行止め」の標識は車道と反対側の歩道の縁に設置されている。つまり本来規制されている内容は以下の通りだ。

● 車道: 特定小型原動機付自転車・自転車通行止め。車道における自動車の交通量が多く、自転車が通行するには危険であるため自転車を歩道に誘導している。

● 歩道: 歩行者、自転車、小型特殊自動車 (農耕車両)の通行が許可されている。

また、別の場所では「(302) 車両通行止め」標識の替わりに「(325の3)普通自転車等及び歩行者等専用」が使われているものがあった。個人的にはこちらの方が歩道用の規制としては分かりやすい。

ただし、補助標識については、自転車は元々居kされているため「小特を除く」が正しい。おそらく、「(302) 車両通行止め」の補助標識をそのまま流用してしまったのであろう。

*

ここで、福田交差点に設置されていた規制標識は本来どうあるべきかについて答えを出そう。「(302) 車両通行止め」は「(325の3)普通自転車等及び歩行者等専用」とダンゴにせずに歩道側にせり出して設置、「(325の3)普通自転車等及び歩行者等専用」には補助標識を付けるとさらに親切である。また、歩道への規制ということで「(302) 車両通行止め」よりも「(325の3)普通自転車等及び歩行者等専用」を使うとよりなじみがある。また、歩道への規制標識は小型にすることで車道用の規制標識との見間違えを減らすことができるだろう。

他の場所にもある!歩道・車道標識の一括設置で混乱する標識

このような「歩車道の区別のある道路」におけるまぎらわしい規制標識の設置例は他の道県でも見られる。このようなまぎらわしい設置は是正されるべきであろう。

秋田県

秋田市の県道41号線の例では、車道に「(325の3)普通自転車等及び歩行者等専用」の規制が掛かっているように見える設置例がある。

歩道の標識と車道用標識がダンゴになっており、車道も歩行者及び自転車専用の規制があるように見えてしまう。

北海道

国道237号線でも、同様に車道に「(325の3)普通自転車等及び歩行者等専用」の規制が掛かっているように見える設置例がある。

ここでも歩道の標識と車道用標識がダンゴになっている。

ここでは「自転車及び歩行者専用」のみ両面標識となっている。

「(507-C)終わり」の下に配列されてしまっているので、「自転車及び歩行者専用」も解除になってしまう…しかもここの「自転車及び歩行者専用」は片面のみ。

これはさすがに酷いのでは!?

通常行われる歩道・車道標識の設置方法

警察庁が発行している交通規制基準では、「普通自転車歩道通行可、普通自転車の歩道通行部分」に対する設置方法として以下のように記載されている。

路側方式又はセミ・オーバー・ハング方式により設置するものとする。

同じ柱に歩道用の規制標識と車道用の規制標識を設置する場合の明確なガイドラインは記載されていないが、歩道用の規制標識は、歩道の空間上に共架アーム等を使って設置するか、車道用の規制標識と別の柱に設置するのが一般的である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?