京都・御土居めぐり(京都府京都市)

戦国時代、京を支配下に置いた豊臣秀吉は、天正19年(1591年)、防衛のために京の町の外周に防塁をめぐらした。城だけでなく城下町も含めて防衛線を築く、惣構えの一種である。この秀吉が築いた防塁は御土居と呼ばれ、北側や西側を中心に何か所かが今日も残っている。

史跡指定されている場所が9か所あり、その全9か所をめぐってみた。

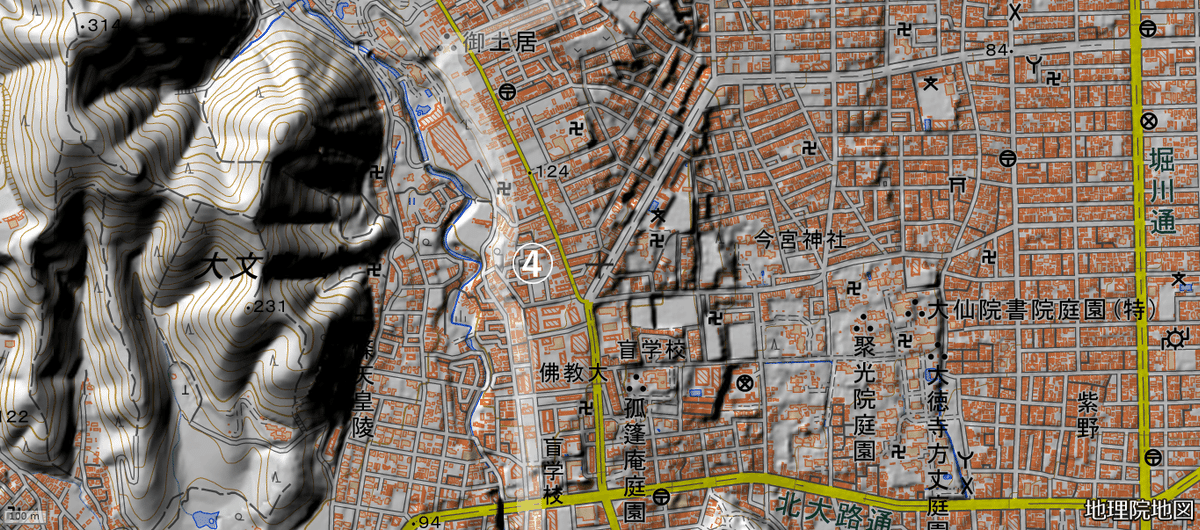

鴨川と天神川とを結ぶ、北辺の御土居を地理院地図で確認してみる。この地域では3か所が残っていて、それらの間を線で結んでみると、御土居のラインが明確に浮かび上がってくる。

①紫竹上長目町・堀川町

北東の角。ここから御土居めぐりを始めてみよう。

道を挟んで西側に延びていく御土居。いや、4車線の大きな道路が御土居を横切っているという方が正しいか。

②大宮土居町

御土居に対するイメージを根本から覆してくれたのがこの場所である。冒頭に豊臣秀吉がめぐらした「防塁」と書いたが、所詮は塀のようなものだと思っていた。ところがこの場所を見ると土塁の外側に堀を伴っていて、これは完全に要塞の造りである。

鷹ヶ峯の台地に掘割と土塁で防衛線を構築したのである。

③鷹ヶ峯旧土居町2

鷹ヶ峯の西縁に沿って御土居が設けられている。天神川が堀の役割を果たしていることがわかる。

④鷹ヶ峯旧土居町3

御土居公園として整備されている。

天神川に沿って南へ下る。

⑤柴野西土居町

住宅地の中にここだけ短く御土居が残っている。「長さ」が足りないので、何かの塚のようにみえてしまう。

⑥平野鳥居前町

保存状態が良い。

⑦北野天満宮の境内地の御土居跡

天神川の渓谷

梅苑の公開に合わせて探索

さらに南へ向かう。このあたりは天神川の渓谷もそれほど深くなく、人為的に築かれた御土居単独での防衛線となる。

⑧西ノ京原町

平坦な住宅地の中に突如現われる盛り上がりが御土居跡である。御土居跡全体が市五郎大明神社の境内になっている。

境内の様子。社の真ん前に史跡の標柱が立てられている。

市五郎大明神社の入口

東部、鴨川沿いにも1か所、史跡指定されている場所がある。京都御所からもほど近い。

⑨盧山寺

御土居の跡で東側で唯一史跡指定されている場所

お寺の裏側の墓地の中に御土居が残されている。

盧山寺は、紫式部邸宅(権中納言藤原兼輔邸宅)跡として知られている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?