SDIケーブルの作り方(自作)BNCコネクタ

映像制作やライブ配信などに関わると、HDMIケーブルの次に「HD-SDIケーブル」を使うようになる方もいます。SDIは業務用の映像機器に備わっている端子ですが、信頼性が高くプロの間ではよく使われる規格です。

”SDIケーブル”などと呼びますがそれは用途の話で、このコネクタ形状のケーブルのことを「BNCケーブル」と言います。BNC端子は分解はできないので一見自作は難しいと思われるかもしれませんが、マイクケーブル作りと違いはんだ付けが不要なので、意外に簡単に自作できます。

自作したBNCケーブルは、よほど加工が下手くそでない限り普通に使えて、ふとした瞬間に映像が通らなくてヤキモキさせられるHDMIケーブルより安定的に使用することができます。

BNCケーブルは、映像用のHD-SDIケーブル以外にも、ワードクロック、ゲンロック、タイムコード、デジタルオーディオなど色んな用途で使え汎用性が高いケーブルです。簡単にではありますが、作り方をご紹介いたします。

作り方はこのサイトを参照しよう!

のっけから元も子もないのですが、私の記事を読み進むより、こちらを読んだほうが良いというブログ記事をご紹介いたします。「音響・映像・電気設備が好き」というサイトです。今から紹介する加工法はここで学んだものです。

BNCケーブル作りに使う道具

私がBNCケーブルケーブルを作る時に使う道具はこちらです。

左から、ケーブルに印をつけるマジックペン、加工時に長さを図るものさし、ケーブル切断用のニッパー、加工に使用するカッターナイフ、一番大きいのがCANARE(カナレ)製の圧着ペンチ(TC-35CA)、右端がケーブルの皮膜を剥く時に使用するケーブルストリッパーです。

必要な部品

必要な部品は以下です。

左端がブーツと呼ばれるパーツ。あってもなくても良くて、私は普段使いません。次にケーブルです。

右3つがカナレのBNCプラグのパーツで、左から「コネクタ」「圧着スリーブ」「中心コンタクト」と呼びます。

何回か作るとパーツはまとめ買いするようになります。20ヶセットで買うと、取り扱い説明書が付いてきます。

加工方法

ケーブルの加工をする前に圧着スリーブを通しておきます。ブーツも付ける場合は、ブーツを一番先に通しておきます。

次にケーブルの端から19mmのところにマジックで印をつけます。説明書にもそう書いてありますね。

印の位置にケーブルストリッパーの刃を当てて、矢印の方向にくるりとひと回転させると被膜だけが綺麗に切れます。

不要部分の皮膜にカッターで切れ込みを入れてやると綺麗に皮膜が取れます。

綺麗に剥けました。姿を現したブロンズ色のものは外部導体で「編組」といいます。

編組は指でそっと起こして開いて

とりあえず傘のように裏返しておきましょう。

次に乳白色色の絶縁体の端から3.5mmのところにマジックで印を付けます。

カッターで絶縁体の先3.5mm分だけを丁寧に切り落とします。

ここに中心コンタクトを被せて

圧着ペンチで中心コンタクトを圧着します。

矢印の部分が圧着されています。圧着された中心コンタクトを軽く引っ張って、抜けないかどうか確認します。抜けたら一からやり直しです。

次にBNCコネクタ本体を取り付けていきます。

先程、一時的に裏返していた編組を戻しながら、コネクタ本体を「ポチ」っと音がするまで差し込みます。このポチっは絶対に感じてください。「クイッ」という感触があります。この感触が得られない場合は、失敗している可能性があります。

ポチッが感じられたら、今度は逆に引っ張ってみてください。ここで引っ張ると抜けてしまったり、心もとない感じがあるとコネクタ作りは失敗しています。やり直しましょう。

あと、中心コンタクトがちゃんと出ているか、目視で必ず確認しましょう。

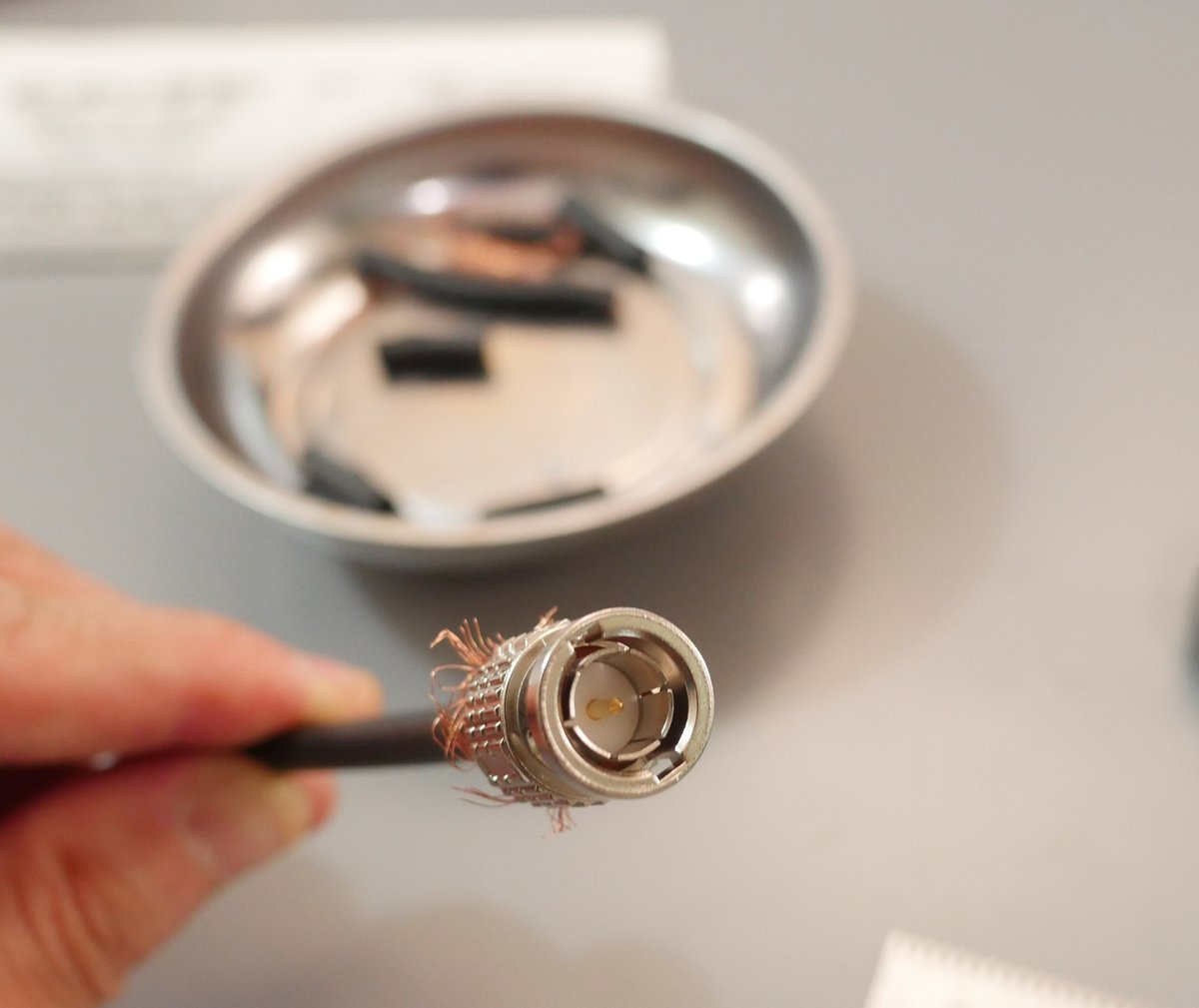

ここで、先に通しておいた圧着スリーブをコネクタの根本まで戻して編組に折り目をつけます。編組がはみ出してもじゃもじゃしていますが、これを整えていきます。

このはみ出している部分をこのタイミングで刈るわけです。カナレの取扱説明書では、事前に編組を規定サイズに切り取ってから組み立てるやり方が推奨されていますが、先に紹介したブログ記事では編組を最後に切るやり方が紹介されていて、その方がより編組と圧着スリーブの密着性(と通電)が高まると思い、私もそのように加工しています。

BNCコネクタ本体を回転させながら編組を切り落とします。

きれいに加工できたら圧着スリーブを被せて、編組が飛び出している箇所がないかどうかを目を凝らして確認します。ちょろっと編組が飛び出している箇所があれば丁寧に切り取ります。

長くなってすみません。もう終わりますよ。最後に再び圧着ペンチで、圧着スリーブ部分を圧着します。圧着ペンチは一定以上力が加わると、力が抜けるような仕組みになっていて、誰が加工しても均等な圧力がかかるようになっている優れものです。安価な類似品を買わず、カナレの純正品を使いましょう。

完成したBNCコネクタがこちらです。圧着スリーブが丸形から六角形へと変形してして、コネクタ全体がガッチリ固定されています。ここまで加工すると、もう分解することはできません。

以上です。冒頭で紹介した「音響・映像・電気設備が好き」さんの公開されている圧着BNCコネクタの作製動画も貼っておきます。

これを最初に貼れって?そうですよね。本当にごめんなさい。

最後に

BNCケーブルの自作は好みの長さのケーブルが自在に作れるようになり、設備などの敷設を行う場合は、先にケーブルだけを通しておいて、後から長さや位置を整えながらコネクタ部分を加工することもできます。

SDIケーブルを使用すると、長距離の映像転送も安定して行うことができ、業務で行う方にとっては安心材料になります。

BNCコネクタはロック機構があって、引っ張るだけでは抜けないので、HDMIケーブルと比べて強固な結束性もあり、プロ現場で重宝されるわけです。

逆に言うと、足を引っ掛けてしまった時には、机の上の機材全部がガラガラガッシャーンと崩れ落ちるかもしれないので、そこは気をつけてくださいね。

※以前、MacBookに搭載されていたマグネット式の電源コネクタは、万一コードを引っ掛けたとしても、そこが外れてMacBook本体が落下しないようになっていました。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?