中原中也〜闇夜に月を描く〜

泰子が格子窓を開けると、冷たい秋の夜風が吹き込んだ。二重回しとともに、衣紋掛けの中也の中折れ帽が飛ばされ、畳を転がる。

布団の上で腹這いになっていた中也は読んでいた詩集から目を離さず、帽子を抑えた。

風で乱れた耳隠しを手で撫でつけると、泰子はすりガラスの桟に腰掛けて、外の通りを眺めた。

「もう車も走ってないわ」

「帰るつもりかよ」

泰子が振り返ると、寝そべったまま顔を上げた中也と視線が合った。学生服の詰襟の、金の縁取りが宿屋の鈍い照明を跳ね返している。

「そんなこと言ってやしないけど、あなたまだ学生でしょ?」

麻の葉模様の着物の帯から懐中時計を取り出した泰子を中也は鼻白んだように眺めた。

「バカにするな。俺はちゃんとした不良だよ」

拗ねたような中也の物言いと、真面目な表情がおかしくて、泰子は思わず吹き出す。

「何をえばってるの。学生さんはね、真面目なのが一番よ。わたし嫌だわ、不良なんて」

「嫌かい?そいつはいいや。ちょっとこっちへ来いよ。コレを見ればさ、お前も詩の夜明けが来たってわかるよ」

「お前って言わないで」

そう言いつつ、泰子は中也の方へにじり寄った。

宿へ誘ったのは中也のくせに、部屋に入った途端、どっかり布団に座り込み、本を開いたと思ったら、そのまま寝そべって半刻(1時間)ほども動かない。

何がそれほど面白いのか、このわたしといるより。

それが癪であり、興味もあった。

「高橋新吉『ダダイスト新吉の詩』だよ。こんな詩が今までにあったか?破壊だよ」

泰子が興味を持ったのに気をよくしたのか、中也は布団から起き上がると、興奮したように話した。

詩集を覗き込むと、「皿」という字がいくつも連ねてある。

これが詩なのだろうか?よくわからないが、今までにない表現ということはわかった。

「それで、中也さんもこういうのを書きなさるの?」

中也は自分の中折れ帽を拾うと、泰子の頭にポンと被せた。

「コレを超えるさ。今日から俺は、不良じゃなくて、ダダだ」

「そう、ならわたしもそうするわ」

帽子のツバの下から、泰子は中也を見つめた。

「女がダダなんてつまらねぇ。泰子さんは、女優になるんだろ?」

中也はクッと泰子の帽子のツバを下げた。

--------------------------------------

「瞼の裏に髑髏が見えるか、軟弱者どもよ。

数万杯の反吐を飲んであぁ、悲しいかな、軟弱者の群れは列に並ぶ」

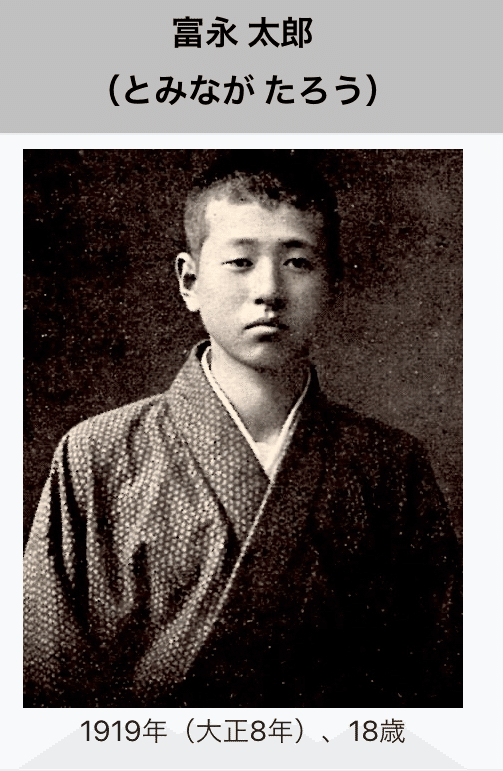

中也の即興の詩に富永太郎はのけ反って笑う。

「おい、それがダダかよ。まだヒヨッコだな、高橋を見ろよ、現実を動かしてみせた」

そう言って富永は、前年、高橋が「ダダ宣言」のもと起こした暴行事件の切り抜きを見せた。

「くだらねぇ。結局、現実にひれ伏してるじゃねぇか。一切を否定するって言っておきながら、見事に法にやっつけられてる」

言って中也は畳の上の一升瓶を掴んでラッパ飲みした。

「君、まだ16だろ」

富永の隣りで正岡忠三郎が顔をしかめる。

中也は、京都に来てから富永と正岡と知り合った。

富永は大学生で詩をやっていた。正岡は正岡子規が伯父らしく、短歌なんかをやっているようだった。

郷里の山口の中学にいる頃から文学に興味を持ち、同人誌を作っていた中也はすぐに2人と意気投合した。

今日のように3人で中也の下宿に集まって、文学談義に花を咲かすことはよくあった。

けれど2人とも、歳上だからといって、たまに説教くさいのが鼻につく。

中也はわざと、音を立てて一升瓶を置くと、袖で口を拭った。

その時、下宿のドアを叩く音がした。

フラつきながら中也がドアを開けると、紙袋を手に泰子が立っていた。

「おい、何しに来た!今我ら文学の徒は崇高な…」

「ちょっと。声が大きいわよ」

泰子は中也を押し戻すと、後ろ手で扉を閉めた。

「あなたが言ったんじゃない。はいこれ」

泰子は部屋にいる2人に軽く会釈すると、中也に紙袋を押し付けた。

「あんまり飲まないこと。ほんと、どんどん中也さんは悪くなるんだから。いい加減にしないと、知らないわよ」

そう言って踵を返した泰子の腕を中也は思わず掴んだ。

「おい、もう帰るのか?」

「そうよ。お話中なんでしょ?」

口ごもった中也に「お酒飲んでない時に、またお話聞かせてちょうだい」、そう言うと泰子はドアを開けて出て行った。

「チッ!薄情な女だ」

ぼやいて車座に戻った中也に富永が問い詰めた。

「おい貴様、泰子と出来てるのか!?」

「馬鹿!」

中也は即座に言い返した。

「「もう帰るのか?」はいかにも情けない!何がダダだ」

正岡にまで言われて、流石の中也も黙るしかなかった。

「惚れてるのか?」

ややあって、正岡が静かに聞いた。

中也は俯いて答えない。

「彼女は女優の卵だろう?どうして知り合った?」

「知らん」

「知らんとは呆れた奴だ。だいたい君、故郷(くに)で落第してこっちに来たんだろう?詩もいいが、まずは勉学だろう」

「そりゃ大いにやってるさ」

「ならいいが、彼女、この間の地震※で東京から避難して来たそうじゃないか」

(※関東大震災)

正岡が手酌で酒を湯呑みに注ぎなら言う。

黙っている中也に代わり、富永が答える

「だいぶあっちも被害が酷いらしいが、いずれ東京に戻るんじゃないか?」

「あの女がどうしようが勝手だ」

中也は正岡の湯呑みをひったくると、ぐいと飲み干した。

正岡は苦笑すると、中也の肩にポンと手を置いて立ち上がった。

「女は詩より難解だぞ」

「そうそう。軟弱者よ、さぁ列に並ばん、豊満と退屈の女体に、ってな」

さきほどの中也の即興詩にかけて富永も言うと立ち上がった。

「さっさと帰れ!」

怒鳴った中也に正岡がドアノブに手をかけながら言う。

「あんまり無理するな」

2人が出ていき、ドアの閉まる音を聞きながら、中也は畳へ寝転んだ。

寝転んだまま、かたわらの紙袋を開けると数冊の本と、便箋が入っていた。

(頼まれていた本です。

本屋を3軒もまわりました。

今度おしるこでもご馳走してくださいな)

細い万年筆で書かれた文字を2度読み返して便箋を放ると、中也は目を閉じた。

泰子のことで茶化され腹が立ち、泰子の言葉で癒されている。ちくしょうめ。

自然と小さな笑いと涙が込み上げた。

--------------------------------------

去年の春から泰子と同棲を始めて、一年が経とうとしていた。

カフェの外の並木の桜は今朝方降った雨で幹を黒く濡らしている。その枝はまだ裸だが、よく見ると先端にわずか、ピンクのふくらみが見える。

入り口のベルが鳴り、約束の時間より遅れて泰子が少し慌てたように店に入ってきた。その姿を認め、中也はつけたばかりの煙草を灰皿に押し付けた。

泰子が席についても中也は黙ったままでいた。

そんな中也の様子を見て、泰子は言い訳するように言った。

「仕方ないでしょう?撮影が長引いたんだから」

中也は新しい煙草に火をつけると、せわしく何度か吸い込み、頭上の照明のフェードへ煙を吐き出した。

「一緒に東京へ行かないか?」

自分でも唐突だと思ったが、ことの次第を一から説明するのも女みたいで嫌だった。

泰子は女給が持ってきたコーヒーを一口飲むと、言った。

「また急ね」

「もともと君は東京にいたんだろ?例の地震も一年経った。被害もだいぶ収まったろう」

「そうね。でも貴方と一緒に行く理由はないわ」

泰子は頬杖をついて正面から中也を見た。

「そりゃそうだが…」

視線を逸らし、中也は煙草を灰皿に置くとビールを飲んだ。ぬるくて苦い。

まさかそう返されるとは思っていなかった。

なにせ、もう一緒に住んでいるのだ。

今更、断るとはどういう了見なんだろう。

「向こうの方が女優の仕事だって沢山あるだろう?」

とりあえず、そんなふうに言ってみる。

泰子は砂糖をスプーンでかき混ぜながら笑った。

「ふふ。まるで芝居のことは何でも知ってるような言い方ね。じゃあ中也さんが役をくれでもするの?」

「いや…そういうアレじゃないが…」

再び中也は口ごもった。

「行ってもいいけど、ちゃんと誘ってくれなきゃ嫌よ」

中也は窓の外を見ながら、何と答えたものか考えていた。

薄々気づいてはいたが、面倒な女だ。

呼べば来る女もつまらないが、こう猿のように噛み付いてこられるのも閉口だ。

ではなぜ一緒にいるのか。

離れられないのだ、その面倒くささゆえに。

この不条理は詩だなと思った。

「だいたい、中也さんは東京行ってどうするのよ。学校もあるし、詩ならここでも書けるじゃない」

「ここにいつまでいたって仕方ない。君だって表現の世界に身を置いているならわかるだろ?ここでどんな詩を書いたって田舎者の寝言にしか思われん」

中也は苛立ったように早口で言った。

実際、苛立っていた。

京都で悠長に学生なんかやっているうちに、ライバルはどんどん東京に出て行っている気がした。

京都にいるというだけで、無能な奴らに先を越されるのは我慢ならなかった。

「貧乏ゆすりはやめてよ。お酒ばっかり飲んで、女の人のとこにも遊びに行って、学校も詩も全然じゃない」

「うるさいな。なにが「撮影でおくれちゃった」だ。いっぱしに女優を気取りやがって。そっちこそ分を知れ」

中也の言葉には取り合わず、「身体に悪いわよ」そう言うと泰子はスッと手を伸ばして中也がくわえた煙草を引き抜いた。

「よくこんなもの、吸えるわね」

一口吸って、顔をしかめる。

「放っておけ」

「ねぇ知ってる?わたしが撮影所でなんて言われてるか」

泰子は指でつまんだ煙草の先端を中也に向け、ゆらゆら揺らした。

「『売れない文士の二号さん』よ」

「……」

「でもわたしはね、恥ずかしくないわ。むしろ恥に思うべきは、あなたよ」

中也は舌打ちをした。

「くだらねぇ」

「そう、じゃあ証明してよ。あなたがその連中よりくだらなくないこと」

「東京で見せるさ」

「だからついて来いって?もしかして、一緒に暮らしてるからってわたしのこと、もうすっかり自分の女のつもり?」

泰子は少し笑っている。

こちらを試しているのか。

しかし、泰子といることは長い一編の詩なのだ。

詩と思えば自然と答えも浮かぶ。

中也は泰子を見返した。

「君の方だろ?君が、すっかりもう俺の女のつもりでいるんだろ?」

しばらく2人は至近距離で見つめ合っていたが、泰子が笑い声をあげた。

「それは考えたことなかったわ。でもそうかもしれないわね」

「東京に行ったら大学予科を受けるよ。詩だって書く」

「そう。じゃ、わたしが養ってあげるわ」

「そりゃ心強いね」

その答えと裏腹に、中也はすでにこれからの泰子との生活に不穏なものを感じていた。

勝気なこの女との生活が穏やかなはずがない。

しかしそれでも俺はこの女をそばに置いておくのだ。

破綻を予感しつつ、平気な顔をして進むからこそ、実際破綻した時に振り返った道が詩になる。

この女は詩をおびきよせ、完成させる餌なのだ。

午後の撮影があるからと立ち上がった泰子の手を掴むと、店から連れ出した。

今すぐ泰子を抱いて、真実、この女が詩の巫女たるかを確かめたかった。

店の外で肩を抱くと泰子は指で弄んでいた煙草を再び口にくわえ、目を細めた。

「なんだ、吸ったことあるのかよ?」

そう聞く中也に泰子は答えた。

「忘れたの?わたしは女優よ」

--------------------------------------

1925年、中也と泰子は新宿中野で暮らし始めた。

中也18歳、泰子21歳の春だった。

しかしその生活は中也が予期したように、平穏とはいかなかった。

窓から射す日差しと水の音で中也は目を覚ました。

枕元の時計は昼前を指している。

寝室の襖を開けると、流しで泰子が手を洗っている。

中也はその様子をしばらく眺めていたが、声を掛けた。

「おい、いい加減にしとけよ。水道代だってバカにならねぇ」

「でも、気になるのよ」

水音に負けないようにか、泰子が怒鳴るように言い返す。

「そうは言ってもな…」

中也は呟くように言うと、頭を掻いた。

伸ばしっぱなしの髪が寝起きで鳥の巣のようになっていた。

泰子に潔癖症のきらいが出てきたのは、東京に出てきてすぐだった。当初は環境が変わったせいかもと思ったが、1ヶ月経って治るどころかひどくなっている。

人が触ったところを素手で触ってしまうと執拗に手を洗わないではいられないようだった。

それにくわえ、生来の勝気がさらに増し、ほとんど癇癪持ちのようになっていた。

何を言っても機嫌を損ねるだけだし、寝起きで口論も勘弁したいので、中也はそれ以上、言い返すのをやめた。

大学予科を目指して上京したものの、早稲田大学の予科を書類不備で落ちた中也は目下、「詩人生活」を楽しんでいた。

大学予科は来年入ればいい。

東京に来たからには新しいものを取り入れ、自分の詩を進化させる必要がある。

ダダも良いが、サロメなど西洋の古典を暗喩的に使い、もっと抽象性を高められないか。中国の漢詩を元に、リズムを作っても面白いかもしれない。

そういえば、ひと足先に上京していた富永が、会わせたい奴がいると言っていた。

東京帝国大の1年で、文学をやるらしいが、ただのインテリなら酒で酔わして引っぱたいてやろう。

などと思案してるところに泰子の声がした。

「昼前に起きてきて良い身分ね。ダラダラしないでよ」

「ダラダラなんてしてないさ。俺はね、夜中じゅう、歩いて詩を練ってるんだよ。夕餉を食ったら高鼾のお前とは違う」

「冗談じゃないわ。こっちはね、昼間働いてるのよ。わたしがカフェで働かなきゃここの家賃も払えないのよ」

中也は衣紋掛けから中折れ帽を掴むと、乱れた髪を押さえるように深く被った。

「出てくるよ」

言い争っても無駄だ。

予科に落ちた自分が悪い、働かないのが悪い。

泰子の理屈じゃそう言うことになる。

泰子の理屈は世間の理屈だ。

ただ、ひとたび世間の理屈に従えばそこにはもう、びょうびょうたる世間の山並みが広がるばかりで、永遠に詩には辿り着かない。

詩は現実から半歩それたあわいに潜む異形の言葉だ。

外に出て、泰子のことを考える。

京都にいた頃は矢絣やバラや椿の華やかな着物を着ていたが、最近は地味な海老茶の小紋などを着ている。

「生活か…」そう呟いたら、続く言葉がふと浮かんだ。

「生活の、トタンは春に食われつつ、手になすもののなにごともなし…」

上京する際、泰子を詩の巫女と思ったが、現実は彼女を『生活』の犠牲にしているだけだ。その残酷を、他人事のように中也は思った。自身のエゴイズムを自覚して、肯定できなければ膨らみ続ける現実に槍を刺す言葉は紡げない。

とはいえ、遊興費は必要だ。

中也は着物の懐から札束を取り出すと、手のひらでピシャリと叩いて笑った。

母からの仕送りは、泰子には渡さず全て自分で使っていた。

--------------------------------------

富永の下宿に行くと、くだんの紹介したい男というのが正座で鎮座していた。

白のワイシャツのボタンをきっちり襟元まで留め、「小林秀雄です」としゃちほこばって挨拶する相手に、中也は鷹揚に片手を挙げた。

「中原中也だ。君、帝大の1年だってな。たいしたもんだ」

謙遜する小林に、中也は畳み掛けた。

「いや、秀才に違いない。そこでどうだ、来年、俺の代わりに帝大をもう一回受けてくれないか?君なら間違いない。なんせ一回受かってるんだから」

そう言って中也は同じく富永の部屋にいた、正岡忠三郎をジロリと並んだ。

今年、中也は正岡に早稲田の替え玉受験を依頼して、失敗していた。

「またバカなこと言ってら。少しは懲りろよ」

正岡が呆れたように言う。

「バカとはなんだ、役立たず。コレは俺の詩生活のために必要なことなんだよ。なんせ大学に入らないと仕送りが止まる。だがあいにく俺には勉強をする余裕がない。そこでこの秀才くんの出番だ」

そう言って肩を叩こうとした中也の腕を小林は表情ひとつ変えず払った。

「へぇ…」

不意を突かれて、思わずそんな声が出た。

「中也さんの詩才は素晴らしいと、富永さんから聞いています。僕もお会いするのを楽しみにしていました。が、少々期待はずれでした」

「何がさ」

中也は小林の前にどっかりあぐらを書いて座った。

「詩才がありながら、詩に生き、死ぬる覚悟もなく、生活の保険をかける小狡賢さ。かつ、その保険に人を使おうと言う卑怯さ。その2つです」

中也はしばらく小林をじっと見た。

「ご高説だな。そこで1つ教えて欲しいんだが、帝大生ってのは、初対面で人の生き方を云々する無礼者ばかりか?」

「さぁ。そんなこともないでしょう。私からも1つ聞かせてください。詩人というのは、人の期待を込めた忠告に気づきもしない愚鈍の集まりですか?」

小林は澄まして答えた。

中也は鼻を鳴らすと、富永に声を掛けた。

「で、紹介したいのってのはどこよ?まさか目の前の唐変木じゃあるまい」

「彼は、フランス語に堪能で、ランボーの詩なんかも読んでるんだ。いずれ、文学論や小説も書きたいと言ってる。君だって教わるところは多いはずだ」

富永が取りなすように言う。

「ランボーね」

実は中也もフランス語に興味はあった。

タダイズムの祖と呼ばれるのが、フランスの詩人、ランボーだったからだ。

「興味ありますか?」

小林から聞かれて中也は頷いた。

「あぁ、ダダイズムが好きで、そういう詩を書いてる」

「富永さんからいくつか拝見しました。中也さんの詩はダダイズムの中に日本的な情緒を含む孤独がある」

そう言われて、悪い気はしなかった。

中也自身、単なるダダイズムから脱却しようともがいているところだったからだ。

「小林君はフランス語はできるのか?」

「習い始めですが、多少なら。いつか、ランボーの詩集を翻訳したいと考えています。そうすれば日本の詩はもっと豊かなものになる」

豊かになる、小林のその言葉に中也は虚をつかれた気がした。今まで、自分の詩のみ、認められることを考えてきた。他など知らない。認められないなら、キリで穴を開けても、自分一人の詩のみ、ねじ込む、その意気だった。

しかし、受け皿もないのに穴を開けてもこぼれ落ちるだけだ。畢竟、認められるとは切磋琢磨と不可分だ。芸術の世界に一人勝ちはあり得ない。

なのに自分一人通れる穴を作ろうとはなんとひ弱で頭でっかちな考えだったろう。

ダダならダダ、抽象なら抽象、受け皿を作ってそこで争い生き残る、だからこそその詩は光るのだ、逞しいのだ。

小林というこの男は、その舞台を作るために人肌脱ごうとしている。詩人でもないのに。それこそ、本当の「意気」に思えた。

「おい、蕎麦でも食べに行こう!富永、おごれ!小林くん、君も来い!俺はなんだか今、君と大いに語りたいんだ」

あっけに取られる富永や小林をせき立て、中也は通りへ出た。

--------------------------------------

中也と暮らすアパートの塀に沿って、コスモスが咲いていた。東京で暮らし始めて5ヶ月ほど経つが気分が優れない。

潔癖症は酷くなるばかりだし、中也がほとんど家にいないのも不満だ。

今日も昨日の夜中に出て行ったきり、もうじき昼になろうというのに戻らない。

これではなぜ一緒に暮らしているのかわからない。

あの人は、わたしを飼い殺しにしたいのか。

いや、問題は中也ではない。

わたし自身がどうしたいかだ。

東京で映画会社に入ってまた女優を目指そう、そう思うが、心も体も思うように動かない。

そう思いながら、泰子は何とはなしに2階の窓からコスモスを眺めていた。

そこへ、紺地の銘仙を着た男性が歩いてきて、こちらを見上げた。

「や、どうも」

男は泰子を見ると軽く頭を下げた。

「あら、小林さん。中也は今出てるんですよ」

中也に紹介され、小林とは何度か言葉を交わしたことがあった。

「そうじゃないかと思って、あえて午前中に来たんですよ」

その意味を考えるように、泰子は小林を見つめた。

小林も泰子を見上げている。

細面で薄い唇に切れ長の細い目は神経質そうな印象と同時に、落ち着きをたたえている。丸顔で幼さの残る中也とは対照的だ。

「そうですか、何もお構いできませんが、それで良かったらお上がりください」

そう言って泰子は胸元を軽く抑えた。

今日は用事もないからと、鼠色の絣を着ていたが、何となくそれが惜しく思えた。

出されたお茶を一口飲むと、小林は部屋を軽く見回した。

「泰子さんは女優を目指されてるんですよね?」

「はぁ。でも最近はちょっとお休みしてるんです」

小林は軽く頷くとそのまま黙った。

静かな人だな、そう思った。

中也といつも丁々発止を繰り広げているからか、沈黙が気まずくもあり、新鮮でもあった。

泰子は自分もお茶を一口飲んでから尋ねた。

「今日はどんなご用でしたか?」

「いや少し、貴女と話したくてね」

しかし、そう言ったきり小林は何も喋らない。

柱の時計の鐘が鳴り、一層、沈黙が深くなった気がした。

「来月、大島へ旅行に行くんです」

そう言って小林はまた言葉を切った。

この人は、いつもこうしてゆっくり話すのだろうか。

それとも、わたしの前だからそうなのだろうか。

そんなことを思いながら、泰子は小林の銘仙の合わせあたりを見つめていた。

「それで、貴女にも一緒来て欲しいんです」

泰子は視線をあげ、小林を見た。

「どういう意味でしょうか?」

「そのままです」

上京前、中也からも同じことを言われたなと思った。

一緒に来て欲しい。なんと無責任な言葉だろう。

そんな言葉に浮かされて、ほいほい腰を上げる女は馬鹿だ。かといって、誘われもせず、石のように腰を据えて過ごすのも女に生まれた甲斐がない。

「困りましたね」

「中也くんは、もういいでしょう」

小林は突然言った。

「中也くんはもう、貴女がいなくても詩が書ける。彼は自分の詩を、自家醸造する術を身につけつつある」

泰子は黙って小林の話を聞いていた。

「でも私には貴女が必要だ。貴女にそばにいて話を聞いてほしいと思うし、話を聞きたいと思う。私と貴女は似ている」

泰子はふっと息を吐いた。

「お話はわかりました。少し、考えさせてください」

小林は頷くと続けた。

「大学に、芝居に詳しい者もいます。僕なら貴女の夢も応援できる。中也くんの中には蛇がいます。彼は自分の詩以外、信じていない」

「わかります。でも、その毒牙に噛まれてなお、本望と思う女もいるんですよ」

泰子は手を伸ばして、小林の襟元に付いた毛くずを摘むと言った。

「今日のところは、お帰りください」

--------------------------------------

居間の窓際に置いた文机の前に座りながら、中也は泰子が落ち着かないのを感じていた。

立ったり座ったりせわしない。

初めはまたいつもの神経症かと思ったが、そうでもないらしい。窓の向こうでは、しとしと雨が降っている。

「何か用でもあるのか?」

中也は背後の泰子に声を掛けた。

「そんなじゃありませんけど。今日はお出にならないんですか?」

「なんだ、俺が居ると都合が悪いみたいじゃないか」

中也は詩作の途中でペンを放ると、泰子の方へ向き直った。泰子とこう、昼間に向き合うのは数ヶ月ぶりに思えた。

「そう突っかからないでくださいよ。そういえば富永さんの具合はどうなんです?」

「あぁ…」

そう言って中也は言葉を濁した。

少し前に喀血した富永は結核で入院していたが、どうもあまり良くなさそうであった。

富永はもともと画家志望ではあったが、文才もあった。

6歳上だが威張ることもなく、穏やかな性格で、中也にとって良き話し相手であった。

何より、中学生の身でありながら、彼のおかげで京都では大学生の文学仲間と知り合えた。そのことが、自分の詩を変容させたのは間違いない。そのことに感謝していた。

「つまらんことだ」

しかし出てきたのはそんな投げやりな言葉だった。

富永はまだ24だ。それで逝くとしたら何ともつまらない。何のために生まれてきたのか、馬鹿め。むしろ、そう罵りたかった。

「この前、お見舞いに行かれたんですってね」

「あぁ、小林がな、行けとうるさいから」

「そういえば泰子、お前、この前小林と会ったんだって?」

「えぇ。大島へ行かれるそうです」

泰子はようやく落ち着いて腰をおろし、針仕事を始めた。

「へぇ」

中也には初耳であった。

「それで、それだけか?」

わざわざ泰子に会って、それだけ伝えたのだろうか?

いつも会っている自分には告げず。

どうも腑に落ちなかった。

「気になりますか?」

笑うように泰子が言う。

柱の時が、一度低く鳴り、13時を告げた。

「中也さん、朝から何も召し上がってないので、お腹空いたでしょう?買い物に出てきますね」

そう言うと、泰子は突如立ち上がるとパタパタと外へ出て行った。

傘も持たないようであった。

中也は文机へ向き直るとペンを持ち直した。

このあいだ、小林から同人誌『山繭』への寄稿を頼まれたのだった。

しばらく中也は詩作に没頭した。

表の扉が開く音がして、置き時計を見ると一刻ほど経っていた。

部屋に入ってきた泰子は、ひさし髪の鬢から雫が垂れるほどずぶ濡れだった。

その姿を見て中也は一瞬言葉を失い、次の瞬間ある考えが浮かんだ。

「お前…もしかして、小林か?」

「中也さん、わたしがいなくてももう詩は作れますか?」

そう言う声は震えていて、泣いているようだった

それが不憫で抱きしめかけて、中也はふと気づいた。

泰子をこんなにも空っぽにしてしまったのは自分だ。

伸ばした腕を下ろすと中也は自分の兵児帯を解くと泰子の頭へ載せた。

「風邪ひくぞ」

そう言って、再び机に向き直った。

永訣の秋か、そう思った。

--------------------------------------

或雨の降る日に

狐が山を降つた

さて私の仕事は

骨を烏に与へない事でもない

アテネ・フランセでのフランス語講義が始まる教室で、中也は高橋新吉の詩集を机に立てて読み、ほくそ笑んでいた。

まるで去年の俺じゃないかと、泰子が小林の元へ去り、富永太郎が亡くなった秋を思い返していた。

泰子と別れた翌年、中也は日大予科に受かったが、ほとんど通わず、このアテネ・フランセでフランス語を学ぶことにしたのだった。

「高橋新吉か。僕はあまり読まないが、そんなに良いか?」

前の席に座りながら小林が尋ねてくる。

恋人を取られた形にはなったが、小林との親交は続いていた。

「まぁな。それよか、泰子とは上手くやってるのか?返品不可で願うよ」

中也が茶化すように言う。

未練がないと言えば嘘になるが、小林に対してわだかまりはなかった。どのみち、小林の家へ行けば自然、泰子とも会うのだ。

「どうもなかなか難しいね」

ポーカーフェイスの小林が珍しく頭を掻く。

困っている時の癖だ。

中也はわかる気がした。

彼も泰子の神経症に悩んでいるのだろう。

どうも、泰子の病気は小林を束縛する方向へ向いているらしい。

「『山繭』に出したやつを読んだよ」

小林は話題を変えるように言った。

中也は『山繭』に亡くなった富永への詩を寄せていた。

「そうか」

いつもなら自分の詩の評価をすぐと確認するところだが、今回はそんな気にならなかった。

出してから、後悔すらしていた。

詩にしたところで、彼は戻らないし、彼の死に何か意味が与えられることもない。

死はそれが誰のものであっても平等で冷酷な漆黒だ。

それを詩にすることは、その黒にいたずらに色をつけるようなもの。それはただの自慰でないか。

時間が経つにつれ、そんな気がしていた。

「良い詩だったよ。あの詩には人の営みがあった」

その言葉を聞いて初めて、中也は自分が富永が亡くなったことに傷つき、悲しんでいるのだと気づいた。

翌年、高橋新吉と対面を果たした中也は、自らも詩集を出すことを考えだした。

そのための詩を書き溜めていた時、郷里の父が亡くなったと連絡があった。

父、謙助は中也の文学活動に反対していたが、晩年病床で中也の詩を読み、涙を流すこともあったと母フクから聞いていた。

しかし、葬儀には出るなと言ってきたのは他ならぬそのフクであった。

「タイメントイフモノガアル(対面というものがある)」

フクからの電報にはそうあった。

20歳にもなって、定職にも就かない長男が郷里に戻っては恥ずかしいということだった。

たしかに、本の一冊も出していない詩人など、職業と呼べないだろう。

父の葬儀の晩、中也は馴染みの居酒屋に泰子を呼び出した。

呼び出した時にはもう相当酔っていた。

そして、泰子が来るなり絡んだ。

「俺はな、俺は、参加するなとさ。ろくでなしだから。ハハっ!ろくでなしだからな、こうやって飲んで酔っ払っても良いんだよ、バーロー」

泰子が何も言わないと、さらに言い募った。

「おい、聞いてんのか、聞いてんのかって聞いてんだよ!」

「聞いてるわよ」

「「聞いてるわよ」だと。バカ!「聞いています」と言え!この俺がな、この詩人様の俺がだな…俺が…馬鹿野郎。馬鹿野郎…」

中也は日本酒の入ったグラスを振り上げ、散々喚き散らすと、突っ伏してしまった。

「しょうがない人」

泰子は自分のグラスを空けると、中也の分も払って席を立った。

「悔しいのはね、わたしだって同じなのよ」

店を出る瞬間、呟いた言葉はもちろん、中也に届くはずはなかった。

--------------------------------------

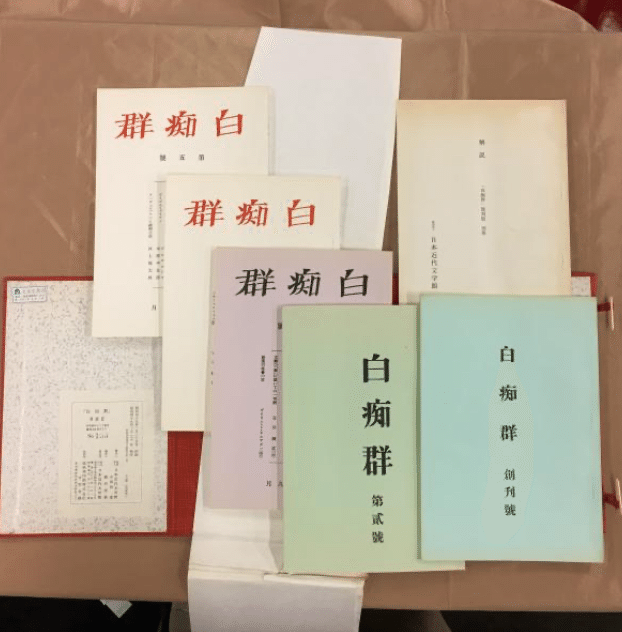

1929年、22歳になった中也は同人誌『白痴群』を発行した。

詩集発行への足がかりにするつもりだった。

メンバーには富永太郎の弟、富永次郎や河上徹太郎、大岡昇平らが集まった。

しかし、原稿の集まりは良くなかった。

第5号が出た打ち上げの席で、中也は富永次郎に絡んだ。

「なんだ、あんな腑抜けたものを書きやがって。兄貴はもちっとマシだったぞ」

「兄のことは言わんでください」

「生意気を言うな!だいたい本来お前なぞ、載せられん雑誌だ。温情で載せてやってることを忘れるな!」

「何の温情ですか」

それまで中也の言葉を煙たそうにかわしていた次郎が、やおら立ち上がった。

「この際、はっきりさせてもらいますがね、兄はあんたに何の感謝も恩も感じてなかった、ただただ迷惑なだけだった。勘違いせんとください!」

「何だと!」

中也も立ち上がる。

「勝手な物語を作らんといてくださいと言ってるんです。死んだ後に詩なんて作って神妙にされても何ともなりません。そんなら、兄から借りた金、まとめて全部、今返してください」

「ほざけ。死んだ方が悪い」

流石に言いすぎたと思ったが、もう遅い。

次郎が掴みかかろうとするところへ、大岡が止めに入った。

「もう良いでしょう」

大岡は2人を座らせると、中也に言った。

「いずれ、『白痴群』はもはや死に体です」

中也は黙って席を立つと店を出た。

1月の風が何も巻かない首に切り込み、沁みた。

ふと見ると、古本屋の軒先のダンボルールに詩集らしき綴じ本が何冊か投げ込まれてあった。

『春と修羅』というタイトルに惹かれ、中也は手に取った。

作者は宮沢賢治とある。知らない名だと思いながら、中也は中をめくった。

結局、ダンボールの中の数冊を全て中也は買った。

日本の詩の蠕動は始まっている。

乗り遅れてはいけない。

この宮沢賢治という男もいずれ、詩の世界で名を成してくる。

その時俺は、何を書くのか。

こうしてはおられない。早く部屋に戻って書かねば。空を見上げると、星が瞬いていた。闇の中から、いくつもの星が生まれようとしている、新しい詩の。

--------------------------------------

そんなある日、ふいに泰子が赤子を抱いて訪ねてきた。

小林とは2年前に別れたと聞いたが、誰の子なのか。

「演出家の山川って人」

泰子は相手についてそれ以上、話そうとしなかった。

ただ、相手に子供を育てる気も、結婚する気もないことはわかった。それどころか、どうやら関係を持ったのも合意の上ではなかったようだった。

女優志望の女と演出家の男。それだけで何が起きたのか、何となく想像がつく。

中也が手を伸ばすと、泰子に抱かれていた赤子はキャッキャッと笑いながら、短い手を振った。

「抱いてみる?」

そう言われ、恐る恐る泰子から赤子を受け取ると、想像以上のズッシリした重みが腕に加わった。赤子は母親から離されたことに不安を覚えたか、辺りを見回していたが、泣くことはなかった。

「ゆあーん、ゆよーん、ゆやゆよん」

戯れに、前年発表した詩(※)の一部を言ってやると、赤子は声を立て、身を震わせて笑った。

(※1929年発表「サーカス」。中也の代表作の1つ)

言い終わるとジッとこちらを見るので、結局中也は何度もそれを繰り返すことになった。

「命ってすごいもんだな」

赤子を泰子へ返すと中也は言った。

その後、中也はその子の名付け親となり、茂樹と名付けたその子を父親代わりに可愛がった。

泰子が外出するときは、預かって面倒も見た。

「悪いわね」

そう言う泰子に、「古いよしみだ、気にするな」と答えた。

『白痴群』は6号で廃刊になったが、中也は引き続き詩集出版のための詩作を続けていた。

同時に、フラン語をさらに学ぶため、東京外語大へ入学していた。

小林の話を聞くうちに、自分でもランボーの詩を訳してみたくなったからだ。そのためには、もっとフランス語を学ぶ必要があった。

「二刀流ね」

泰子の言葉に中也は少し考えて言った。

「そんな立派なものじゃないさ。揺れてるのさ、どっちに行こうか、どっちにも行けず。サーカスのブランコだよ、ゆあーん、ゆよーん」

言いながら顎を突き出し、変な顔をする中也に泰子は吹き出した。笑いを収めると、泰子は言った。

「でも安心したわ。元気そうで」

それが、中也の弟の恰三(こうぞう)の死を指していることは中也にもわかった。

「あぁ、今度は葬儀にも立ち会えたしね」

泰子は少し身を引いて中也を見た。

この男は、こんなにもサッパリした男だったろうか。

「あなた、今いい顔してるわね」

「元からだろ」

そう言って今度は中也が笑った。

--------------------------------------

中也は部屋であぐらをかいていた。

手には初詩集『山羊の歌』の原稿が握られていた。

それを自分の太ももにピシャリ、ピシャリと打ちつける。

出版費用のカンパを知り合いに募ったが、協力してくれたのは10名程度だった。

これではとても出版できない。

郷里のフクにも協力を頼んだが、とても足りないだろう。

詩ができても、世に出せなければ意味がない。

歯がみする思いだった。

誰もが自分の才に嫉妬して、足を引っ張っているように思えた。

「お前に金を預けても、どうせ飲み代に消えるだけだからな、馬鹿らしい」

そう笑った大岡を、終生許さないと思った。

なんだったら、今から殴りに行ったっていい。

そう拳を固めているところへ、ノックの音がした。

小林と、泰子だった。

泰子は中也が出してやったビールを美味そうに一気飲みした。

「茂樹はどうした?」

中也の問いに泰子はふふっと笑って答えなかった。

「どうも今いい人がいるらしい。その彼に、預けているみたいだ」

小林が代わりに答える。

「やだ。中也さんには教えないでって言ったのに。妬くから」

「誰が妬くか!」

「まぁまぁ。ところで、話は聞いたよ、詩集のこと」

「あぁ。奴ら、ちっともわかっちゃいないんだ。平時、俺がいかな酒飲みといえ、詩とは別だろう?まさにこれは君が雑誌『改造』で言ってた、印象批判に他ならないと思わないか」

「読んでくれたのか」

「勿論だ。あの論文で一等に選ばれたんだろう?」

「いや、二等だ」

「そうか、どっちにしろ、たいしたものだ。なぁ小林、どうにかならんものか」

「カンパがダメなら直接出版社に持ち込んだらどうだ?」

「それもやったが断られた」

中也の言葉に小林は腕を組んで天を仰いだ。

男二人が黙ったところで、泰子は中也から原稿を受け取ると、朗読しはじめた。

「ひろごりて たいらかの空、

土手づたい きえてゆくかな

うつくしき さまざまの夢…」

中也と小林は、泰子が朗読するのを聞いていた。

人の口から発せられ、音になると自分の詩に新たな命が吹き込まれたように思えた。

しばらく朗読し、泰子は中也に原稿を返した。

「大丈夫よ。この原稿がある限り。いつか本になるわ」

なんとなく、泰子のその言葉で中也の詩集出版の話題は片がついた形となり、話は互いの近況へと移っていた。

「2人とも結婚はまだなの?」

泰子の言葉に小林が首を振る。

「中也さんは?」

中也にはその頃、故郷から縁談の話が来ていた。

それを言うか迷った。

「お前こそどうなんだ?」

「引く手あまたよ。中也さんも列の一番後ろに並ばせてあげても良くてよ」

少し酔ったのか、泰子が丸机に両肘をついて、中也を上目遣いに見る。

「お前、ちょっと飲み過ぎるぞ」

中也が呆れたように言う。

「あながち冗談でもないかもしれない。なんせ彼女は日本の『グレタ・ガルボ』に選ばれたんだから。乳飲子さえ抱えていなければ、今頃僕らの手が届かない銀幕スターだ」

小林にそう言われて、中也は泰子を改めて見た。

一緒に暮らした時から8年ほどが経っており、泰子もじきに30のはずだった。

しかし、共に暮らしていた時より、妖艶さは増して見えた。

そのことに気づくと、急に中也は気まずくなって泰子から目を逸らした。

いつか、自分は泰子のことを空っぽにしてしまったと思った。それはなんと思い上がった勘違いだったろう。

この8年の間に泰子は女としての強さと柔らかさを身につけていた。

「今じゃもう、誘っても無理かもな」

そう呟いた中也に、眠ったように見えた泰子がふと顔を上げると中也を見て言った。

「馬鹿ね」

--------------------------------------

その後、中也は遠縁にあたる女性と結婚し、『山羊の歌』も出版にこぎつけた。

同時期にランボーの詩集の翻訳も終え、好評を受けた。

詩人としても、翻訳者としてもこれからだった。

しかし、中也は初めての子を小児結核で亡くすと、そのショックから徐々に精神と体調に変調をきたしていった。

小林が編集責任者を務める『文學界』には「愛するものが死んだ時には、自殺しなけあなりません」という詩を寄せた。

そして、小林に第二詩集『在りし日の歌』の原稿を預けると、力尽きたように、その1ヶ月後に亡くなった。

享年、30歳。

死因は、結核からくる脳膜炎だった。

葬儀の日、泰子は中也の遺影を見つめながら手を合わせた。

(いつも勝手なんだから。馬鹿)

(終)

--------------------------------------

(あとがき)

ご無沙汰してます。

ふでねこです。

長い物語を読んでいただき、ありがとうございました。

少しでも、楽しんでいただけたなら幸いです。

感想などいただけると嬉しいです。

なお、中也、小林、泰子の三角関係については来年、『ゆきてかへらぬ』という映画になるようです。

興味を持った方は、そちらもチェックしてみてください。

https://www.yukitekaheranu.jp

この記事が参加している募集

これからも色んなアーティストの胸熱なドラマをお伝えしていきます。 サポートしていただいたお金は記事を書くための資料購入にあてさせていただきます。