サルバドール・ダリ〜王国の黙示録〜

1914年、スペイン、フィゲラス。

小雪舞う墓地に10歳のダリはいた。

目の前の墓石のナイフで切ったビスチョコのような弧を描く上辺にうっすら雪が積もっている。

母は雪を払うと、軽くダリの背中を押した。

促されるようにダリは墓石の前にしゃがんで小さく頭を下げた。

どれだけそうしていればいいかわからず、俯いてじっとしていたら、髪に雪が落ちて、脳天から冷たさが染みた。自分の生まれる9ヶ月前に亡くなったという兄。その兄と同じ名前をつけられた自分。今ここにしゃがんでいるのは自分か兄か。確かめたくて目を開けたら、墓石の表面に裸の少年が見えた。白い髪を逆立て、歯を剥き出しにし、目を吊り上げてこちらに何かを訴えている。

ギョッとして、目を逸らせずにいたら、少年の身体に黒い斑点が浮かんだ。斑点は見る間に増え、大きさを増し、身体中、穴だらけになった。少年は空を掴むように腕を伸ばしてもがきながら後ろ向きに倒れた。

思わず自分の身体を見ると、着ていた服は無く、裸だった。そして小さな斑点が浮かび出す。焦って母を見上げようとしたら、目の前でしゃがんでうつむく少年が視界に入った。墓石に入っているのは、自分だった。少年がゆっくり顔あげる。その顔には大きな穴が開いていた。

自分の叫び声で我に返った。足が震えて力が入らなかった。

母の手を掴んで立ち上がり、その足にしがみついて尋ねた。

「兄さんも、身体中、穴だらけになって死んだの?」

母は顔を顰めた。

「誰がそんなことを。悪い夢を見たのね」

悪夢なんかではない。

父から聞かされて、写真を見せられたのだ。

近所の少女、ネイルと遊んだ日だ。

「女は悪い病気を持つ。ネズミと同じだ。手を洗ったって落ちん。こんなふうになって死にたくなければ、ネイルとはもう遊ぶな」

そうして見せられたのがさっきの幻影だ。

身体中、穴のような出来物に覆われ、顔の形もわからなくなった裸の遺体。

それが梅毒患者のものだと知ったのは、ずっと後のこと。母も、そうなのか。母も、女だ。ネズミと同じ血が流れているのか。そう思い至り、バッと身体を離そうとした途端、ギュッと抱きしめられた。

「何に怯えてるの?わたしの可愛いサルバドール」

やめろ。

自分も兄のように死んでしまう。

穴だらけになって。

女は悪い病気を持つ。

父の声が頭にこだましていた。

髪を撫でようとする、母の手に思い切り噛み付いた。

母は小さく悲鳴をあげ、それでもダリを離さなかった。

母の手の甲から垂れた血が口の中に入った。

ダリはそれを飲み込むと、口を離した。

口の中に錆びた鉄の味が広がった。

母の血が自分の中に入った。悪い病気もきっと入っただろう。だとすれば自分は長く生きられまい。それでも何故か落ち着いた。母の血を飲んで初めて、兄の身代わりではない、サルバドール・ダリになれた気がした。

「母さん、初めまして」

母を見上げ、思わずそんな言葉が漏れた。

母は指を伸ばしてダリの胸に軽く触れた。

「わたしの血は、あなたの血よ」

今、心臓が動き始めた気がした。

----------------------------------------------------------------

母の愛情を受けても、ダリの女性と性への恐怖は和らぐことはなかった。たびたびヒステリーを起こし、幻影を見た。学校に入っても友達は出来ず、アパート屋上の洗濯小屋にこもって絵を描いた。ペットのコウモリだけが友達だった。

洗濯小屋から家々の向こうに沈まんとする大きな夕日を眺めながら思った。人は夜が来るたび死ぬのではないか。

朝起きるのは棺桶から命からがら、抜け出すのと同じだ。

いつか雪の日、母に押された胸を、確かめるように抑えるのが癖になっていた。知らぬ間に、心臓が止まっている気がして怖かった。心臓が止まっているのに動き続ける屍。髪が抜け、頭皮が剥がれ、肉が溶け落ち、髑髏となった自分が夕日に照らされ立っていた。思わず後退り、その拍子にコウモリのケージが倒れた。髑髏はダリに背を向けるとカシャカシャ乾いた音を立てて小屋から出て行った。そのお供のように、コウモリが小屋から飛び立った。

明くる日、小屋の近くで蟻が群がるコウモリの死骸を見つけた。死神はこんなにも近くにいる。コウモリに群がる蟻の1匹が、頭を回してその複眼で、自分を睨んでいる気がした。

描くことだけが、生きるための抵抗だった。

上手い下手ではない、身体に群がる見えない蟻を振り払うようにダリは描き続けた。

----------------------------------------------------------------

17歳の時、母を癌で失った。

自分を包んでくれる後ろ盾がなくなった。

自分はいつだって崖の突端に立っている。

誰かに押されれば落ちるだけだ。

それでも後ろで母が守ってくれる、手を広げ、聖母のように。そう思っていた。だがそれももうない。

ならば崖の突端から一歩、踏み出すか。

ダリにとって世間は墓場の亡霊より恐ろしかった。

身ぐるみ剥がされ、生きながらにして殺される気がした。

それでも守ってくれる人はもういない。

ここで風に吹かれて立っていたら、別の誰かが助けてくれるか。そんなわけもない。ダリはよろよろ歩き出した。

1922年、母の死の翌年、ダリはマドリードの王立サン・フェルナンド美術アカデミーに入学した。

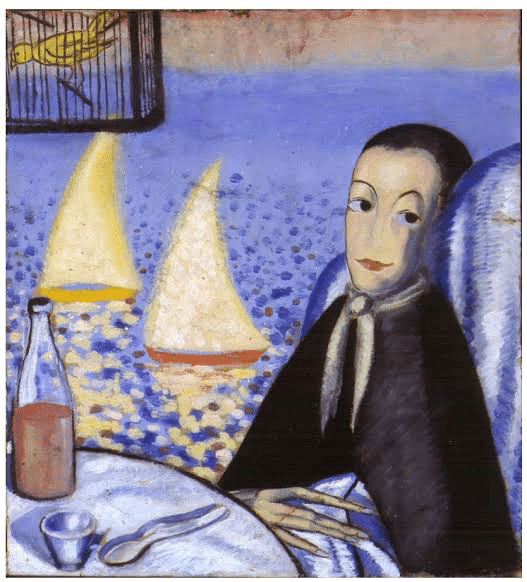

それでも描く絵は失った"聖母"を求めるナイーブなものだった。ピカソには褒められたが、憂鬱だった。

窓辺に佇む妹を描き、母の代わりを求めたが、妹は自分に興味がなかった。

世間どころではない、身内さえ冷たい。

優しかった母がただただ恋しかった。

ゆりかごのような子宮に戻りたかった。

現実と悪夢を行きつ、戻りつしながら、ダリは絵画を学び、卒業するとパリへ渡った。

誰も守ってはくれない、誰にも愛されない。

ならば絵の中に王国を築く。ダリの国だ。

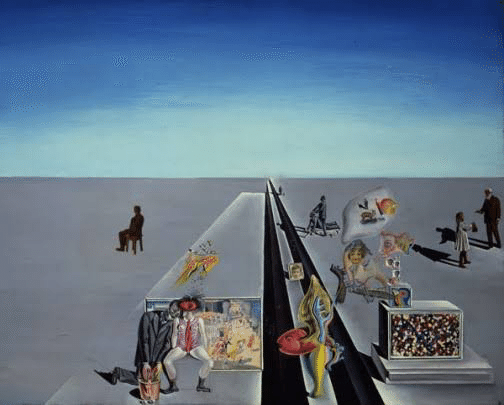

23歳のダリはパリでピカソと出会い、ルイ・アラゴン、アンドレ・ブルトンらと交流し、シュルレアリスムの流れの中へ飛び込んでいった。

シュルレアリスムはダリにとってうってつけの技法だった。自分の現実を絵画に"翻訳"する必要がなかった。シュルレアリスムこそがダリのリアルだった。

幻想に現実を侵食され、悪夢と手を携え生きてきた。

これまでの日々を告白するようにダリは描き始めた。それでも最初は勝手が分からず、ぎこちなかった。

「上品ぶってる」

ある時、カフェでピカソに一刀両断され黙り込んだ。

ピカソは口調を和らげて言った。

「リラックスして描けばいい。寡黙なナイスガイと、皆もう少し話したいと思ってる。語るのが苦手なら、絵で見せてくれ」

ピカソに言われ、肩の力を抜こうと努めた。

誰かに見られると思えば身構える。

身構えれば絵が小さくなる。

何を見てきた?

何に怯え、何に失望してきた?

丸い夕日に飛び立つコウモリと、髑髏がぶつかる乾いた音が脳に響いた。

私の言葉を聞かせてくれだって?

そう言ったな?

きっと陰惨なことになる。その覚悟はできているのか?

ダリは軽く絵筆を握り直した。

ずっと世間に怯え、死に怯え、どちらにも行けず、黄泉と娑婆の狭間の無限地獄のような場所を彷徨ってきた。

そのリアルを、見せてやる。

自分に背を向ける聖母に縋り続けた優男が、己の存在を賭して、芸術で生きることを決めた瞬間だった。

----------------------------------------------------------------

1929年、夏。

カダケスの海岸に雷(いかずち)は突然落ちた。

その雷光は真夏の陽光より鋭く熱く、ダリを脳天から切り裂いた。

ガラという、閃光。

失ったはずの聖母は、知人の人妻の姿で再びダリの前に現れた。

詩人、ポール・エリュアールとはパリで知り合った。夏のバカンスに、ダリが滞在するカダケスを夫婦で訪ねてくれたのだ。

「描いてるか?」

ポールの問いかけに、ダリは首を振って答えた。

「飲んでるさ。こう暑くてはね」

ポールは笑って頷いた。

「しかし今や君はシュルレアリスム界話題のルーキーだ。君が次、どんな"現実"を見せてくれるか皆、やきもきしてる」

ダリは苦笑して海へ目をやった。

「それなら寝て夢でも見た方が早い」

「君の作品は、夢がモチーフになっているのか?」

「そういうのもあるが、実際、わからないんだ。なぁポール、俺は今、本当に起きてるか?」

ポールは笑ってダリの胸を拳で軽く突いた。

それでもダリはしたり顔で答えた。

「どうやらやっぱり眠っているようだ。じゃなきゃ君の後ろに見える美人の説明がつかない」

その言葉で、ポールに促されてガラが一歩前に出た。

何か言うかと思ったが、黙ってダリを見つめただけだった。ダリも黙って見つめ返した。どこかで会った気がした。夢の中だったか。何度も目の前にいるロシア女性に似た少女と会ってきた。水色と、白のストライプのシャツを着て、砂浜にしゃがんで貝を探す少女。ダリの視線に気づいて少女が振り返って立ち上がる。少女がいた場所には、半分砂に埋もれた死んだ兄の顔があった。

「どこかで、お会いしましたか?」

ダリの問いに、ガラは少し首を傾げただけだった。

しかしその夜、ガラはダリが泊まる漁師小屋を訪ねてきた。風の強い夜だった。ノックの音に木の扉を開けると、ガラが立っていた。風に激しく流され、靡く髪が、一瞬、ガラを鬼か何かに見せた。

「まだ怯えてるの?もういない人に」

ガラは後ろ手に扉を閉めると、背伸びして、ダリの頭を抱き寄せた。もういないとは何のことか。混乱した頭でダリは考えた。

「ポールのこと?」

ガラは吹き出すと、ダリから離れた。

「そんな人、元からいないでしょ?」

そうでしょ?試すようにダリを見ると、そっと口づけした。

古ぼけたソファは、ダリとガラが座ると軋んで沈んだ。

「海岸に捨てられてたのを直したんだ」

「最高ね」

何度か座り直して、身体が沈み込むたび、ガラは声を上げて笑った。

「ねぇサルバドール、あなた…今までどうやって生きてきたの?」

「さぁ…よく分からないんだ。17の時に母が死んで、そこからは白昼夢さ。さっき、君に会うまでは」

「奇遇ね。わたしもよ」

「ポールと結婚してるのに?」

「あら、シュルレアリスムって、案外保守派なのね」

ガラはダリの頬に手を伸ばした。

「何を見てきたの?話して」

ダリは幼い日、父から見せられた梅毒患者の写真と、それにまつわる幻影について話した。

「身体に穴!?」

「実際はただの出来物だったんだろう。でも当時はそう見えたんだ。穴が空いて、人の身体が崩れていくように」

「わたしに描いてよ」

「え?」

ガラはダリに向き直ると、シャツとスカートを脱ぎ、下着姿になった。

ダリはぞわっと鳥肌が立った。どこからか入り込んだ隙間風のように、突如冷たい恐怖に囚われた。

ダリにとって、服を纏わぬ女性は恐怖だった。

女の裸体はいつも精神の逃げ場を奪う。

水を湛えたような柔らかさと、張り詰めた肉の重みで。

世界から曖昧さを消してしまう。

意を決してその肉に触れ、明るいライトの下で踊るか、拒絶して暗闇で死ぬか、2択しかない。

ならば、これも絵画、虚構にしてしまえばいい。

ダリは部屋の隅のイーゼルからパレットを掴むと、黒の絵の具を指で掬って、ガラの右の脇腹に小さく円を描いた。

ふふっ。くすぐったい。

ガラが声を上げる。

穴は、少し弛んだガラの腹に描くと少しの恐怖もなく、むしろ滑稽だった。いつでも現実はダリのナイーブな幻を食ってしまう。少しの興醒めと安堵からダリはどんどん円を描いていった。ガラの腹や胸が黒い丸で埋まっていく。

ガラは両手で、円が描かれた自分の腹を撫でて絵の具を掬い取ると、ダリのシャツを捲り上げ、胸に擦りつけた。

その手を掴んで、ガラを抱き寄せると、慣れ親しんだ絵の具の匂いがした。それでここには死神などいないのだとようやく気づけた。ただ、滑稽な2匹の獣がいるだけ。

己を黄泉と娑婆の断崖を砂利を落としながら歩くマウンテンゴートのつもりでいたが、迂闊にも、ガラのぬくもりに安堵してしまった瞬間、都合の良い幻影も醒めた。自分は陳腐で脆弱な肉体を持ったただの男だ。そう認めた瞬間、ガラも聖母なんかではなく、組み伏せるべきただの女に変わっていた。

今まで一度も女性の前で反応したことがなかった下半身の熱を、ダリはガラに伝えた。

ガラは身を捩って笑った。

抱きしめて、背中に回した右手が、ガラの肩甲骨に触れた。そこにもう1つ円を描く。

「ねぇこれからどうするの?」

上目遣いで尋ねられて、実はわからないんだ、ダリは正直に答えた。

「ズボンの脱ぎ方も忘れちゃった?」

茶化されて、ダリは赤面してベルトに手をかけた。

それから夜はゆっくり穴へ落ちていった。

毛布から2匹のネズミのようにそっと顔を出し、朝の光に2人で顔を顰めた。

絵の具は互いの皮膚の上で乾いてひび割れていた。

「海に入って落としましょ」

ガラは下着のまま小屋を飛び出した。

慌ててシャツとズボンを履き、ダリも後へ続いた。

海岸に出ると、砂浜の向こうからポールが歩いてくるのが見えた。

一瞬、たじろいだが、ダリは平静を装ってガラの後ろを歩いていった。

「その腹はなんだい?」

ポールがガラに訊ねた。

「笑っちゃうでしょ?どっかの三文画家の仕業よ」

「そいつはいただけないな。僕のミューズが台無しだ。デッサンからやり直した方がいい」

そう言ってポールが腕で首を絞めてきた。

本気でない証に、顔がニヤついてる。

「今度、話を聞かせろよ」

ガラはこれまでもポールと結婚しながら、他に恋人を作っていた。時に、恋人と3人で暮らしていたこともある。それが成り立っていたのは、ポールとガラの間の信頼関係というより、人に盗られて興奮するという、ポールの性癖のせいだった。それに、ポールにもガラ以外の"ミューズ"がいた。

「いや、参ったね。あんなだとは」

ダリはまだ、"初めて"の余韻に浸っていた。

----------------------------------------------------------------

カダケスでの出会いから5年、逢瀬を重ね、ついに2人は結婚した。ダリ30歳、ガラ40歳の時だった。

ガラはダリを励まし、インスピレーションを与え、その才能を引き出していった。ガラに導かれるように作品を描き、ダリはシュルレアリスムの画家としての地位を固めていった。

しかし、ガラの戦略でもあったのだが、行き過ぎた過激なパフォーマンスはアンドレ・ブルトンら、重鎮の不興を買った。加えて、政治的思想でも衝突した。

スペインでこれ以上、ダリの作品が認められるのは難しいと判断したガラは、ダリを連れてアメリカへ渡った。

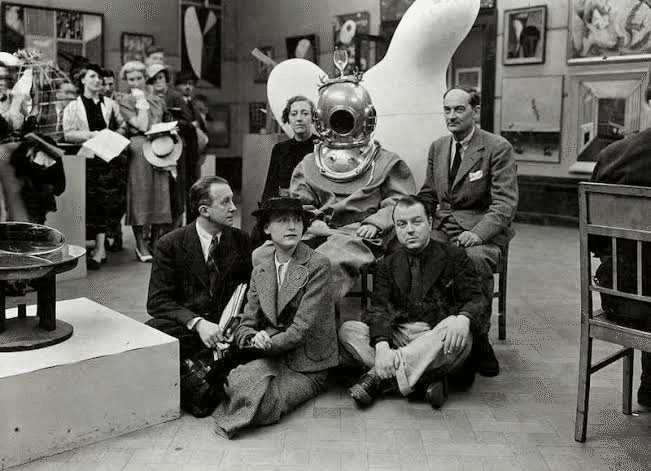

新天地アメリカでガラはダリを積極的に売り込み、NY近代美術館での個展も成功させた。アメリカではダリの奇抜な言動も唯一無二の個性として認知され、受け入れられた。

ナイーブで死と性に怯える青年画家は、ガラというミューズしにして優秀なプロデーサーを得て、画家サルバドール・ダリへと変貌を遂げた。

ある時は潜水服を着て会場へ現れ、ある時はフランスパンを帽子代わりに頭に乗せ、マスコミを賑わした。

当時珍しかった、商業デザインにも手を出し、チュッパチャプスの包装紙のデザインはいまだにダリがデザインしたものが使われている。

人気が出ればやっかみもされる。画家仲間から商業主義者の金の亡者と揶揄されれば、自ら棺桶に横たわり、身体の上にドル紙幣を降らせてみせた。

怖いものなどなかった。ガラがいてくれれば。

心の内を覗けば、いまだ、生まれたての仔牛のように、細い脚でぷるぷる震えながら用心深く、周囲を見渡すもう1人のダリがいた。そのダリを守り、隠し、奇抜で不敵という鎧を与え、世間と対峙させる術を教えたのがガラだった。

「もう1人のあなたを大切にして。創造の源は、あなたの中にいる"怖がりな坊や"よ」

ガラの言葉を力に、ダリは幼少期から自分を取り巻く死への恐れ、性へのコンプレックスを作品にしていった。

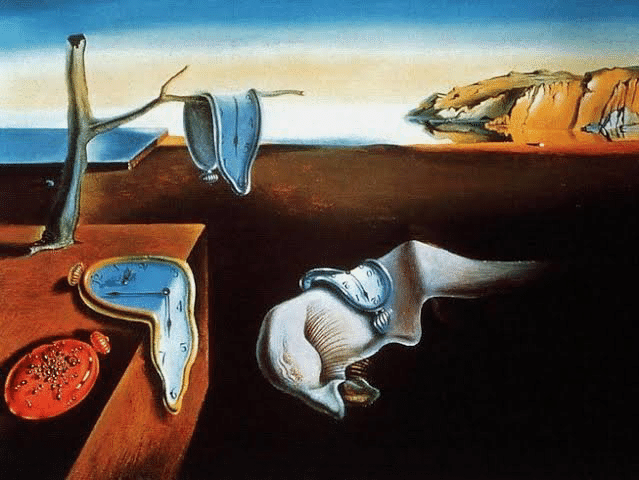

ある時、生まれ故郷の海岸を背景に、曲がった時計の絵を描いた。

20世紀絵画の歴史に残る傑作の誕生だったが、その絵を初めて見たガラは笑った。

「どうしちゃったのよ、この時計?」

「時計は硬いだろ?けど、この時計は柔らかいんだ。つまり、役立たずさ」

「何それ。猥談なの?」

「いや、実際、笑いごとじゃないんだ。僕は君以外、勃たないんだ。そのことでもう、人生が嫌になるくらい、悩んできた」

「そう、昨日の夜は全然、そんな風に見えなかったけど?オタクの息子さん」

ガラはすれ違いざま、ダリの股間を優しく膝で擦り上げた。

大丈夫なのだと思った。

ガラがいれば上手くやれる。新進気鋭の画家として自信を持って振る舞える。コンプレックスさえアートにして不敵に笑える。ガラが証明してくれる。あなたは劣ってなんかない。ガラが囁いてくれる。あなたは天才。世界を変える絵が描ける。その声だけ、信じればいい。

ダリは描きあげた曲がった時計の絵に、自分とガラの名を入れた。自分の絵はガラの絵だ。彼女がいるから描ける。

ダリは手に入った金は全てガラに渡した。彼女に預けておけば問題なかった。実際、ガラは入ってくる金を上手く使ってたびたびパーティーを開き、アート以外でも様々な業界で人脈を築き、ダリを紹介した。それがまた新たな仕事を生み、金が入った。

ある時、インタビュアーに問われた。

「サルバドールさん、あなたは充分有名になり、お金も稼いだ。これ以上、何のために描くのです?」

急に問われてたじろいだ。

何のため?そんなこと、いつからか考えなくなっていた。

ガラに言われるから、ガラに誘われ、促され、描いてきた。ふいに、夕日の差し込む洗濯小屋が浮かんだ。

あの部屋で、粗末な画用紙に拙い絵を描いていた。

何のため?明日、生きるためだ。あの頃は、夜、死神が首を落としに来るのを本気で恐れていた。朝、自分が蟻のたかる死骸になっている気がして、眠れなかった。睡眠不足の青白い顔をして、ひたすら描いた。描いている時だけ、正気でいられた。

今は誰のため、何のために描く?そんなこと、もう随分考えたことがなかった。ガラと会ったから。もう、考えなくていいのだと、その柔らかな手で手を握られた時、安堵したのだ。

振り返っても、今日はガラはいない。

ダリは俯いて息を吐いた。落ち着け。今、自分はサルバドール・ダリだ。水飴で固めた髭もピンと反っている。さぁ聞かせてくれ、ダリ、お前ならなんて答える?

「イマジネーションは常に湧き上がり、この身を凌駕していく。それに溺れないためには描き続けるしかないのだ。これは思うに、神の嫉妬だよ、私への」

言葉はムカデのように背後からそっと忍び寄り、口の中に入って自然と吐き出されるようだった。

----------------------------------------------------------------

ダリの画家として成功と共に、ガラの心はダリから離れていった。ガラはダリより若い芸術家の恋人を作り、ダリが渡す金は新しい恋人への貢ぎ物と変わった。

1948年にスペインに帰国し、ポルト・リガトに居を定めてからは、完全な別居生活となった。

ガラは40歳以上若い芸術家達をはべらせ、必要な金はダリから送らせた。

初め見た者を親と思う雛鳥のごとく、ダリはガラに従った。言われるままに100万ドルでも手渡した。金でガラの心が帰ってくるとは思わなかった。ただ、ダリにとってガラはたった1人のミューズだった。たとえガラが、もう自分の方を見なくとも。

いつかの妹の肖像のように、またミューズは後ろ姿になってしまった。

幼い頃、抱っこをせがんで母の足にまとわりついた。

あの頃から私は、抱き締められることに飢えている。

柔らかで温かな身体に。

ガラがいて、束の間、それが叶った。

その恍惚と幸せに比べれば、100万ドルなど安い。

その証拠にダリは1968年、ガラのためにプボル城をプレゼントした。しかしガラはダリに城へ勝手に来るのを禁じた。

「わたしが呼んだ時だけ来て。手紙を出すわ。それまではお預けよ」

好きでしょう?そういうの?耳元で囁かれ、ダリはガラが差し出した誓約書にサインした。

やはりガラは聖母だ。聖母には容易に近づけまい。だからこれが正しい在り方なのだ。

夜な夜な、城へ出入りする若い男を遠く眺めても、ダリの心はざわつかなかった。

この禁忌こそ、ガラが自分を正しく扱える男として私を選んだ証拠。他の男は光に群がる蛾だ。夜を舞い、明ければ冷たい地面に落ちている。ガラが私に嵌めた禁忌の手錠は私を守る。近づけないが故に私は永遠に光に焦がれ、落ちることもない。

ダリはポルト・リガトのアトリエで1人、神格化したガラを描き続けた。

男漁りの激しい年増、金で若い男を買っている、ダリはただの金蔓、そんな声が聞こえなかったわけじゃない。

ダリは見えぬ手錠を握るように手首を掴んだ。

皆、ミューズを見たことがないのだ。

だから表面だけ見て悪態をつく。

ならば見せてやる。そしてひれ伏すがいい、ガラという光の下に。

ダリは、ガラがフィゲラスの市議会と交渉を続け、許可を取った美術館の建設に着手した。もはや、ガラが建設を手伝うことはなかったが、それでも美術館を完成させたかった。ガラと、自分自身のために。ガラと共に描いた作品、全てを収めるのだ。

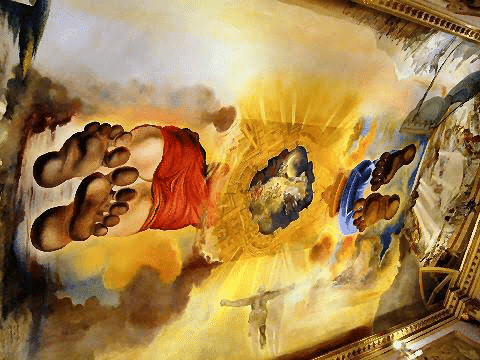

ダリは美術館の天井を自分とガラの姿のフラスコ画で飾るつもりだった。連日、梯子に登って作業を続けた。

その作業を見守っていたのはガラではなく、24歳のモデル、アマンダ・リアだった。アマンダとはガラが開いたパーティで出会った。アマンダは当時珍しかったミニスカートを履いていた。その姿にダリは目を奪われた。奇抜さとは弱さの裏返しだとダリは自分自身を通して知っている。ピンヒールで不安定に支えた折れそうに細い足を晒して立つアマンダに、自分と同じ危うさと鋭さ、どちらをも感じた。

「これって、公開オナニーみたいなもんじゃない」

天井を見上げてアマンダが怒鳴る。

「何だって!?」

ダリは聞こえない振りで聞き返す。

「だってそうじゃない。とっくに振られた女の絵ばっか飾って、おまけに天井に自分とその女の絵を描くなんて。ここに来る人達はどんな顔してコレを見ればいいわけ?」

「跪けばいい。天才サルバドールと、そのミューズ、ガラの足下にな」

「1人で言ってろ!」

下からの怒鳴り声にダリは含み笑いすると言った。

「ところで最近耳が悪くてな、さっき何と言った?公開なんだって?」

「変態!」

ダリは一休みするために梯子を降りた。足を踏み外さないよう、アマンダが手を差し伸べてくれる。若さは良い。太陽に咲く向日葵のようだ。そのエネルギーを受け、自分まで前向きになれる。

「実際、この美術館がどう見られようが構わないのだ。私がダリであった証なのだから」

アマンダは頷くと微笑んだ。

「片想いも辛いわね」

「片想いでない恋があるかね?」

ダリは髭を捻って笑ってみせた。

----------------------------------------------------------------

1974年、4年の歳月をかけ、美術館は完成した。

ダリはアマンダを連れてオープニングセレモニーに参加した。ガラは当時の恋人、ジェフ・フェンフォルトと一緒に現れた。

首元にファーのついた雪豹柄のコートを羽織り、ショートにした髪の襟足を外にハネあげている。

目深に被ったつば広帽とサングラスでその表情は窺い知れない。バッグをジェフに持たせて、サングラスのままヒールの音を響かせて館内を巡ると、ガラは一度も立ち止まることなく、出口に向かった。一言の感想もなかった。気圧されたように何も言えないダリに代わり、アマンダが声をかけた。

「奥の部屋も見て行ってください。美しいフラスコの天井画があるんです」

「結構。胃もたれするのよ、彼の絵って。もう十分だわ」

振り向きもしないガラにアマンダが気色ばんで言った。

「じゃあ何で来たんですか?一応夫婦だから義務ですか?だったら彼に失礼です。わたしも不愉快です」

「だから帰ろうとしてるんじゃない?引き留めたのは貴女よ?何を怒ってるの?生理かしら?」

ガラは振り向くとサングラスを外して微笑んだ。

「サルバドール、新しいお友達?」

「アマンダは…」

説明しかけたダリの言葉をガラは遮った。

「あぁ、やめて。別に彼女のことが知りたいわけじゃないの。ただ、貴方にもお友達がいて良かったなって思って。ちゃんと食べてる?ちょっと痩せたんじゃない?」

「毎晩君を思って寝られないからね」

「そう、わたしも別の理由で毎日寝不足よ」

そう言ってジェフの方を振り向いた。

「お互い大変ね。今日は招待してくれて、ありがとう」

「さっさと出てけ!」

アマンダはガラに怒鳴ると、ダリの方へ向き直って言った。

「サルバドール、何でこんな女を呼んだの!?せっかく造ったのに、台無しじゃない。この美術館は、あなたの魂なんでしょ!?この女は奪うばっかりで、あなたに何も与えない。言われっぱなしで悔しくないの!?わたしは、わたしは、悔しいわ。サルバドールがあんなに、あんなに一生懸命…」

声を詰まらせたアマンダの目には涙が浮かんでいた。

「アマンダ、この美術館は、私の魂ではない。私と、ガラの魂なのだ。だからガラがここに来て、初めて完成する。私とガラの間には、語り切れないストーリーがある」

「だから何だって言うの?あなたがどれだけ思ったってこのおばあさんはそんなことすっかり忘れて若い男にお熱なのよ?意味ないわ、そんなストーリー」

パンっ!と乾いた音がして、ダリがアマンダの頬を張った。

「それ以上、ガラを悪く言うな。君が出て行け」

アマンダは、頬を押さえたままダリを睨んだ。

こんな茶番はごめんだ。2人で好きにやればいい。今すぐここを立ち去りたいのに、悔しさと怒りで動けなかった。

「あら、女の子に手を挙げるなんて紳士じゃないわ」

ガラが近づいて、アマンダの頬に手を重ねた。

「大丈夫?」

「触らないで!」

ふっ、と笑うとガラはアマンダの耳もとに口を寄せた。

(わたしに何かあった時は、貴女がサルバドールを守って)

アマンダは驚いてガラを見た。

ガラはアマンダの肩に手をやると、ジェフに声をかけた。

「邪魔したわね。ジェフ、車を回して」

ガラが去った後、謝るダリにアマンダは笑って答えた。

「良かったわね、憧れの女性(ひと)に来てもらえて」

その口調に、嫌味も憎しみもないことに気づき、思わずダリはアマンダを見返した。

「何よ?」

今にも折れそうに思えた足が、逞しく見えて、思わず太ももに触れたら叩かれた。

「もう!変態!」

----------------------------------------------------------------

その後もダリの画家としての名声は上がり続け、絵画だけでなく、舞台演出や、映画制作などマルチに才能を発揮した。

75歳の時には、パリでも大回顧展が開かれた。

そのどれもに、ガラはさして興味を示さなかったが、もはやそのことはダリにとって大きな問題ではなかった。

自分はガラという聖母に殉職する使徒だ。

ガラがいるから描ける、ガラが私をダリにしてくれた。

私の絵画はガラと共にある。今も、いつも。

長年の功績が讃えられ、78歳の時、スペイン国王から大十字勲章を授与された。

授与式が終わり、家に戻るとダリはため息をついた。

勲章を外してテーブルに置く。

ソファに座ると、どっと疲れて目を閉じた。

こんなもの、貰ってどうなる、意味がない。

ガラもいないのに。

お祝いに来ていたアマンダが心配そうに声をかけた。

「紅茶でも淹れる?」

「あぁ、すまない」

「いいのよ。疲れたでしょ?わたしも苦手だな、ああいう儀式って」

アマンダはいい子だ。モデルとしては駆け出しだが、今に人気が出る。スタイルや見てくれではない。

子犬のように人懐っこく、誰の懐にでも入っていける。それでいて狼の気高さも持っている。

「ちょっと来てくれ」

キッチンでティーカップを用意しているアマンダを呼んだ。

「何よ。また鼻毛切ってくれとかだったら怒るわよ。自分でやりなさいって」

「くしゃみが止まらなくなるんだよ、なぜか、自分でやると」

「知らないわよ」

隣りに座ったアマンダをダリは何も言わず抱きしめた。

え?え?

アマンダは小さく声を上げたが、小鳥のようにじっとしていた。細い腕、身体もガラのような柔らかさや厚みがない。代わりに心臓の鼓動と、血が巡る熱が薄い皮膚の下から直に伝わってくる。アマンダの胸に耳をつけ、その響きに身を委ねると安心して、眠くなった。

もう、いつからか寝てない気がした。

ガラと出会ったあの日から。

先日、ガラが亡くなった。

これで、眠れるだろうか、私も。

「白髪、増えたわね。ねぇ、思い切って染めたら?」

アマンダがダリの髪を撫でながら言う。

「退廃も美なんだよ」

「へぇ。赤とかに染めたらいいのに。ランウェイで目立つわ」

「モデルか、それもいいね。老人の絵描きのモデルなんて前代未聞だろ?」

「杖ついて出なさいよ。わたしと手を繋いで歩くの。きっと盛り上がるわ」

「アマンダ、私を何だと思ってる?」

ダリは顔を上げるとたしなめるようにアマンダを睨んだ。

「何だっていいじゃない。人生は何かを成す場所じゃないわ、楽しむところよ」

「そうか、君のおかげで、充分楽しめてるさ…」

膝の上で寝てしまったダリにタオルケットをかけると、そっとアマンダは立ち上がった。

----------------------------------------------------------------

プボルの地下聖堂に埋葬されたガラの横に、ダリは自分の墓標も立てた。

そして、ガラが亡くなった翌年、

「人生の舵取りを失った」

として、筆を置いた。

いつだって、サルバドール・ダリの芸術はガラと共に。

言い続けたその言葉に、一片の偽りも誇張もなかったことを、身をもって証明してみせた。いや、証明する類のことではない。

ダリにとって

「ガラだけが現実だった」

のだから。

当然のことだった。

しかし晩年、ダリは自分の埋葬場所をプボルのガラの隣りから、自ら建てた美術館の地下へと変更した。

その真意は不明だが、最後の最後で現実のガラではなく、自ら描き、神格化したガラと、幸せだったガラとの日々で描いた作品に囲まれて眠ることを選んだのかもしれない。

サルバドール・ダリ。

享年、84歳。

自らの内面を唯一無二の表現で赤裸々に描き、それでいて人々の理解や共感を軽々飛び越えてみせた。

人に問われれば、ダリの作品はダリにさえ分からない、そう嘯いて、誰も辿り着けぬシュルレアリスムの荒野に遊んだ。自称した天才の2文字はついに根付かず、代わりに奇才と呼ばれる方が多かったが、それすら勲章だった。

----------------------------------------------------------------

埋葬場所の変更を伝えた頃、サンルームでチランジアの鉢植えに霧吹きをしているとアマンダに確かめられた。

「せっかく墓標も建てたのに、本当にいいの?」

ダリはニヤリと笑って答えた。

「良いのさ。ガラの隣りじゃ、墓参りのたびに君が嫉妬する」(終)

これからも色んなアーティストの胸熱なドラマをお伝えしていきます。 サポートしていただいたお金は記事を書くための資料購入にあてさせていただきます。