「100人で100人の夢を叶える」コミュニティーベースの研究センター『RINGS』とは

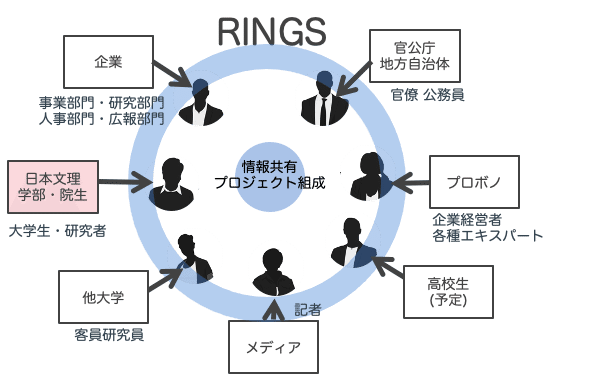

RINGS(次世代社会研究センター)は従来の研究センターとは異なるコンセプトの全く新しい研究センターです。「コミュニティベース」をコンセプトに、新しい大学のあり方を目指すために日本大学文理学部に設置されました。

オープンイノベーションなど組織の枠を超えた協力に注目が集まる今、名目だけの産官学連携や異分野融合から脱却し、一人ひとりが主体的に参画できるコミュニティベースの研究センターになるべく、RINGSは活動を続けています。

このnoteでは、RINGSのメンバーや、組織、現在の取り組みなどをみなさんにお伝えしていければと思います。

RINGSとは|従来の組織像の常識を塗り替える

RINGSは、多種多様な立場の個人や組織が参画するコミュニティーベースの研究教育機関で「100人で100人の夢を叶えるコミュニティ」をコンセプトにしています。

企業などの既存組織では、組織の目的達成のために個人が動くというトップダウン型の組織形態が採用されることが多くなっています。組織全体で、同じ目標を目指すことで、なにかしらの成果を目指すスタイルです。

一方で、RINGSでは、トップダウンではなく、ボトムアップ型の組織形態を取り入れ、一人ひとりが主体的に関わり、輝くことができる組織を目指しています。

RINGSでは「個人」がもっとも尊重され、一人ひとりが関心のある分野を共有しあっています。大学の枠を超えた多種多様な人々が集まることで、幅広い分野に興味を持った人が集まるほか、関心のある分野が重なれば、協力してなにかに取り組むこともできます。

そのため、個人を起点とし、他者との関係性を構築する中で、自律的に成長していける組織を目指しており、「単に100人で100人の夢を叶えるコミュニティではなく、100人で100人の夢を叶えることにより多彩な価値創造につながっていくコミュニティ」を実現するべく、取り組んでいます。

RINGSが目指す世界|ビジョン

なぜRINGSが必要なのか

現在、産官学連携を行う上で以下のような課題があります。

企業「社会実装と研究の3つのジレンマ」

企業が最先端の知見や技術を自社のビジネスに取り入れるために産官学連携によって研究者との協力関係を結ぶことは有効な手段です。しかし、以下の3つの課題が産官学連携による共同研究の障壁となっています。

①研究と社会実装は取り組みの重点や時間スケールが異なるため、限られた人的リソースで両立することが難しい点

②共同研究は参画する学生のモチベーションや能力によって成果が変わるため、企業から見て共同研究のリスクが高いものになってしまっている点

③企業が目的とする収益化に対し、大学教員の多くが無頓着であるため、お互いにとって理想的なアプローチを取ることが難しい

官庁「現場の温度感を探りにくい」

これまで、産官学連携は行政においても推進されてきました。しかし、大学や企業の各々が見据えている目的のすり合わせがうまくいかず、最善のアプローチが発見できないケースがあります。また、企業によるロビー活動の重要度が高く、ロビー活動が上手な組織ばかりが、官庁との連携を行えるという状態にも陥っています。

大学「教員の人的リソース不足の解消・学生教育の多彩化・キャリアの分断の解消」

多くの大学教員が教育と研究を両立させるために、時間配分に苦労しています。また、大学での教育が就職後に有用か否か不明確な場合も多く、そもそも高校、大学、就職のそれぞれのライフステージが完全に分離している場合も多い。

以上のような産官学連携の課題を解決するには、コミュニティーベースの研究センターを構築し、産官学の壁を取り払う必要があります。

課題を持っている現場と、解決策を持っている技術者・研究者が一つのコミュニティーとして組織を形成し、協力して課題解決するインセンティブを両者に作ることで解決の糸をつかむことができるかもしれません。

RINGSの多様な人材 |総勢120名以上が参画

2021年6月現在、RINGSにはセンター生として日本大学の大学院生や日本大学文理学部の学生を含む40名が所属しています。

また、RINGSには教職員、パートナー企業、プロボノ(各分野の専門家)を含む様々な領域、約80名の方が参画しています。プロボノを担うのは研究員だけではありません。行政を担う国家公務員や、エンジニア、メディアの編集長、などさまざまな立場のプロボノが在籍し、今後もさらに多くのプロボノが参画していく予定です。

プロボノ・・・

各分野の専門家が、職業上持っている知識やスキルを無償提供して社会貢献するボランティア活動全般

RINGSを支えるのは学生とプロボノだけではありません。RINGSはパートナー企業との連携も強化し、コミュニケーションを重ねながら多くのプロジェクトを発足させています。RINGSには2021年4月現在、以下の8団体とパートナーシップを締結しており、この枠組は今後もさらに拡大していく予定です。

・株式会社サイバーエージェント

・ソフトバンク株式会社

・TIS株式会社

・電気電子連合会

・株式会社ベネッセコーポレーション

・ロート製薬株式会社

・一般社団法人ELPIS NEXT

・豊田市

さらに、RINGSでは、官公庁や地方自治体、高校、メディアなどとも連携を強め、さらに豊かなコミュニティを形成するべく、組織を拡大しています。

RINGSの組織図|大学に閉じないオープンな組織

RINGSの組織は主に、サークル、プロジェクト、コミュニティに分類されています。

サークル

RINGSは、企業の部署のような存在で、現在は、PR、HR、内部情報共有、コミュニティ設計、高大連携、PMSの5つのサークルが設置されています。

PRサークルでは、RINGSの外の人に向けて、RINGSの魅力であったり、現在RINGSでどのようなことが行われているのかを発信していきます。

HRサークルでは、RINGSのセンター生第2期生を募集するためにどのような人にきてもらいたいのか、また、RINGSにはどんな人が足りていないのかを議論しています。また、既存のセンター生の育成であったり、RINGS全体を活性化させるための活動を行っています。

内部情報共有サークルでは、RINGSの現状を把握し、現在RINGSで行われていることを社内報のような形で毎週全体に共有するということを行おうとしています。

コミュニティ設計サークルでは、「RINGSがこのようになったらいいな」「理想のコミュニティってなんだろう」といったようなRINGSの理念や方針を決め、それをRINGS全体に普及させていこうとしています。

高大連携サークルでは、高校と大学同士の連携を促進していく一歩を作り上げていこうとしています。

PMSサークルでは、スムーズなプロジェクト運営のサポートをしたり、プロジェクトの情報共有を行なったりしています。

プロジェクト

プロジェクトをいくつか例として紹介させていただきます。

カーボンニュートラルプロジェクト

このプロジェクトは、カーボンニュートラルを進める以前に2050年の当事者となる20代~30代へカーボンニュートラルの取り組みの認知度や理解度を高め、この取り組みについて、もっと積極的に考えてもらいたいという思いがあります。この観点から、大学生にターゲットを絞り、カーボンニュートラルに関する取り組みや基礎知識を楽しく周知してもらうため、ゲームの作成を行おうと考えているプロジェクトです。

コミュニケーションツールプロジェクト

このプロジェクトは、コミュニケーションを促進したり、促進しやすいツールの作成を行っています。このプロジェクトで作成したツールをRINGS内で利用してもらい、そこで修正を行いながら、ゆくゆくは世界中の方に使ってもらえるSNSサービスに発展していくことを目指しています。

最後に

RINGSが描く組織像は、そう簡単に実現できるものではありません。「100人の夢を100人で叶えるコミュニティ」を実現するために、これからも組織の開発を進めていきます。

RINGSでは、誰一人取り残されることはありません。どんな人も自分の居場所を見つけ、自分が輝く道を探し出せるような組織をつくるために、あなたの協力が不可欠です。

少しでもRINGSに興味を持ってくださった方は、ぜひRINGSで夢を見つけ、叶えませんか?

RINGSのTwitterはこちら

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?