博士課程1年4月

とうとう博士課程になってしまった。

多くの同期たちが就職して新社会人生活を開始する一方、ぬるっとはじまった博士課程。学部時代には雲の上の存在だった修士学生をいつの間にか追い越して、「D1」の肩書きには1ヶ月経ってもまだまだ慣れない。

「大学7年目」として、大学生の保護者の方向けに「博士学生の生活」を発表する機会があったので、その内容をここにも記録しておきたい。

1. なんで、研究してるの?

研究をしたいと考えるようになったきっかけ

小さい頃から身近な自然、とくに植物を観察することが大好きだった。ある日、建物の壁面にくっつくツタに強く惹かれた。本体は茶色く干からびて枯れてしまったように見えるにも関わらず、壁面には吸盤が剥がれずに残っている。簡単には剥がせないこの吸盤にはどんな秘密があるのか調べてみたいと考え、それをきっかけに、接着剤をテーマとした文献調査を行った。高校化学分野であったファンデルワールス力など、未知の概念にも果敢に取り組んだ。興味を持って調べてみると、蓮の葉の撥水性やヤモリの足裏構造など、植物をはじめとした自然に学んだ材料開発は日々行われており、自分もその一員となって研究をしたいと考えるようになった。

学部時代に出会った材料科学

材料科学が好きである。大学入学後、NHK学生ロボコンに取り組んだ。機械や回路、制御など、材料とは異なる分野に取り組む仲間と交流する中で、材料自体が他の分野にも大きく影響していけることを実感した。例えば、接着自体が変われば、機構の改良ではみられなかった全く新しいロボットのデザインが見られるのではないか、と妄想するようになった。材料科学は、小さな変化で世界を大きく変えることができる分野だと確信している。

また、異分野に触れる中で、自分はモノがどうやって作られているのか、分解していった先にどういうメカニズムがあるのかが一番気になることに気づいた。写真を撮っても、足元の小さい花や雑草ばかりを撮り、風景写真を撮り忘れてしまうように、小さい世界が好きなのだと思う。

加えて、外部刺激によって世界が変化する現象、例えばモノが壊れたり、折れたり、動いたりするのも好きだ。それを眺めていたい。

材料科学では、原子や分子の並び方や構造を考えて、材料全体の伸びや強さや応答性を観察する。小さい世界を眺めながら、モノ自体がどう変わるか観察するのが好きな自分には、材料科学が一番合っていると考えている。

実際に(卒論・修論)研究をしてみて

卒論では、研究室に入って、実験や発表などを先輩に一から教えてもらった。だんだん一人で実験できるようになって、卒論締切に向かって必死にデータを集めた。いざ卒論の形として書いてみると、実験前に調べていたこと以上に文献を探さないといけなくなってしまった。もっと先に実験して確かめておけばよかったと後悔することが多かった。自分の理解不足や、知識不足をひしひしと感じて情けない気持ちになった。

また、自分のテーマを自分で進めているような気持ちになるが、誰かに頼らなければいけない場面が多いと感じた。卒論の1年間は、先輩たちに遠慮してなかなか質問できなかったり、面倒だからといって後回しにしてしまった実験もあった。自分で研究に責任持ち、人に協力を求め、研究を進めていくことに対して尻込みしないことが大事だとヒシヒシと感じた。

それを継続することも重要で、健康に続けられる負荷や、活動時間帯、食事のペースなど、「自分の健康ライン」を知ることも必要だと感じた。

もっと上手くできるようになりたい、悔しいと奮起し、進学を考えるようになった。

2. なんで、博士課程に?

博士先輩への憧れ

学部4年生で初めて研究室に入ったとき、ラボには2人の博士学生がいた。留学生ではあったものの日本語堪能で、朝から晩まで実験をしていた。進捗報告で発表されるデータ量も圧倒的で、すごくカッコよかった。自分もそれに憧れて、めいっぱいの時間をつぎ込んで研究に取り組んだ。

まだしばらくこの人たちに囲まれていたい、と思うようになった。

私が進路を決めるときに大事にしていることは「これから、どんな人に囲まれていたいか」である。内容が興味からそこまで外れていない限り、自分はどんなところでも楽しめる自信はある。その中でも、どんな人たちと一緒にいるかで自分の幸せも決まってくるような気がしている。

共に進学する仲間の存在

指導教員の勧めで、修士1年生のときに卓越大学院に申請した。卓越大学院大学とは、修士博士一貫教育の支援プログラムである。修士1年の秋から博士3年まで月18万円程度の収入が得られる。他に必修授業があったり、毎月報告書があったり、懇親会があったり、研究発表会があったり、副指導教員との面談があったりと、色々やることもある。そんな中で、自分が卓越に申請した一番の理由は、進学する同期の友人を作ることだった。ラボ内では唯一の内部進学者だったため、進学後に孤独になってしまうのではないかと不安だった。結果は、採用。安心できる立場で、進学することができた。

専攻や卓越プログラムの同期、学部時代のサークル同期と、共に博士課程に進学する友人たちの存在が、大きな安心感につながった。

修士で就職する同期たちの就活の悩みにはなかなか共感できないけれど、進学を前提とした将来の悩みや、研究の議論・愚痴・冗談を言い合える友人に、修士時代から出会えたのは嬉しかった。自分のキャリアはまだよくわからなくて不安だけれど、なんとかなるんじゃないか、ひとまず博士課程頑張ろう、という楽観的な気持ちを持てたのは、友人たちのおかげだと思う。

各地を訪れる経験

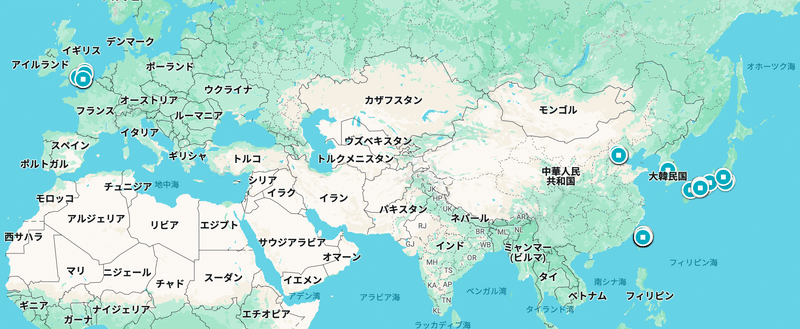

修士課程の間にも、学会・若手会・海外交流で、日本だけでなく世界のいろいろな場所に行き、多様な人に会うことができた。これまでに、専攻・卓越プログラムの同期、他大学の学生、若手の先生たちと出会い、議論する楽しさを知った。学会や海外大学との交流にも積極的に参加し、自分の研究がブラッシュアップされていく面白さを実感した。

また、プライベートでは行くことのなかった国や地域にも訪れることができた。国内では、鳥取、高崎、高松、滋賀、仙台、山口県光市、大阪府十三、兵庫県明石市など。海外では、イギリス、北京、台湾を訪れた。全て研究関連のプログラム、学会、交流会のために行った場所である。運が良ければ旅費が出る。とてもありがたい。

研究の議論だけではなく、さまざまなバックグラウンドを持った人と話すのは刺激的で、人生に影響するような濃密な経験をしていると感じている。

3. 実際の生活

ある日のスケジュール

10:00〜10:30ごろに大学に到着。その日の予定を確認して、実験を仕込む。反応時間は、長いもので8時間くらいの実験もあり、いろんな実験を同時進行することが多い。12:30には、家から持ってきたサンドイッチとトマトジュースを昼食に食べる。通学途中に撮った写真を現像して食休み(できる日とできない日がある)。再び実験を再開。18:00〜18:30には大学近くで夕食を食べる。実験が終わっていれば、データ整理をしたり論文を書いたりスライドを作成したり予定を更新したりして、22:00〜23:00には大学を出て帰宅。

自分の所属ラボはコアタイムがないので、すべて自分でスケジュールを決めている。学部時代より自律を求められているとも言えるし、自由に過ごせるのが大学院生の良いところな気がする。

日中は基本的に実験室で実験をして過ごす。日々の実験は、「夕食にカレーを食べるために、まずはお米を研いで炊飯器のスイッチを押す」ことに似ている。来週この測定をしたいから、そのために測定サンプルを今日仕込んで、週明けに回収して、乾燥させよう、といったふうに実験計画を立てる。1日のスケジュールも、まずは実験室に寄って装置の電源を入れて、装置が立ち上がるのを待つ間に身支度をして、8時間かかる反応を仕込んで、数分ずつの待ち時間がある実験をしながら別の実験を進める。

実験室の他には学生の居室があり、ひとり1台PCが用意され、パソコンを使ってデータ整理をしたり、論文を読んだり、スライドや書類を作ったりしている。

畑を耕すように、料理をするように、研究は進んでいく気がしている。収穫したいもの、食べたいもの、作りたいものを考え、それに向けて資材を調達して、試行を繰り返していく。それには一人の力でなんともできないことも多く、自分で誰かを頼らないといけない。スケジュールに限らず、自分で進めていかないといけないのだ。研究室は、アントレプレナーシップ「コントロール可能な資源を超越して機会を追求すること」が実践できる場所なのではないかと思う。

気をつけていること

面白そうなチャンスを見つけたり、お誘いを受けたら、基本的に飛び込んでみる。

↑ そのために、予定はできるだけ前倒して進める。

google docsにやるべきことをリストアップして、googleカレンダーにひとまず予定を入れ、プライベート含め全てを書き込んで管理する。

ご飯は抜かない。面倒になってもちゃんと食べる。食べたくないときのサボりメニューを決めておく。

怠くても、必ず決まった時間に大学に来る。

徹夜をしない。絶対に布団に入って寝る。

優秀な同期を見たら、純粋に「すごい!」と思う。そういう人たちに囲まれて幸せだと思い、自分もできるだけのペースで頑張ろうと考える。

卑屈になりすぎない。

これから改善したいこと

睡眠時間の確保。寝ないと日中の生産効率が下がってしまう。

新しい研究テーマの立案スタイルの模索。

自分がやりたいことと自分がやっていることが、それなりに合っているか時々確認する。

実験の効率化。実験自体の効率化は出来つつある気がするけど、前段階のリサーチが十分でないことが多いので、実験計画段階の強化と勘所を掴むためもトライアンドエラー。

論文執筆ペースを上げる。研究をまとめるための下準備をコツコツにできるようにする。

ラボ運営や留学生とのコミュニケーションなど、「先輩」として後輩指導していくこと。

4. 今後やりたいこと

将来のキャリア

卒業できたとして、その後に何をやりたいのか、自分でもはっきりしていない。とりあえず今しかできない、今やってみたいことを、悔いがないように全力でやって、その先に何か縁が見つかるんじゃないかと思っている。今は自分が好きなことをやっているが、それを研鑽していくことで、世の中の役に立てていけるようになりたい。

博士課程という最後の学生期間中に、研究留学とインターンには絶対に行きたい。企業、アカデミア、研究機関の人の話と実際の様子をこの目で見て、どこに進んでいくのか決断したい。

少し長く大学にいるのだから、社会に出る前にもっと色々なことを学んでおきたい。ディープテックのスタートアップ講座、サイエンスコミュニケーション関連講座、フューチャーファカルティプログラムなどを受講している。研究ももちろん毎日しているが、研究と社会の間にあるものにも興味がある。そういったプログラムや活動が大学にあるので、見つけては参加している。

また、「工学」のおもしろさを中高生に伝えたいとも思っている。身の回りは材料で溢れているのに、中高の教育では材料科学をほとんど扱わない。例えば、鉄。鉄筋など、建築の骨組みとして使われるほど頑丈な材料だが、ゼムクリップになると人の手で折り曲げることができる。これは、金属の内部にある結晶構造が原因。同じ原材料でも、作り方によって、異なる性質の材料を生み出せるのが材料科学のすごいところだ。その面白さを、工学の楽しさを伝えるためには、自分自身が知識に自信を持つこと、経験することが重要だと考えている。それには、まだまだ深めるべき専門、学ぶべきことがある。

そのほかに、大学にいる間にやりたいこともやりきろうと思っている。今のところ具体的には、キャンパスに生えている植物の写真を撮って図鑑を作ること、キャンパスや大学の歴史を知ること、大学の内部事情に詳しくなること、趣味の自由研究をすること、友人たちと遊ぶことだ。

悔いのない3年間にしたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?