ダンゴムシ♡ダンゴムシ

ボランティア活動をする友人のお手伝いで、保育園に行ってきた。自然と親しんでもらうことを目的とした会で、今日のお題は「ダンゴムシ」。

まずは、大型絵本「ダンゴムシみつけたよ」を読み、ダンゴムシの性質や生態を知る。次に、本物のダンゴムシをシャーレに一匹ずつ入れて観察。それから、紙皿を切って加工して、手作りダンゴムシちゃん。さらに、ダンゴムシの性質がよくわかる実験。これらをセットにして1時間弱。

5〜6歳のクラスだったので、みなさんお行儀の良いこと!先生が「〇〇しようね」と言うと、「ハイ」とよいお返事で、すぐに行動。こんなに言うこと聞くものなの?幼稚園時代のムスメを思い出すと、一筋縄ではいかなかった日々に目頭が熱くなる。なに一つとして、すんなり動かせた試しがない。

ダンゴムシは、オスとメスの見分け方がカンタンだと知った。真っ黒な体がオスで、メスは茶色っぽい模様がところどころに入っている。足は7対。全部で14本。触覚が2本。ひっくり返すとメスはお腹に卵を抱えていたり、生まれる前のチビダンゴムシがウジャウジャうごめいていたりする。こわ。

大型絵本の写真でそれを見て、ゾワゾワ鳥肌がたった。

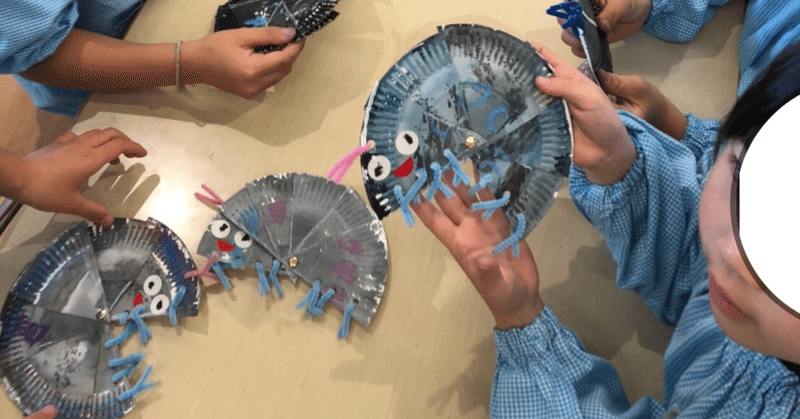

色を塗った紙皿を6等分して、真ん中を割りピンで留めると、扇型に広がったりクルッと丸く閉じたりするダンゴムシそっくりの形になる。そこにパンチで7つの穴を開け、モールを差し込んで7対の足を表現。顔を作って、触覚を付ければ、かわいいダンゴムシちゃんの出来上がり。

「みて〜!ぼくのダンゴムシ!」「ほら、うごくよ〜!」「あのね、ここがあしだよ〜」話しかけてくる園児たちのかわいらしさよ。何人もの子どもたちが「みて〜」とやってくるので、いいねー、かわいいねー、かっこいいの作ったねーと対応していたら、向こうもさすがに「他の褒め言葉はないのか」という顔になった。そこで「じゃあ、お名前つけたらいいんじゃない?」と話題を変えた。

すると「えー、おなまえ〜?このこ、おとこのこだから、なんにしようかな?」と真剣に考え始めた。うーんうーんと悩み始めたので、なんだか申し訳なくなって「ダンゴムシタロウとか?」と助け舟を出したつもりが「それはイヤ」と速攻で却下されてしまった。

最後に「今日はありがとうございました」と挨拶をしたら、代表の子が二人やってきて、「きょうはおいそがしいなか、ダンゴムシのことをたくさんおしえてくださって、たのしいじかんをありがとうございました」と丸暗記の台本をそらんじた。あっちゃー。

意味をわかって言ってるのだとしたら、それはそれですごいことだけれど。先生から促されて「ありがとうございました!」と言われるのもちょっと気恥ずかしいのに、「お忙しい中」とか「たのしい時間をありがとうございました」とか、5〜6歳の子が絶対に言わないセリフを与えられている様子は、ゾワっとする。

単に楽しんで、ダンゴムシの凄さや不思議さを味わってもらえば、それでよかったのに、大人の仕込んだ妙な儀式で、わたしは吹き出しそうになった。本人たちは大真面目でやっているので、こちらも笑うわけにもいかない。

一点の曇りもない瞳でじっと見られて、自分の曇りまくった心を見透かされたと感じた。

サポートいただけたら、次の記事のネタ探しに使わせていただきます。