縄文の人々は何を考えていたのか?

こんにちは、今回は「私が妄想した日本古代史 」の中で、「縄文文化の誕生」に関して、その突出した世界最古の縄文文化を築いた日本人の祖先たちが何を考えていたのかを、理系的な視点も交えて考察してみたいと思います。

人口と平均寿命からの推察

縄文時代の日本人の祖先は、地球上の生物が激しい気候変動の中で繁殖と絶滅を賭けた生存競争を行っている中で、偶然にも食料を安定して確保できる環境に恵まれた人々であったことを先の記事に記しました。しかし、食料を安定して確保できるとは言え、日本全体で人口は1~2万人程度しかいません。弥生時代に水耕稲作により食料が豊富になったことで日本の人口が約60万人へ急拡大したことと比較すると、縄文時代の食料はギリギリ生きて行ける程度だったのでしょう。

縄文時代早期から晩期までの各地の人口推移を見ても、どの地域でも人口が増えたり減ったりする厳しい生活を送っていたことがわかります。これはマクロ的な統計値なので、実際に生きている人々には民族が持続しているというマクロ的な感覚は全くなく、運が良ければ家系が持続するけど、いつ家族が絶滅して家系が途絶えてもおかしくないという、とても不安定な感覚だったでしょう。

乳幼児の生存率は非常に低かったはずで、子供が生まれると生き延びることを神に祈る様な気持ちが、現代よりも遥かに強かっただろうと思います。

運よく15歳以上に成長しても、年齢ごとの生存数を見ると平均寿命は30歳程度しかなく、子供が15歳に成長した頃には両親は亡くなるという、死が常に身近にある刹那的な感覚だったのではないかと思います。

おそらく縄文の人々にとっては、周りの動植物が育っては枯れて死んでいくことと、自分たちが生まれては死んでいくことが、自然の摂理として重なって見えていたのだと思います。人は自然界の中で特別な存在ではなく、周りの動植物と同等の弱い存在であるからこそ、自然と共生し、自然界の万物を神とするアニミズムの信仰を持っていたのでしょう。

余談になりますが、勾玉という縄文時代から伝わる装身具をご存じかと思います。勾玉は胎児の形を模したものだろうという説が主流なようですが、私もその説に賛成です。縄文時代の人々には死が非常に身近にあり、病や怪我や食料不足で自分に死が迫った際には、きっと勾玉を強く握りしめて、自分の死が子孫の生に繋がるようにと祈ったのではないかと思うからです。

神話に残る縄文の人々の考え方

日本書紀に記された神話の中に、保食神(うけもちのかみ)という興味深い話が記されています。

天照大神の指示で月夜見尊が保食神の所へ行くと、保食神は、陸を向いて口から米飯を吐き出し、海を向いて口から魚を吐き出し、山を向いて口から獣を吐き出し、それらで月夜見尊をもてなした。月夜見尊は「吐き出したものを食べさせるとは汚らわしい」と怒り、保食神を斬ってしまった。保食神の屍体の頭から牛馬、額から粟、眉から蚕、目から稗、腹から稲、陰部から麦・大豆・小豆が生まれた。

また、古事記では、伊邪那美命(いざなみ)による神産みの際にも、同様の話が登場します。

伊邪那美命は火之夜芸速男神(火の神)を生むと御陰が燒かれて病気になり、その嘔吐から金山彦神と金山姫が、屎から埴安彦神と埴安姫神が、小便から水波能売命と和久産巣日神が生まれた。この神の子は豊受大神宮と言う。

さらに、古事記では、同様の話が大気都比売神(おおげつひめ)としても登場します。

須佐之男命が大気都比売神の所へ行くと、大気都比売神は鼻や口、尻から食材を取り出し、それを調理して須佐之男命に与えた。須佐之男命は、そんな汚い物を食べさせていたのかと怒り、大気都比売神を殺してしまった。すると、大気都比売神の頭から蚕が生まれ、目から稲が生まれ、耳から粟が生まれ、鼻から小豆が生まれ、陰部から麦が生まれ、尻から大豆が生まれた。

これらはどれも、人の排泄物や遺体から食物が生まれるという食物起源神話で、どうやら縄文時代の人は自分たちの排泄や死が、新たな食物の生に繋がるという、輪廻転生のような感覚を持っていたのではないかと思われます。実際に周りの植物を見ていれば、秋に実を落として冬に枯れた植物の根元から春には新たな芽が出てきますし、人や動物の排泄物や遺体を埋めた地面から植物が豊富に育って実が成るので、神が排泄物や遺体から食物を創造するような感覚を持つのは自然なことでしょう。

これらは縄文時代には誰もが持っていた自然な感覚だったのに、弥生時代以降は食料は人為的に種を植えて育てるものになってしまい、古事記や日本書紀では食物起源神は「汚らわしい」「汚い」として殺害されてしまったのでしょう。

伊勢神宮の外宮や元伊勢籠神社の奥宮 眞名井神社の御祭神として知られる豊受大神も、保食神や伊邪那美命や大気都比売神と同じ縄文時代からの食物起源神だろうと思います。

縄文土偶から見える縄文の人々の信仰

縄文の土偶は妊娠した女性の形をしたものが多く、何故か意図的に破壊された形で出土することから、長らくの間、学会では土偶は安産祈願の祭祀具だろうと考えられていました。縄文時代には出産に伴って女性が亡くなることが多く、妊婦の形をした土偶を身代わりとして破壊することで、安産を祈願したのだろうという説です。

しかし、これはとても奇妙な説だと感じ、私は否定していました。まず、妊婦の形をしていると言っても、その顔は人間には見えず、これが妊婦だとは思えなかったことが第1の疑問点です。次に、乳幼児の生存率は非常に低かったはずなので、祈るなら乳児の生存の方が優先度が高いはずで、母体の生存の方を優先して祈るのは不自然だと感じたのが第2の疑問点です。そして、私は古事記や日本書紀に記された食物起源神話が縄文時代からの神話であることに気づいていたので、これらの土偶は食物起源神話に沿って食物の豊穣を願った豊穣祈願の祭祀具だろうと直感しました。

縄文時代の人々にとっては、人間の女性が妊娠して子を産むのと同様に、植物も妊娠して芽を出すもので、妊娠した植物を模った土偶を破壊して遺体を土に埋める祭祀により、そこから芽が出て新たな食物の豊穣が得られるという信仰だったのでしょう。

数年前に長野県の松本市立考古博物館を訪れた際に、このような信仰を裏付ける縄文時代の出土品を見つけました。これは土偶ではなく人面付土版と呼ばれる土版ですが、写真の様に妊婦の姿を模している上に、真二つに割られて出土していることから、縄文土偶と同じ祭祀に用いられた祭祀具であることがわかります。加えて、その下半身には植物の草原の様な紋様が描かれ、陰部には子供の植物が芽を出して笑っている様な姿が描かれているではありませんか。これは間違いなく、妊娠した植物を模った土版を破壊して遺体を土に埋めることで、そこから新たな食物が誕生する豊穣を祈願した祭祀具だと確信しました。

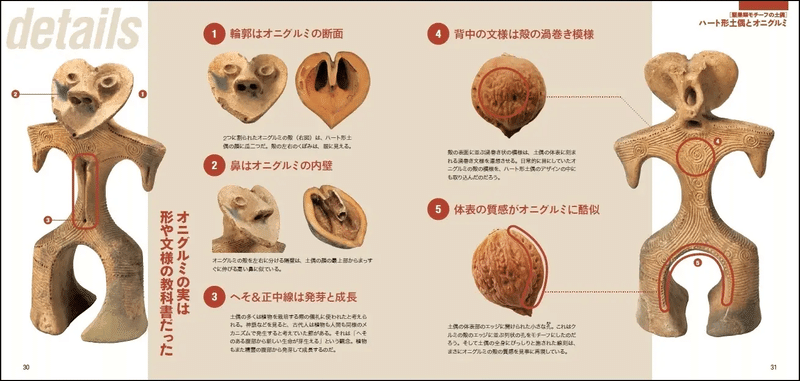

この私の説には、さらに裏付けがあります。2021年、民間の古代史研究家の竹倉史人氏が、「土偶は植物の精霊をかたどったものである」という新説を発表されました。なるほど、土偶の奇妙な顔は、人の妊婦だとは思えないと感じていましたが、縄文時代の人々が食べていた植物を模したものだとは、目から鱗が落ちました。私も竹倉氏の新説を支持します。さらに、竹倉氏が「植物霊祭祀」と呼んでいるこの信仰が、古事記や日本書紀に記された保食神や伊邪那美命や大気都比売神であり、後述のハイヌウェレ型神話であるという説を付け加えます。

ハイヌウェレ型神話との繋がり

さらにこの、土偶を使った縄文時代の豊穣祭祀の信仰は、「ハイヌウェレ型神話」とも強く類似しています。

ハイヌウェレ型神話とは、インドネシアのセラム島のウェマーレ族に伝わるハイヌウェレの神話を典型例とした神話で、東南アジア、オセアニア、南北アメリカ大陸に広く分布していることを、ドイツの民俗学者であるアードルフ・イェンゼン氏が提唱した有名な学説です。

このハイヌウェレ型神話が、日本神話の保食神や大気都比売神とも強く類似していることを、民俗学者として著名な岡正雄氏も指摘されています。岡氏が1956年に出版した「図説日本文化史大系」によると、この神話は縄文時代の中期頃に「母系的・秘密結社的・芋栽培=狩猟民文化」を持った民族が東南アジアから日本へ渡来し、タロ芋栽培(里芋もその一種)と共に日本へ持ち込んだ文化なのではないかとの仮説です。

そうであれば、日本神話の保食神や大気都比売神の原形だと私が推測した土偶を使った縄文時代の豊穣祭祀こそが、そのハイヌウェレ型神話の祭祀であったと考えられます。比較神話学者として著名な吉田敦彦氏の著書「日本神話の起源」によると、ハイヌウェレ型神話が伝搬したニューギニアのマリンド・アニム族には、実際にマヨ娘と呼ばれる生贄の少女を殺害して皆で肉を食し、骨を樹の根元に埋めるマヨ祭儀が伝わっているそうです。マヨ祭儀は正に私が縄文時代の人々が土偶を使って行っていた豊穣祭祀と推定した祭祀と酷似しており、縄文時代の人々は生贄の少女を土偶に代えて祭祀を行っていたのでしょう。

なお、マヨ祭儀は現代人の価値観からは極めて残虐で許し難い生贄と人食の祭祀ですが、死が常に身近にある刹那的な環境に生き、人の排泄や死が新たな食物の生に繋がるという輪廻転生のような感覚を持っていた人にとっては、子孫の生を得るために誰かが死んでいくというのは、全く残虐ではない自然な祈願だったのでしょう。歴史や他民族の行為を真に理解するには、現代の自分の価値観で感情的に批判してはならず、彼らの置かれた環境や価値観を理解した上で見なければなりません。

今回は、生死や豊穣祈願に関する縄文時代の人々の考え方を中心に、縄文の人々は何を考えていたのかを考察しました。次回は現在の日本人も継承している縄文文化から、縄文時代の人々の考え方を考察したいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?