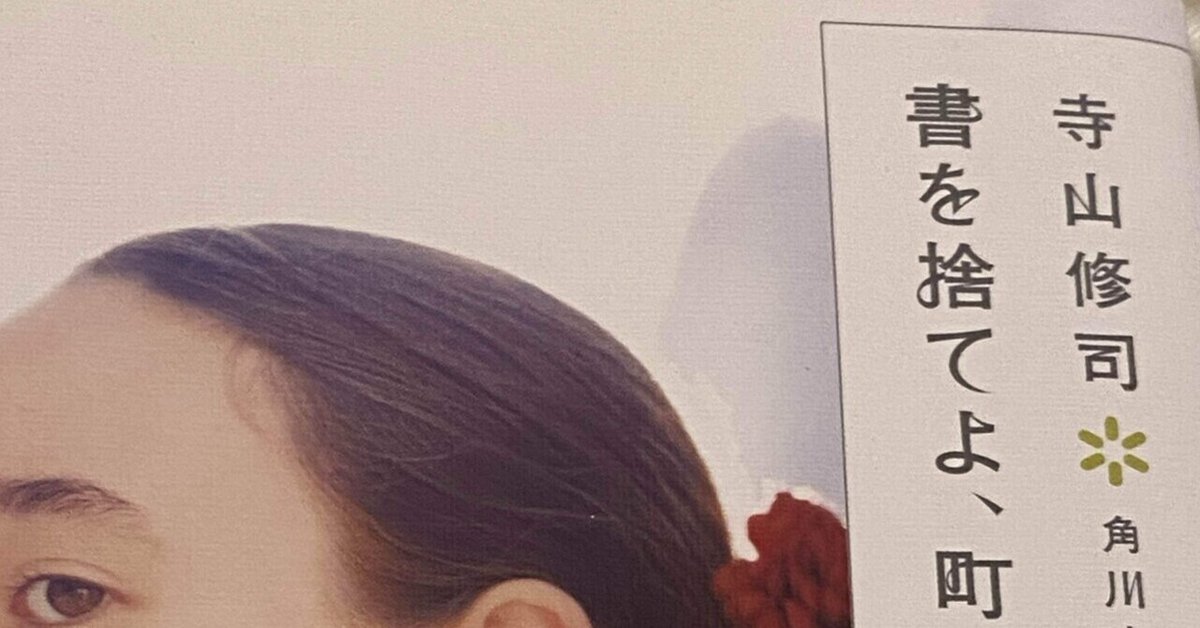

本に愛される人になりたい(84) 寺山修司「書を捨てよ、町へ出よう」

寺山修司さんの『書を捨てよ、町へ出よう』は高校生のころから何度も再読している本のひとつです。

世の中という、とても大きなおもちゃ箱にゴロゴロと押し込まれてんこ盛りになっている多種多様なおもちゃをヒョイと手に取り、そのおもちゃたちの関係性やその裏側に眠っていたり潜んでいる世の中の真理のようなものを、軽妙に見つけ出すよ感じといえば良いのでしょうか…寺山修司が切り取るその刃の鋭さにいつも感心します。

◯◯主義の理論でといった大鉈でこうしたおもちゃをバサリと切ってしまうと粉々に砕け散りますし、柔らかなその真理のようなものを破壊してしまいますが、彼の場合は柔らかだけれど強靭な感性でそれを掬いとり、読者に分かりやすく見せててくれます。

親父たちは速度を嫌う、から始まるのですが、最後の方のトルコ風呂(現在はソープ)話で、「この拡散した都会生活の中で、一対一の人間が『二人だけの部屋』にいられるのは、もっとも人間的な一刻ではないか」と語られると、私はフムフムと納得した記憶が何度もあります。

高度経済成長期真っ只中の1960年代後半、寺山修司が32歳のときの本ですが、今も輝いているのは何故かと考えてしまいます。

この本を学生時代に読んだ方々が、いま70代後半に入っていると考えると、最近よくある安易な高齢者バッシングはかなり的をはずれているのではないかと思われます。高齢となった当時の読者たちの心の奥底にもこの輝きが実はまだ宿っているかもしれません。

一方で、21世紀になり、彼ら高齢者より年下の大人たちが頭でっかちになり、この輝きを持ち合わせないばかりか、それを理解する感性を失っているのではないかと想像したりもします。中嶋雷太

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?