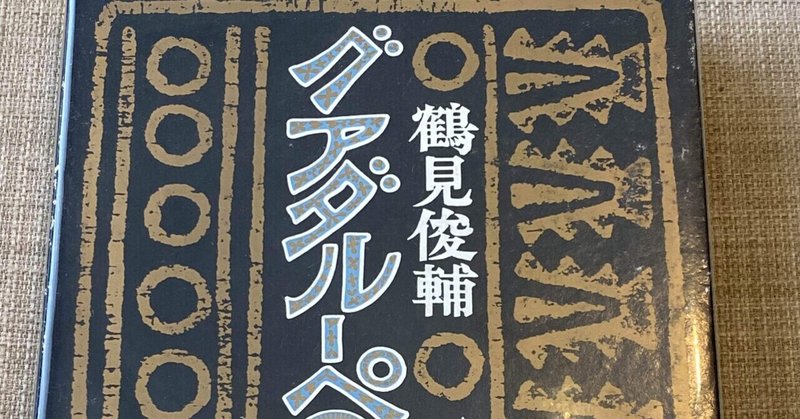

本に愛される人になりたい(3)鶴見俊輔著「グアタルーペの聖母」(筑摩書房)

学生時代、鶴見俊輔さんの定期的な勉強会に何度か顔を出し、多様な考え方を学ばせて頂き、今も私のなかに息づいています。本書は、副題に「メキシコ・ノート」とあるように、鶴見さんがメキシコのエル・コレヒオ・デ・メヒコに客員教授として十ヶ月滞在された時に見えてきたメキシコのあれこれをまとめたものです。いま、私が時間についての物語を書いているのもあり、本書にも時間感覚についての一説があったなと思い出し、改めて読んでみました。「現代のメキシコには、時間の流れを自分でもっている時計にあわせて規則的に統制できる人びとの系列と、その時間の流れからはみだして別の流れの中に生きる人びとの系列とがあるように見えた。そのあとの人びとが、十二月十一日にグアダルーペの寺院におこもりをする人びとである」と語られます。1976年に発行された本書ですから、メキシコにも携帯電話はまだなく、現在とは時間や情報のあり方は大きく異なっていたはずですが、人の感覚は大きくは異なっていないのではないかと考えています。2022年5月現在、私は日本語(ほぼ京都言葉)を日常生活で使っていますが、元を辿れば少なくとも700万年前の人類誕生に遡ることになると思いますし、この私を形作る細胞はビッグバン直後の揺らぎから綿々と繋がっているはずで、日常生活で使用する様々な道具が大きく変貌しても、私が抱える文化の底には、練り込まれた何十層にも重なるパイ生地のような、先人たちが私に影響を与えた文化が根深く沈澱していると思っています。前述した二つの時間は、一秒一秒刻まれる時間の流れと、それとは異なり秒針と隔絶された本来感覚的にあった時間の流れなのだと思います。時間が伸び縮みするというのはアインシュタインの相対性理論を待つまでもなく、私たちはそれを長年生きているようです。縄文時代にはストーンサークルがあり太陽の方向を正確に把握し春分・夏至・秋分・冬至を理解していましたが、弥生時代になると農耕を中心に据えた太陰暦的なものが現れ、明治時代まで、私たちの祖先は太陰暦を生きていました。太陽暦的なものが太陰暦的なものに駆逐された歴史をあれこれ想像していると面白いものですが、農耕文化の弥生時代は太陽暦的なものを丸め込みつつ、農耕に必要な時の流れを太陰暦に見つけ、さらに年中行事のなかに取り入れていったのかとも思っています。この点については鶴見さんの「家の神」(淡交社)から学ぶことが多々ありました。

WOWOWのロサンゼルス事務所所長としてロサンゼルスに住んでいたころ、L.A.とN.Yのビジネス時間の違いを体感したことがありました。車移動が常識なL.A.では打ち合わせ時間に間に合わないのは大きな問題ではありませんでしたが、N.Y.では比較的に正確な時間感覚の方が多かったと思います。知人とのレストランでの食事会も、L.A.では三々五々に集まりましたが、N.Y.ではかなり正確に皆んなが集まった記憶があります。スペインでも、マドリッドとバルセロナではかなり時間感覚が異なっていて、それはそれで面白いなぁと思っていました。マドリッドはN.Y.型、バルセロナはL.A.型だったかと思います。スペイン自体が暑い気候のせいもあったのか、会食が午後8時からだったので、そもそもの時間感覚が、東京でわさわさ生きている私とは異なっていましたが。

もちろん、仕事をするにあたり、単純に時間にルーズな人は困りものですが、文化としての時間については、一人一人のなかに、規則的な「時間の流れからはみだして別の流れの中に生きる人びとの系列」があるのだと慈しみたいと思っています。中嶋雷太

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?