調判定できるようになりたい!【第6回・非和声音①】

今回のテーマは「非和声音」です。2回に分けて(長すぎて3回になるかもしれませんが)取り上げたいと思います。

細かな調判定の方法として、市販の楽典の教本には、

「3度以上跳んだら音階固有音で~」

などと書いてあり、もちろんその通りなのですが、ここだけを表面的に覚えて教本通りにやってもなかなか正解しないし、この方法が通用しない箇所があったりして、私はどうしてもオススメできません。

(マニュアル通りやってもうまくいかなかった方、教本のこの部分が難しく理解できなかった方たくさんいるのでは?)

なので、ざっくりと調判定できる力がついてきたら、この辺りで必ず非和声音の勉強をするのをお勧めします。そうすると、この旋律には何の和音が付くのか想像できるようになり、前述の「なぜ3度以上跳んだら固有音なのか」もわかるようになります。

和声の知識も蓄えて、バランス良く楽譜を眺められることが、調判定、そしてアナリーゼが確実にできるようになる近道です。コツコツ頑張りましょう!

【非和声音とは?】

和音に含まれている音のことを和声音(和声構成音)

和音に含まれていない音のことを非和声音(和声外音)と言います。

例えば、

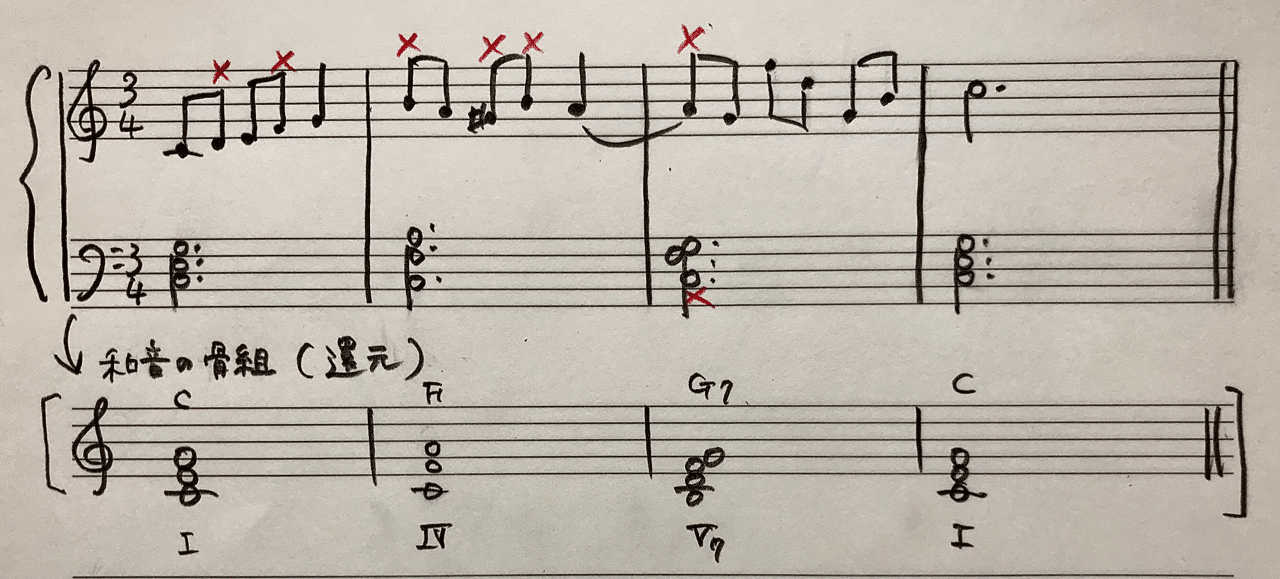

上の写真は適当にⅠ-Ⅳ-Ⅴ₇-Ⅰにはめて書いてみた旋律ですが、

下の段の「和音の骨組」※ と書いた和音の中にある音だけでなく、ない音(赤い×印)も使います。この×印の部分が非和声音になります。

「非」和声音というと、何だか邪魔な音のような気がしてしまいますが、実際には旋律が滑らかになったり、表情豊かになったり、とより美しい旋律には欠かせない重要な役割をしています。

※ 装飾された音、分散された和音などを元の原音、和音の形に戻すことを還元すると言います。

【非和声音の種類】

非和声音は7種類あります。まとめて全て覚えましょう。

以前も他の記事で書きましたが、キーワードを暗記する際にはいつでもセットで出てくるようにしておくと案外忘れないものです。

①経過音

②刺繍音

③倚音

④掛留音

⑤先取音(先行音)

⑥逸音

⑦保続音

以上、丸暗記です!

今日はその中から非和声音の中でも一番出番があるかも、というくらい頻出の

①経過音

②刺繍音

を解説します。

【経過音】(passing note)

和声音から和声音へ経過的に順次進行(隣り合った音へ進むこと)した音。

「経過音」はきっと名前からおおよそ想像することができるでしょう。

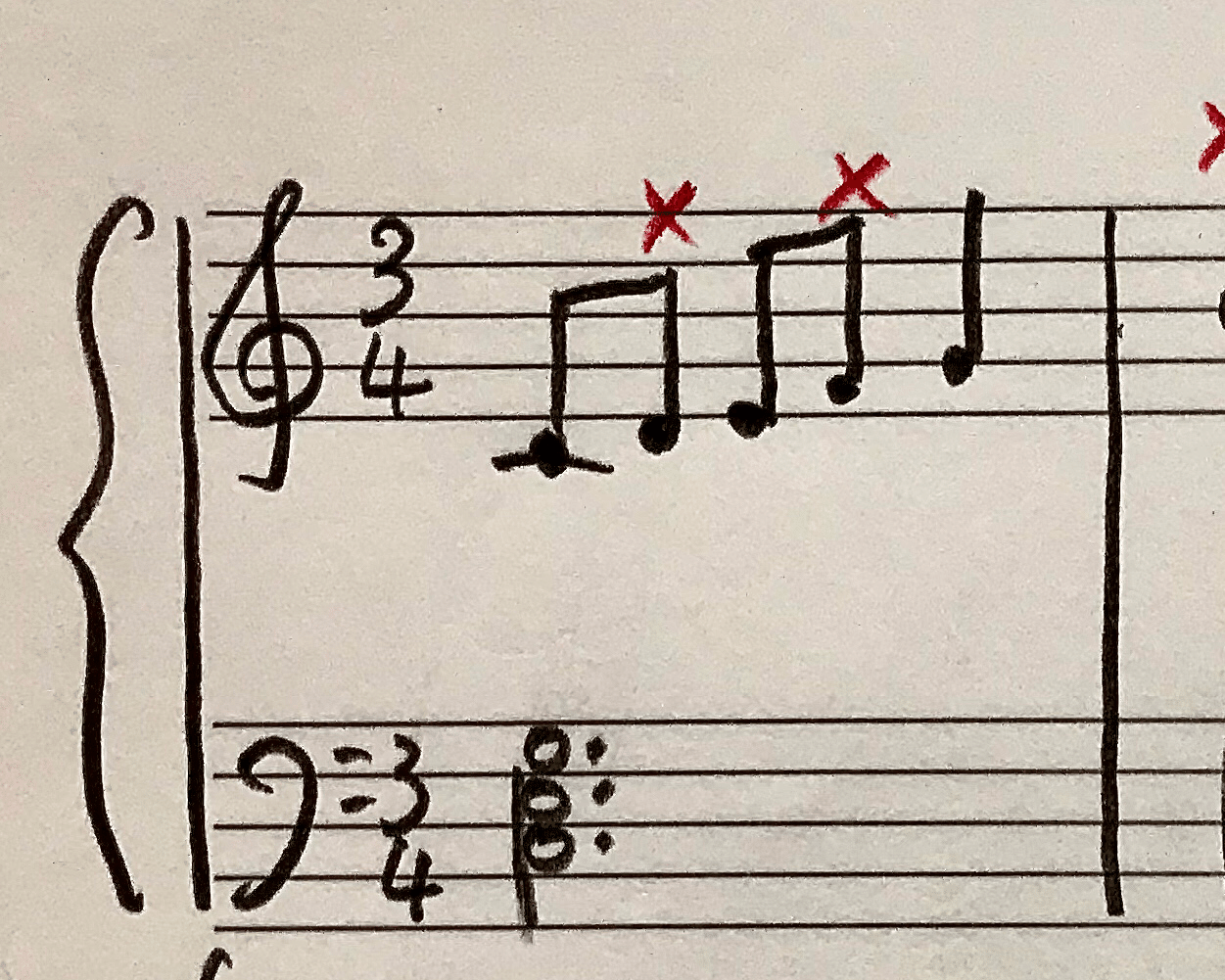

さっきの譜例にもありました。(上写真)

ド と ミ と ソに挟まれたレ と ファが経過音です。

【刺繍音】(broderie)

和声音の上下を装飾する音。ある和声音から2度上か下にあり、またその同じ和声音に戻るのが特徴。

これも名称からとてもイメージしやすい非和声音です。

上の写真の譜だと、1小節目はド ド ドに挟まれたレ と シ が刺繍音になります。同じ和声音に戻ってくることで、縫っているような音型になりますね。

3、4小節目にあるような装飾音、ターンやモルデント、その他プラルトリラー、トリルなども刺繍音の仲間です。

以上、この「経過音」と「刺繍音」はたくさんの曲で見られますが、装飾的に使われ、先ほど言ったように旋律を滑らかに繋ぐ効果があります。

もし、経過音、刺繍音を使わなかったら…何だかとってもあっさりした曲になりますね。

経過音、刺繍音を見かけたら、ぜひ滑らかに、繊細に、または華やかに、この非和声音の効果を狙って演奏しましょう。

♪♪やってみよう♪♪

ツェルニーなどの練習曲の中から、経過音や刺繍音で書かれているものを探し、非和声音に印をつけてみましょう。数の多さにびっくりします。

また、その非和声音を抜いて演奏もしてみましょう。どんな感じがしますか?

例えば、

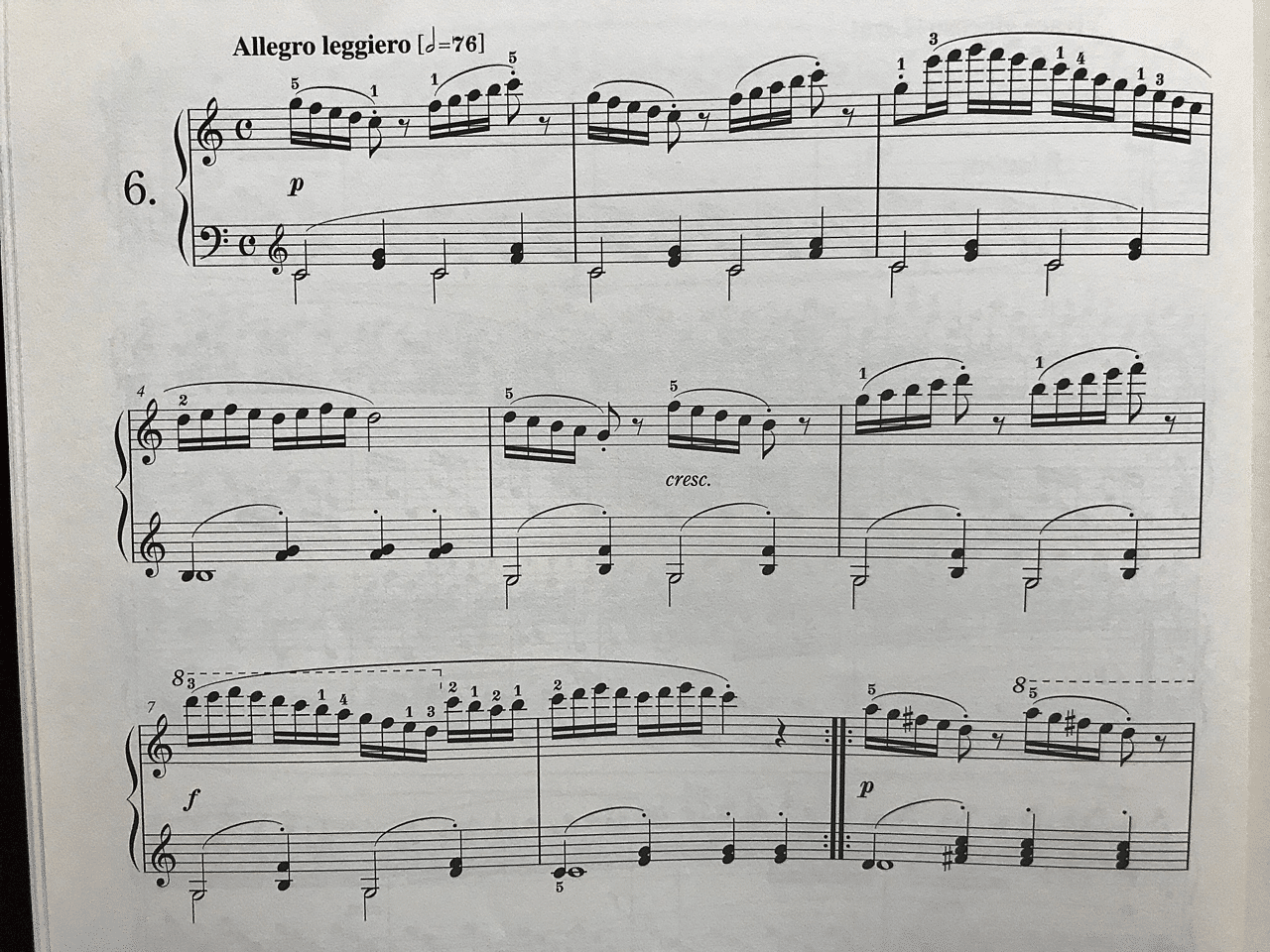

ツェルニー30番から 6番

経過音だらけ

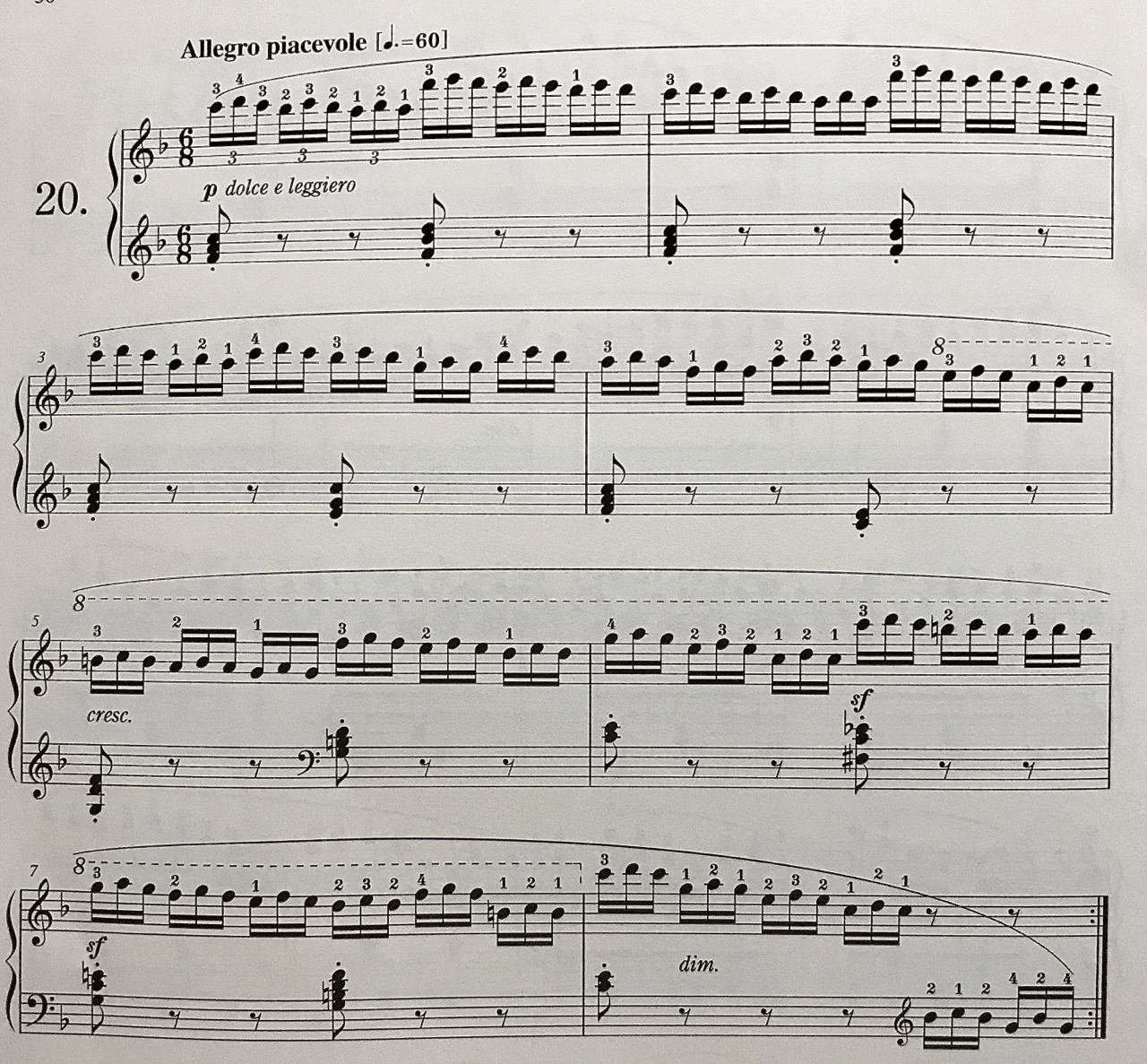

ツェルニー30番から 20番

刺繍音だらけ

次回は残りの非和声音についての解説です!

そろそろちゃんと練習問題も作ろうかな、、

質問、感想、ご意見、こんなこと取り上げてほしい!などのリクエストありましたらお気軽にコメントください。

なお、ある程度の知識がある方に向けて書いていますので、これじゃついていけない、という方は、ぜひ個別レッスンに!その人にあったレベルで解説します。(対面、オンラインどちらもあり)

レッスンご希望の方はrie3_e_mail@nethome.ne.jpまで。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?