ヴァイオリン・ソナタ 1972

これは、1972年にスケッチした素案をもとに作りましたヴァイオリンソナタです。第二楽章と第三楽章は既に出していますが、新たに第一楽章を加えてプレイリストとしてまとめました。

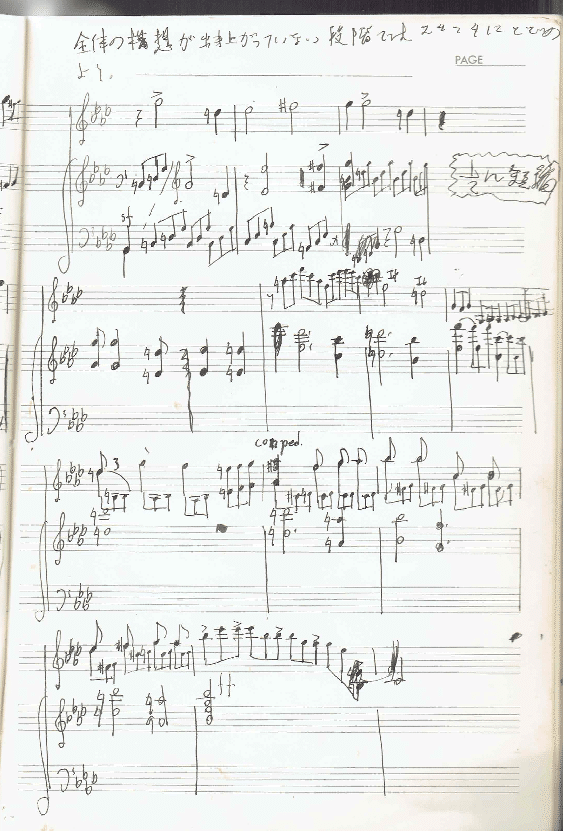

下に第一楽章の素案をスキャンした画像を載せましたので、よろしければそちらをご覧いただきながらお聴きください。

Violin Sonata 1972

Ⅰ 04' 25"

Ⅱ 06' 29"

Ⅲ 05' 57"

Composed by The Old Music Notebooks

以下は、昔書いた第一楽章の素案です。

まず最初のページです。

一番上に、「47 7/23」とあります。たぶんこれを書いた日の日付です。

1947年には、まだ生まれていませんので、昭和47年です。

中学三年生でした。

7月23日は、夏休みに入った頃です。

ここには曲の冒頭部分が書いてありました。

次のページです。

中ほどに「第一主題群」とありますので、曲はソナタ形式を考えていたようです。一番下に書かれた「経過部分」は、続く第二主題を導入する部分と思われます。

三ページ目では、ソナタの展開部を構想したものと思われます。

ページの一番上に「全体の構想が出来上がっていない段階ではスケッチにとどめよう」とあります。

素案はこのページで終わっていまして、第二主題のメモはありません。

結局、全体の構想は作れないまま、未完成で終わりました。

この素案の曲調には、最近の私が作る曲とは違って、ベートーヴェン的な激しさがあります。当時の私は、御大の熱烈な信奉者だったんです。そこで当時に戻った気になって、この楽章を完成させようと思いました。

下の図は、最終的に出来上がった第一楽章の模式図です。

ソナタ形式は、一般に3つの部分(提示部・展開部・再現部)で作られまして、オプションで序奏と終結部が付くことが多いです。提示部と再現部は、それぞれ第一主題・第二主題・小コーダの3つの部分で構成されます。提示部は2回演奏されるのが普通です。図では提示部にリピート記号を付けてあります。再現部は、提示部とほとんど同じものです。違いは、第二主題の調性が変わるところで、そこに新鮮な感興が感じられます。そこもソナタ形式の面白みの一つと思います。

さて、素案にあったのは第一主題と展開部の一部だけでした。そこで第二主題、小コーダ及び終結部を作りまして、展開部を補完して完成させました。序奏は付けていません。図中に示した数字は演奏のタイミング(分:秒)です。

できる限り、当時の感覚で作ろうとしましたが、出来上がってみますと素案になかった部分は、今の私が表に出てしまった感じです。例えてみるなら、若き血潮の迸りの中に見え隠れする醒めた雰囲気といった感じ。

何となく寄る年波を感じさせるものがある^^;

とはいえ、中学生時分の私と還暦を過ぎた私との、時間を超えたコラボになったと言えるかもしれません。^^

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?