【春夏学期#2_04/25】模試の年間計画~河合塾と駿台の模試のスケジュールの整理と各模試の重要度~

模試は大切だけど,受けすぎるのは逆効果

高3の4月になって,受験勉強を頑張っていこうかなと思っていると,その矢先に5月半ばの模試の申し込みが突如としてやってきて意表を突かれる今日このごろ皆様いかがお過ごしでしょうか?

高校3年生になるとこれまでの2年間と比べて,年間の模試の回数が3,4倍くらい増えます.模試をうまく使えば(特に復習による苦手克服),かなり効率的に成績アップできますから,模試が多いということはその分成績アップのチャンスがいっぱいあるということです!

※模試の上手な使い方については#3において詳しく説明します.

でも,模試って1回だけでもめちゃめちゃ疲れますよね.記述式の模試は朝からやたら難しい問題を解かされて,途中で疲れて寝てしまうなんてことも多々ありますし,マーク式模試だと朝早くから夜遅くまでずっと集中し続けなくてはいけないし...かなりのストレスですよね...

てなわけで,模試1回だけでも疲れるのに,たくさん模試を受けすぎると ➡ 休みの日が全然なくなり ➡ 復習が追い付かなくなり ➡ ただただ疲れるだけで学力が伸びないという悪循環に陥ってしまいこともあり得ます.

ということなので,模試は適量受けるのが大事!!っということになります.できる限り無駄のないように模試を受けるコツについてご説明いたします.

また,河合塾と駿台の模試の2大巨頭をそれぞれどのような組み合わせでどの時期に受けるべきなのかについてもわかりやすく説明できれば,と思います.

それぞれの予備校でスケジュールをわざわざ見合わせて確認するのは面倒っすよねぇ...そんな悩める受験生の助けになれば幸いです.

河合塾と駿台の模試スケジュールと優先度

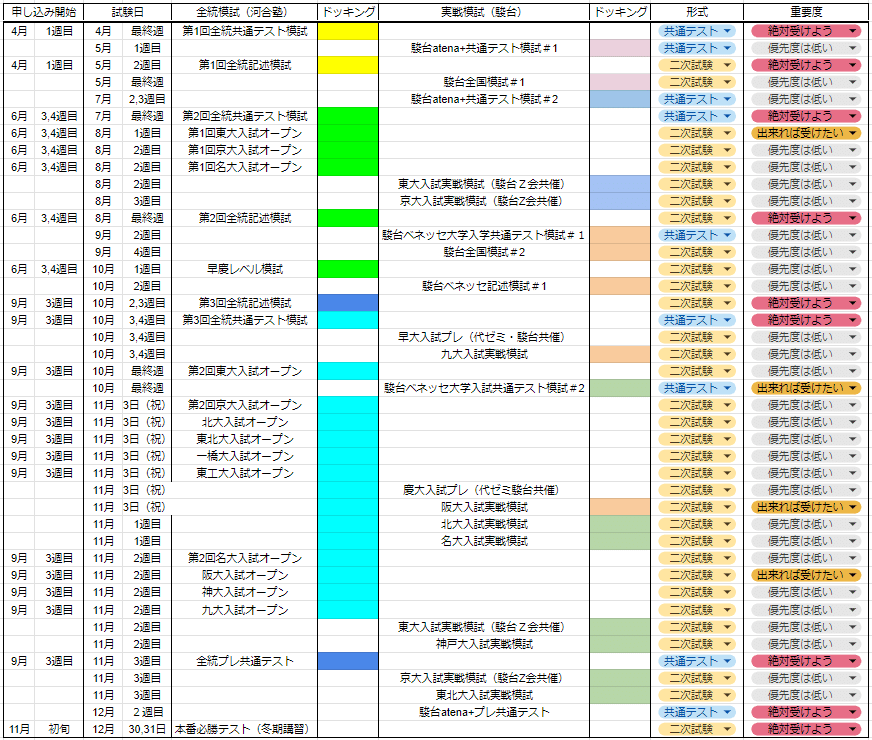

早速本題である河合塾と駿台の模試のスケジュールを整理したものを図1として示します.なお,同図では,河合塾,駿台それぞれの模試の大体の日程とドッキング判定(マーク模試と記述模試の両方の結果を用いた判定)の対応を色で示しております.

また,併せて例として阪大を志望している場合における,模試の重要度すなわち受けるべきかどうかの度合いについても示しています.阪大志望の人はこのまま丸ごと真似して模試を受ければOKです!北大志望とか東京大学志望の人は”できれば受けたい”となっている模試を北大オープンや東大実践とかに入れ替えてください.

”絶対受けるべき模試”のチョイスの基準としては,

・ドッキング判定がある.

・定期的に共通テスト模試と記述模試がある.

・難易度が標準レベルである!(駿台記述模試は難しすぎる)

という3点です.

駿台記述は春夏時点の高校生では基本歯が立ちません.時間の無駄になりがちだと思います.全統記述は正答率が平均50%になるように作られているので,誰しもが受けて苦手科目の分析をできる難易度です.迷ったら全統記述が外れないと思います.

もちろんですが,駿台記述は難関校を目指す人には最適な模試です.全統記述では簡単すぎるという人や,東大・京大・医歯薬学科を目指す人はぜひ受けましょう.図1の”全統”にしているのを”駿台実戦”に入れ替えて受けましょう!うまく使えば,さらなる学力アップにつなげられますよ!

試験日は大体土日にありますので,1週目と書いてある場合は1週目の週末に模試があると思っていただければ結構です.

(あくまで,現役高校3年生の阪大理系志望の学生の場合の一例です.

志望によってはこの図の通りではない場合も当然ありますので参考までに...)

以下に引用元を示します.必ず自分の受験する年度の最新版を確認するようにしましょう.図1の作成に用いたのは2023年度版のものです.また,西日本と東日本で受験日程が違う場合もあるので要注意です!

模試は年間10回くらいが目安

模試のスケジュールと重要度でも示していますが,”絶対受けよう”になっている模試は全部合わせて9つです(河合塾の本番必勝テストは冬期講習なので,模試だけで言えば8つ).それに加えて,”できれば受けたい”を1,2個選んで受ければ1年間で10回くらいに受けることになります.この年間に模試10回くらいが妥当な回数だと思ってください!

10回というのは,受験の試験がほとんどない3月を除いて平均すると,毎月1回模試を受けて復習するという感じです.

受験生の人は自分の胸に手を当てて思い出してください...これまででどの程度模試の復習を十分することができたのかを...全部完璧に復習できているという人は少ないのではないでしょうか?でも,1ヶ月あれば1回くらいは模試の復習をすることができるような気がしませんか?おおよそ毎週末に1,2科目づつ模試の復習をする感じです.いけるような気がしますよね?でもそれより多いとキツイと思いませんか?

そんなわけなので,1月に1回くらいが復習をこなせる限界となっている場合が多いと思います.これより少なくすれば,ちゃんと復習に時間をかけられるようになりますが,模試の頻度が下がり過ぎて自分の今の苦手科目を把握できなくなっちゃいます.最低でも毎月の成績の変化を確認したいじゃないですか.

というわけで,模試は年間で10回くらいが最大効率となるわけです.

ドッキング判定は便利だが,1ヶ月前の模試との合算成績なので,気にしすぎると良くない

次にドッキング判定の罠についてです.ドッキング判定は便利です.共通テストと記述試験の圧縮具合(点数配分)によっては同じ回答答案でも,合格判定が大きく変化する場合があります.国公立大理系においては,国語や地理の点数の圧縮具合はかなり判定に影響します.数学2科目合計と地理Bが同じ配点となることだってざらにありますからね..

でも,ドッキング判定を信じすぎてはいけません.共通テスト模試と記述模試は毎週連続である場合もありますが,たいていの場合1ヶ月以上間隔が空いています.ですので,記述試験を受けるころには克服している科目でも,共通テスト模試を受けた昔時点では苦手だったってことで,判定が振るわないことが多いです!

皆さん安心してください!現役高校3年生の皆さんは,1ヶ月でえげつないくらい成績が伸びます(特に年末付近).つまり,10月くらいに受けた模試のドッキング判定が12月に返却されてE判定だったとしても,本当の12月時点の判定は改善していることがあり得ます.

もちろん12月時点で本当にピンチ!!という子もいますが,過度にドッキング判定でビビることは時間の無駄であり,精神衛生上の敵ですので,ビシッと心を切り替えて目の前の勉強に集中しましょうね!!

学校で模試を受験できるなら,学校一括申し込みしましょう!

最後に,現役高校生ならではお話ですが,高校を通して模試の申し込みができる場合は学校を通して申し込みましょう.

学校を介して申し込む場合と,予備校(河合塾や駿台)に直接申し込む場合の違いは,大きく2つあります.

1つ目は,学校を介して申し込めば,模試の結果が高校と予備校の両方に送られるからです.つまり,学校の先生にも模試の成績を確認してもらえるということです!!

人によっては学校の先生に模試の成績を見られるのは嫌だ!と思うかもしれません(成績が悪い場合は特に.).でも,普段の学習状況や学校での科目成績について知っている高校教員が模試の成績を踏まえてアドバイスをすることは,生徒本人にとってプラスとなることは多いのです.塾の指導員の人は模試の成績だけを見て苦手科目について分析しますが,学校の先生は学校の定期考査の成績も踏まえて,塾より正確に苦手科目を分析できるはずなのです.

恥ずかしいかもしれませんが,学校を通して模試を申し込みましょうね.

2つ目は,高校で受験する場合,受験するときの席の場所がわかりやすいという点です.塾で模試を受けるときは,普段行かない学校(大学とか予備校とか)に受験しに行かなくてはいけないし,受験する教室も知らない場所ですので,割と簡単に迷子になります.特に,大きい大学だと簡単に迷子になっちゃいます.

そんな,タイムロスをするくらいなら,いつもの教室のいつもの席に座って受験した方が,受験前の時間の使い方を考えたり,1つでも多く英単語を覚える時間を確保できます.当然その方が受験勉強において有効な時間の使い方ですよね.

模試はいつもの自分の高校で受けましょう!

まとめ

本記事では模試のスケジュールと,年間10個くらい模試を受けるときの模試の選び方についてまとめました!

模試はうまく使わないと,成績アップにつながりません!でも逆にスケジュールを立てて計画的に受ければ,苦手分析・克服のための強いツールになります!!

それではまた来週!!ぜひうまく模試を活用して受験生活を送りましょうねー!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?