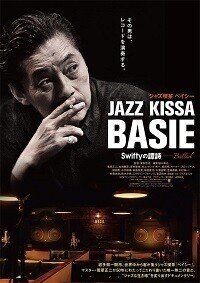

映画の感想 映画鑑賞の師匠に叱られるので「ジャズ喫茶ベイシー」を(2020年1月記)

昔読んだヒッチコックの「映画術」で、映画は2、3行に要約されるくらいの物語を語る程度、とか。街を主人公にした映画が撮りたい、とか----そんなことを言いながら「カメラを持った男」か「伯林大都市交響楽」だったかを称揚していた、気がします。「カメラを持った男」が1日街を歩く、そして「これがロシアだ」と。「ワイルドウエストショー」が「これが西部だ」と息巻くのが「ブロンコビリー」で、一枚の家族肖像画が動き出すのが「家族の肖像」、映画館の観客の設定がそのまま主人公になる「モンキーシャイン」。そんな映画の見方をしていました。ある精肉店の家族が生産直販をやめる物語は、人というより店が主人公になっていたと感じました。では「ジャズ喫茶ベイシー」はどうだったかしら。一応、朝から夜中まで、レコードで演奏するけれどライブも行うジャズ喫茶の1日に体裁。でも何か映画としての緊張感に乏しい編集と情報の多さ----三谷幸喜が「12人の優しい日本人」の中継で、観客にこれからあなたが「13人目」を体験する、と挨拶してましたが----そう、勝手いうなら、他人の努力を羨ましがって「聞き耳を立てる」末席の客になれなかった、残念さがいつまでもとれません。じゃあ実店舗に「行ってみよう」と思ったか?微妙です。なぜか、すでに失われた感を放っているから。精肉店はその特質が失われたのに「行ってみたい」と思わせるのに。そこの精肉店で刺身を食べたいと思わせるのに。精肉店は家族が生きて生活しているから不要な訪問は失礼かなと思わせます。この映画作品のジャズ喫茶はすでに「遺影」なのです。もちろん「トゥルーグリット」だって西部劇の遺影だけれど面白かったし、そういう作品もあります。

そうか、「ジャズ喫茶ベイシー」には、喫茶ベイシーの魅力が抜け落ちている、のだと思います。

-----------------------

前にも記録しましたが、実際聴いて好かったと思ったジャズらしきものはドロシー・アシュビーです。背負っているものは何か感じますが、彼女くらいの戦い方が好いと思います。岸政彦先生のライブは聴いてみたいなあ、と。本の読後感がアシュビーくらいだということです。

-----------------------

ある「ジャズ喫茶」の話。

大体こうした作品は銘打っている割に「物語」してしまうものです。

全国に600軒、まだあるらしい。

ライブでなく、レコードをかける「ジャズ喫茶」というのも、日本独自の文化らしい。

昨年観たフランスの看護学校の映画は、無事退院した映画監督が関心と感謝で、悩める若き学生を追いました。

希望に満ち溢れた雰囲気はなかったけれど、好い始まりの物語でした。

ある精肉店は、滅びの物語でした。生産直販という最後の武器も取り上げられて、形式だけ「普通の」仲間入りをさせられた話。

では、このジャズ喫茶はどうなのでしょう。

映画中、何度も気の利いた言葉がでてきます。ライカも集めていたり。冒頭ではカリタの扇型ろ紙でコーヒーをいれて飲みます。賛辞を贈る有名人もたくさん。ナベサダ。小澤親子。鈴木京香。森田芳光作品で映画デビューしたときロケに使われた様子。有名人がいっぱい出てきて、その人たちが支えて続いてきた、確かにそうかもしれないけれど。

蕎麦や、てんぷらや、寿司屋、ウナギやという日本独特形態だとしたら、ちょっとモラスキーの心地よい場所とはズレがあるかも。

劇場はミニシアターの「ベイシー」らしい。

もっとサービス良くてもよいのでは。

岩波ホールみたいですよ。

それと、「フジ色」濃すぎでしょ。普通のお客様、家族の証言なし。

でも、ジャズ喫茶が、喫茶の中でもっとも「戦った」人たちなのかも。

震災には触れたけれど、著作権禍には触れませんでした。有名人の証言が多く、家族スタッフからの発言がないのは配慮があるのかも。

ジャズは映画と相性が好いと思います。クラシックではこうした戦いの記録にはならないのでしょう。

だからなのか、小澤などクラシック関連の証言が、とってつけたようで退屈でした。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?