アジア農業専門家が、「生育データから夏イチゴ栽培の課題を読み解く」第2回 収穫データ実績

試験データ① 収穫量推移結果(1株あたり平均果重)

(編集部)

今回の渡辺さんが、試験栽培した屋外プランター環境で、1株あたりの収穫量が、信州大学公開文献「信大 BS8-9ʼの 品種特性と栽培指標」の試験データと比較しても、遜色の無い栽培結果となっています。

試験栽培を始めるにあたって、そのような高い収穫生産性を実現できると想像していましたか?

1株当たり平均果重の推移(単位 g)

(渡辺氏)

普通に育ってある程度は実もなってほしいとは思ってました。長さ50cmのプランター定植(2株)は4月29日の少し遅い植付けで定植後3週間は生育が緩慢だったので、まず株を育てた方がいいと思いL株の第一花房は5月17日に切除しました。

編集部補足:

今回の試験栽培の参加者の募集の関係で、渡辺氏には定植が4月29日と遅い日にち開始でお願いすることになりました。

(渡辺氏)

5月27日に第二花房の開花が始まり、6月25日にやっと最初の果実を収穫できました。6月中は2株でたった6個の収穫でしたが、L株の2花房に対し、R株に6花房も出てきたため7月に入って収穫量が急増しデータを集計するとそれが結構いい収量と聞いてちょっと不思議に感じました。

それは、L・Rの2株の差が大きかったことで、7月中の収量は

・R株の39個301.5gに対し、

・L株は7個59.5gだったことです。

編集部補足:

信州大学の公開文献の中で可販果と、渡辺氏の屋外プランター栽培の商品果を試験データ①で比較。 信大の可販果は6g以上の商品果と理解、渡辺氏の商品果収穫データとの比較を行った。

6-7月時点では、渡辺氏の屋外プランター栽培の特徴は、6月の早期収量が1株あたり50g程度あったこと。加えて、7月に140g超と、信州大学の収穫参照データを上回っていた。

試験データ② 草丈/草勢について

(編集部)

信大の栽培指標では、給液EC0.5-0.7(mS/cm)

の下で5月中に栽培日数に比例して草丈が成長しています。(試験データでの5月末の草丈25cm)

屋外プランター栽培環境では、定植後直後は、どんな草勢・栄養成長(草丈、新葉の展開数等)の様子でしたか?

潅水量/給液濃度の管理、プランター設置場所の調整(日射量、株の外気温度調整等)について、気を付けた点があればお教え下さい。

草丈推移の参照データ(信州大の公開文献より)

(渡辺氏)

定植後の草勢・栄養生長;

これらに関してのデータは始め取っていませんでした。定植後培土のアク抜きのための潅水をせずに、培養液の1000倍に希釈した液肥を株当り150cc程度を1日2回与えていました。

始めの3週間は生育が緩慢な感じがしましたが、花房やランナーの出現と同時に新葉も肥大し生育も旺盛になりました。この時期に出てきた葉が、一番大きくなり、7月には縦横10cmほど、草丈は左右の株でそれぞれ31,37cmに達したが、以降出現した葉は、縦横9cm以下、草丈も25,6cmで果実の小型化に合わせるような生長ぶりでした。

試験データ③ 廃液率と収量の関係について

なお、5月下旬に液肥容器を替えてた時に原液計量用具も替えて、濃度は2倍の500倍希釈になっていたことに気付きました。

この頃、廃液が出なくなったので、潅水時は水を加え実際には、860倍希釈の液肥を250ccx2回与えてました。

編集部補足 希釈倍率と信大推奨の給液EC値の関係について

使用した液肥メーカーのHPによると、500倍希釈のEC値は0.6dS/m。5月下旬までは、信州大の推奨給液EC値の0.5-0.7(mS/cm=dS/mと見なして)

編集部補足 廃液率と収量の関係について

信大公開情報で、廃液率の違いによる月別収量の推移が示されており

一定以上の廃液率がある給液量を潅水することが推奨されている。

試験データ④ 花房出現数

(編集部)

花房の出現数については、試験データ数値は6月下旬から始めっていますが、5月~6月下旬の花房の出現の様子はどのようなものでしたか?

R株は6月下旬に6花房と急激に花房数が増えていますが、株全体の生育の様子で特に気が付いた点はありましたか?

(渡辺氏)

花房出現;

先に花房が出現したのはL株で第1花房は切除したが、直ぐに次の花房が出現し、L,R両株ほぼ同時に収穫が始まったが、R株は早くから二分し6月中に開花花房を3つづつ付けたのに対し、L株は、7月上旬まで2花房と脇芽に付いた小さな花房できたが、中旬から下旬にかけて主株が三分し、それぞれ花房を2,3付けて、L,R両株共、9花房になった。

しかし、8月以降L株の草姿はR株より旺盛でも新しい花房は2花房のみ、L株は7花房も出現した。

株全体の生育;

草姿はL株の方が勝っていたが、栄養生長過多とは思えなかったが、果実生産ではR株が遥かに勝っていた。R株は「花房出現」で述べたように7月中に多くの花房が出現したことが果実生産増に大きく貢献したと考えてますが、7月の猛暑の中で花芽分化し8月に出現した花房からは小さな花(子房)しか咲かず第1番果でも4,5gの規格外の小果実だった。

このことから花房、花芽の分化への温度の影響が第一に考えられるが、関連文献を調べたり、実際に営利栽培している方々に教えを乞うて来年度の準備としたい。

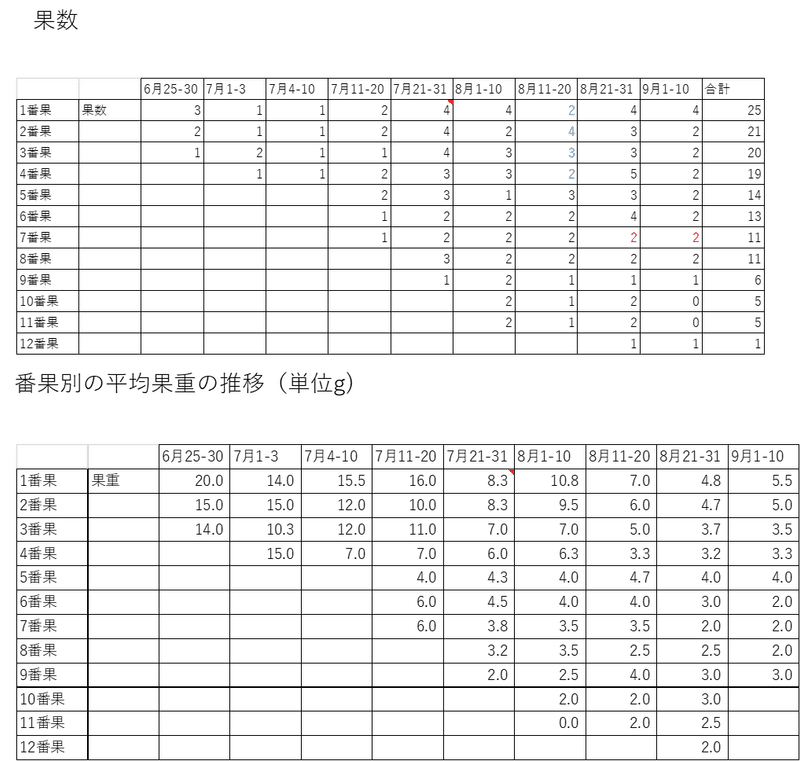

試験データ⑤ 番果順位毎の収穫量(2株合計)

(渡辺氏)

7月下旬以降、果実の大きさが初収穫以降徐々に小さくなってきました。。このため、同一花房の第1番果から最終番果までの果重のデータを取り、その関連を比較しました。

8月の期間収量は予想通り、L株が増えたが2株の合計収量は半減し、猛暑もあって株が徐々に弱ってきたことを感じた。

9月に入っても猛暑は続き、また太陽光の入射角度が低くなったこともウッドデッキでの遮光管理が難しくなってきました。春秋の遮光には、横からの光を遮ることができる縦型遮光シートが必要かなと思っています。

編集部補足:

信大公開情報では、本品種の1花房あたりの花数10としている。

収量最大化の推奨摘果については、1花房あたり3-4果残しの

試験データを記載している。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?