サムライの源流〜弓と刀と髷の継承

BC18世紀、メソポタミア西方のアナトリア半島北部の町、ハットウシャを中心に盛えた古代ヒッタイト王国。キプロス島(かつては世界有数の銅鉱山が有名でCyprus=Copperの由来)を支配したヒッタイトは、優れた製鉄(鋼)の技術で帝国の勢力を拡大しました。

アナトリア由来の製鉄技術はやがて、BC8世紀からAD3世紀にコーカサス地方の草原地帯で活動した遊牧民族スキタイ(Scythians)に伝わりました。スキタイ人は製鉄技術をさらに革新し、繊細な加工が可能となり、鉄のヤジリとして武器の破壊力を増強、轡(くつわ)やハミという馬具を開発し騎馬の長距離移動を可能にしました。

ハミの開発で馬への細かい意思伝達や制御力を獲得した遊牧民族は、機動力を増した騎馬という〝長距離弾道ミサイル〟に、鋼鉄のヤジリという〝核弾頭〟を搭載したようなものです。騎馬と一体となり破壊力抜群の弓矢を放つスキタイを怖れたギリシア人が、神話で語り継いだのが人馬一体のケンタウロスでした。現在で言えば核保有国並の圧倒的な軍事力を手にした遊牧騎馬民族はコーカサス地方を北上、他の部族を圧倒しながら広いユーラシア大陸を東へと席巻しました。

スキタイ帝国の東征と重なるように、BC4世紀の中央アジア、モンゴル高原に現れたのが「匈奴(Hu-na, フンナ, ヒュンナ)」でした。匈奴は民族系統不明と言われますが、騎馬を自在に操り馬上から強力な弓矢を放つという、漢民族を震え上がらせたその戦闘スタイルはケンタウロスの破壊力そのものです。匈奴の製鉄技術(直接製鉄法)は漢の製鉄法(還元間接製鉄)に比べ鋼の強度が格段に高く、自在で繊細な加工技術は強力な武器開発に繋がりました。

AD4〜5世紀になり地球が寒冷期のサイクル(古代後期小氷期)に入ると、モンゴル高原西方の遊牧民フン族(Huns, ハン, ハーン)が食糧と遊牧に適した土地を求めて南下を始めます。これが「ゲルマン民族大移動」の端緒になるわけですが、フン族が匈奴(の末裔)だとすると、騎馬民族の革新的な機動力(馬具の革新)と破壊的な軍事力(製鉄技術)は、中央アジアのみならずヨーロッパの歴史も書き換えたことになります。

地球規模の寒冷化が誘発した騎馬民族の南下政策が引き金となりゲルマン民族はヨーロッパ全域に拡大、結果的にゲルマン民族とフン族から挟撃に合う形で西ローマ帝国は滅亡します。ゲルマン民族の〝大移動〟はガリア人側から見れば〝大侵略〟となりました。地球寒冷化と騎馬民族の軍事力が、ヨーロッパを暴力的で後進的な「暗黒の中世(Dark Middle Ages)」という封建時代に導いたのです。

同じくAD4〜5世紀の東アジアでも、寒冷化に伴い北方騎馬民族は戦乱の五胡十六国時代に突入します。AD10世紀に唐が滅亡すると、その中から「契丹(Qìdān, キタン, キタイ)」という民族が版図を拡げます。キタンとはまるでスキタイ(Scythians)が訛ったような名前です。Qitanは鋼鉄を意味し、丹は水銀、つまり金属を意味します。ヒッタイト、スキタイ、匈奴と同じ鋼鉄と騎馬文化を持つ契丹が、遂にユーラシア大陸の東端に到達します。

また、この時期(AD6世紀)、匈奴から分かれた部族と言われる突厥(Türküt, テュルク)という遊牧騎馬民族が中央ユーラシアで覇権を広げます。現在のトルコ共和国(Türkiye)は製鉄の起源アナトリア半島に位置し、突厥(Türküt, テュルク)の原住地も鉄鉱石豊富な場所でした。中国の史書で「鍛奴(鍛鉄奴隷)」と呼ばれた突厥はAD6世紀終わりには東西に分裂しました。ちなみにトルコにも日本の流鏑馬のような馬上から矢を射る伝統スポーツがあります。

大陸西側のフン族がゲルマン民族を圧迫していた頃、東アジアでも北方の遊牧民族は南下を始め他民族と衝突します。そして契丹はAD12世紀に入ると、宋と金(女真族)の挟撃に合い滅亡します。滅亡というと民族が丸ごと消滅したかのような印象を受けますが、広大な国家の一部の勢力は別の土地に逃亡し、その土地の民族を駆逐するか同化して生き延びるのが歴史の常です。

一部の契丹一族はどこに落ちのびたのでしょうか。古代中国の長衣の裾は和服の着物の裾と同じ「裳」という上衣の裾を延ばした形状ですが、韓国の民族衣装は「パジ」という二股に分かれたパンツスタイルです。これは大陸の漢民族とは系統の違う、機動的で乗馬に適した服装です。巨大な帝国を追われた契丹一族の残党が、半島に落ち延びて広めた民族衣装だったかも知れません。

契丹が滅びた頃(AD1125年)の日本はちょうど平安末期で、この頃から徐々に勢力を増すのが馬に乗り弓を放つ武士の集団でした。和弓の成立や袴の着用もこの時代から広まります。鎌倉幕府を開き武家社会を築いた源頼朝ら騎馬軍団は、まるで大陸の帝国から長距離核弾頭ミサイルを輸入したような圧倒的軍事力で朝廷政治を終わらせます。流鏑馬で馬上から自在に弓を放つ武士の活躍に、大陸を席巻した遊牧騎馬民族の姿が重なります。

日本刀についても騎馬民族の刀剣との共通点があります。刀には真っ直ぐな直刀と反りのある曲刀がありますが、反りがあると重心の位置が柄(つか)に近づくため刀身が軽く感じられます。馬上から片手で引くように斬れるので少ない力で振り下ろせます。日本刀は大陸を席巻したモンゴル軍の騎兵用サーベルと同じ曲刀で、馬上からの攻撃に最適なのです。

また、サムライの特徴的な髪型の頭頂部を大きく剃りあげた月代(さかやき)は「兜の中の蒸れを防ぐため」と言われますがそうでしょうか。実は騎馬民族の契丹人もまた、髠髪(こんぱつ)というやはり頭頂部を大きく剃り落とし、鬢(びん)の毛を長く伸ばした独特の髪型をしていました。それはまさに髷を切り落とした落武者のようで、この毛を後ろから回して結いあげると丁髷になりそうです。

兜は世界中で使われる頭部を守るための武具ですが、中世西洋でも古代中国でも蒸れ防止で剃髪したという話はあまり聞きません。日本の兜には通気のための天辺の穴もあり、暑さ対策ならわざわざ剃り上げなくとも、スポーツ刈り程度の短髪の方が効率的ですし、馬上で激しく動く鉄兜から頭皮(月代)を保護することもできます。

契丹人の髠髪(こんぱつ)が側頭部を残して頭頂を剃り上げるのに対し、モンゴルや満州族の辮髪(べんぱつ)は、反対に頭頂から後頭部だけ残して残りを剃り落とします。辮髪も髠髪も丁髷も、元々は民族の伝統や独自性の主張ではないでしょうか。サムライたちは蒸れ防止というよりも、長い毛を頭頂に結い上げることで、鉄兜の衝撃から伝統の月代を保護したと考えた方が合理的です。

天孫降臨の神々の肖像に描かれ、古墳時代の埴輪にも象られる、長い髪を側頭部で束ねた「美豆良(みずら)」と呼ばれる弥生時代(BC8世紀〜AD3世紀前半)の特徴的な髪型があります。この美豆良も、契丹人の髠髪も、サムライの丁髷も、それぞれ8の字に結ぶか、垂らすか、結い上げるかの違いはありますが、いずれも共通するのは側頭部(鬢)の長い髪を残すという点です。

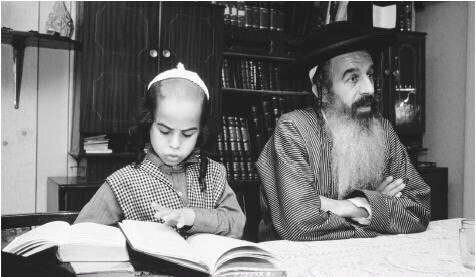

BC17〜16世紀の歴史を記述した旧約聖書レビ記に「あなた方の頭の鬢(びん)の毛を剃り落としてはならない」という戒めがあります。これに従ったユダヤ人の伝統的な髪型が「ペイオト」。側頭部の巻毛や帽子を象った古墳時代(AD3世紀後半〜AD6世紀)の埴輪は、当時既にユダヤ民族が日本に渡来していたことの物証です。時代が下った平安時代(AD9世紀〜AD12世紀)にも大陸の騒乱を逃れ、隣の島国で暮らす同族の末裔たちを頼って契丹人たちが幾度か渡来した可能性は考えられます。

そして、この時代の日本では「承平・天慶の乱(東国の平将門や瀬戸内の藤原純友の乱)」「治承・寿永の乱(源平合戦)」などの内乱が勃発します。歴史の教科書では「貴族の弱体化と地方武士の台頭」と通り一辺な説明ですが、何故両者の力の均衡が崩れたかの考察は曖昧です。ゲルマン民族の大侵略で圧迫されたアングロ・サクソンがブリテン島に渡りケルトを駆逐したように、漢民族と満州族の圧迫で日本列島に渡った契丹武士たちが、圧倒的な軍事力(騎馬と弓矢の長距離核弾頭)で貴族を弱体化させたのだと思います。

そして、こののち日本もヨーロッパの暗黒の中世のような戦国時代の動乱を経て、江戸時代まで続く封建時代に入ります。騎馬による合戦、鋼(はがね)の曲刀としての日本刀、弓矢を駆使する流鏑馬、ユダヤ人のペイオトや契丹人の髠髪にも似た丁髷…サムライ文化の源流は、日本を飛び出しユーラシア大陸の騎馬民族、ユダヤ、そして古代ヒッタイトにまでそのルーツを辿れそうです。ちなみに日本のように家の中で靴を脱ぐ風習はトルコと韓国、つまり騎馬民族に共通する文化です。ケンタウロスのように馬をまるで自分の足のように使いこなした騎馬民族にとって、馬はまさに靴代わりのような履き物同然。騎馬民族たちはその履き物である〝馬〟を外に置いて家に入ったため、〝靴〟を外に脱いで家に入るようになったのではないでしょうか。

現在の国境に縛られた、近視眼的な視座から民族を語るべきではないのです。「日本民族の伝統」「大和魂の誇り」などと狭窄的に論じると、歴史の大きなうねりや人間としての大切なものを見落とします。民族、国家、集落、団体…偏狭な帰属意識に囚われた無意味な紛争は、支配者に都合の良い分断統治にほかなりません。地球規模の世界史の中でフラットに日本史を俯瞰して初めて、これまでとは違う新しい歴史観と民族の系譜が見えてくることでしょう…

“Do not cut the hair at the sides of your head or clip off the edges of your beard.” (Leviticus 19: 27)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?