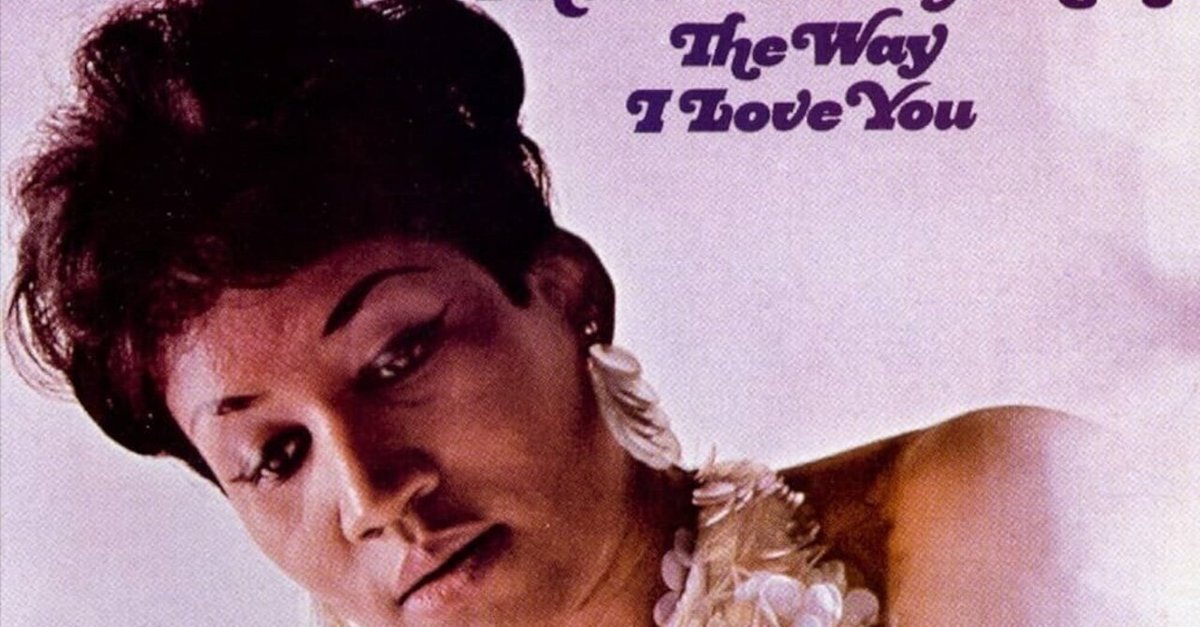

Aretha Franklin『I Never Loved a Man the Way I Love You』(1967)

アルバム情報

アーティスト: Aretha Franklin

リリース日: 1967/3/10

レーベル: Atlantic(US)

「『歴代最高のアルバム』500選(2020年版)」における順位は13位でした。

メンバーの感想

The End End

ビリー・ホリデイやエタ・ジェイムズやニーナ・シモンズに比べてボーカルが小さい、いや、大きくない。これはアンサンブル・オリエンテッドな態度を表すものか、はたまた、ボーカルを極端に強調したミックスに仕上げなくてもボーカルが埋もれない品質の再生機器が普及してきたことを表すものか、どちらかは分からないけれど……。

個人的には"歌と伴奏"という順位づけが行われていない、全てのパートが同じ地平に立ってひとつのエコシステムを構成しているような印象を受けるので、このミックスがとても好きだな。

コーメイ

このアルバムは、伸びやかな声とソウル独特の感情面が、印象的であった。前者は、スローテンポであれ、アップテンポであれ、すぐに消えゆくものではなく、長く燃え、消えたとしても、余韻が残っていた。後者は、気持が昂ぶれば、声が、高鳴り、落ち着きたいときには、鎮静する。この配分が聴いていて、頭に残った。

湘南ギャル

アレサ・フランクリン、ずっとなんとなく苦手だ。全部が大袈裟に聞こえる。

本来あるべき楽しみ方では絶対ないんだけど、このアルバムのパン振りが極端すぎて、片耳イヤホンで聴くと面白い。

しろみけさん

これまでのシンガーと比べても、声の抜け方と渋みの塩梅が絶妙で、現代のディーヴァの雛形に近い。「Don't Let Me Lose This Dream」でボッサが導入されるなど、これからポップスが世界中のグッドミュージックの旨味を希釈するフェーズに入るのかな……とも思った。

談合坂

どこまでも真っ直ぐに突き抜けていくような歌声が心地いい。バンドとラリーを打ち合っているのではなく、ワンフレーズごとにことごとく言葉を遠くに撃ち出していく歌唱に、バンドが次の弾を装填しているようなイメージ。語尾が透き通っているというのがいいのか、与えられるものの分量のわりに聴いていてとても爽快。

葱

英語で歌われている曲をこれまでおそらく何千何万曲と聴いてきたが、真面目に曲の歌詞を理解したことがない。タイトルと耳に飛び込んでくる単語だけを頼りになんとなく曲の内容を類推する。それで十分な理由は演奏やメロディーやリズムで曲のニュアンスは掴めてしまうからだ。このアルバムもメロディーとメロディーの間の嘆息や声を張り上げる時の力み方とかだけで、なんとなく彼女の心境が伝わってくる。

みせざき

決して声量だけで魅せるのではなく、初々しくバックとの調和を完璧に取りながら音程の高低を完璧に制御できるボーカルだと感じた。ボーカルというのもまたバンドの中で一つの楽器として機能すべきものであることを改めて思い知った。

また発する言葉一つ一つに生々しさを感じられ、単調なラブソングにも成り切らない奥行きを一つ一つの曲に生むことが出来ていると感じる。

六月

こう言うと失礼な言い方だけれど、こんなつよつよヴォーカルがボコボコ何人も出てくるこの時代すげーなと言わざるを得ない。その中でもこのAretha Franklinは、もちろんこれまでのヴォーカリストたちに引けを取らない力強さや技巧を持っていながら、そこに女性らしさ、女性という存在であることの取替えようのなさみたいなもの(それは男性にも、性別だけでなく人種や階級にも、それ以外のどんな属性にももちろん備わっていて、それら全てを自分がその存在であることをどうしようもできないことが、すべての芸術の根源の一つだと思っているし、それをポジティヴに変換することが芸術だと私は思っている)を彼女の声に強く感じた。いろいろな曲調を持った多彩な楽曲たちの中でそれを持った彼女の歌声が浮かび上がってきて、そういうフェミニズムや黒人解放運動のような、プロテスト・メッセージ的なものとしての動きのようなものをこのアルバムにはあるように思う。

もしピンとこなかったという方には、ライヴ・アルバムから入ってみるといいかもしれません。少し時代は進みますが、1971年に発表された『Aretha Live at Fillmore West』がヤベすぎるので是非。音楽の悦びそのものが発現しているようなそういうアルバムです。

和田醉象

こういう音楽が男だけのじゃないという事がまず嬉しい。というと"男か女か"の二元論に陥りそうだがそうじゃなくて、ソウルフルに歌い上げることは誰にでも許されたことなのだ、という開けた道があることがわかって嬉しいのだ。

遅い曲もあればアップテンポもあり、それらすべて乗りこなしている力強さが素敵だし、アルバムの緩急が効いていて、日が昇って上がってくるみたいでとても感動する。分からない。アルバムに色んな曲が入っているのは当然のことなんだけど、Arethaだからなのかもしれないけど、理屈抜きで感動してしまう。理性じゃない心の何処かが共振して、とても温かい気持ちになる!

渡田

情熱的な歌声の印象があるのと同時に、品のある豪奢さを感じさせる。

彼女の発する声は、芯のある低めの女声なのだけれど、単語一つ一つ語気が楽器やコーラスに比べて意外にも控えめなことに気付く。この力強くなりすぎてない感じが、全体の雰囲気を上品に整えているのだと思う。

次回予告

次回は、Velvet Underground『The Velvet Underground & Nico』を扱います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?