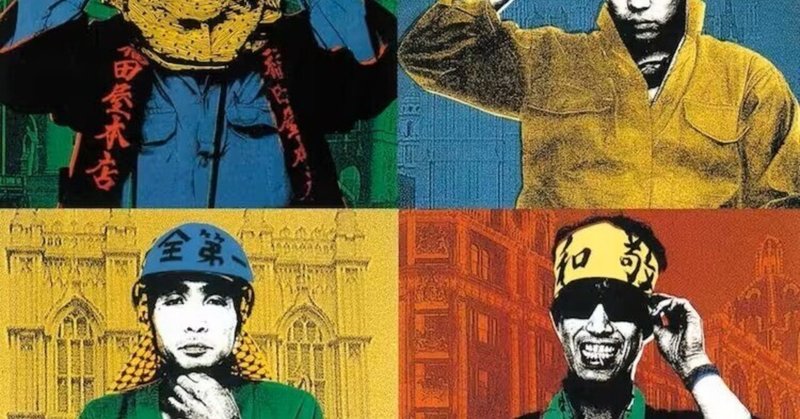

ザ・タイマーズ『THE TIMERS』(1989)

アルバム情報

アーティスト: ザ・タイマーズ

リリース日: 1989/11/8

レーベル: EASTWORLD(日本)

「50年の邦楽ベスト100」における順位は78位でした。

メンバーの感想

The End End

コンセプチュアルにも響くけどコンセプトアルバムというよりは、ロックオペラ的な構成と語り方だと思った。

ギターの音色が軽快でキラキラしてて、ソングライティングもそうだけど、それ以上にギターの音色のその楽しさがこのアルバムをポップに仕上げている気がする。

「土木作業員ブルース」のギターソロが理想的なフランジャーの活かし方をしていて素晴らしいので、ぜひ聴いてください。いわゆるジェット・サウンドにとどまっていない、フランジャーならではの、コーラスとリングモジュレーターの中間みたいな金属質な揺らぎがアコギの音色の魅力を何倍にも引き出している…

桜子

ロカビリーな感じとか、自分からしたら新鮮に思えてカッコよかった。

政治的な問題が今も変わらなくて、興味深く聞けました。

自分達の世代にこういった分かりやすい政治批判の曲が流行っていないのは、政治に対する期待感の無さだったり、良くも悪くも状況が変わらない事で危機感が薄れてきているからかなあと考えたりしました。

俊介

コミカルかつシニカルな装いと態度は、時に真っ向からなにかを訴えるより有用になる。

考え方や理想の違い関係なしに楽しめるのが音楽の醍醐味だから、わざわざ音楽に政治を持ち出すのはなんとなく野暮な気がしてたけど、このアイロニーとイノセンスと、そもそもの楽曲の良さの最高のバランス感覚をみてると野暮かどうかも人次第だ。

湘南ギャル

この頃の忌野清志郎だって、きっと十分に”偉い人”ではあっただろう。それでも、日々に怒りや焦りを持つ、しがない庶民の目線で歌ってくれるのが嬉しい。生活の機微を上手に綴る人は多けれど、生活の土台についてハッキリ言葉にしてくれる人は少ない。30年前の作品と思えないくらい共感できる歌詞ばかりだ。まあそれってこの国の体質が30年で何も変わってないってことでもあり、あんまり喜べはしないね、、

しろみけさん

サボタージュ。聞いてたら何もしたくなくなるというか、いちいち踏ん張って生活している自分がバカらしくなる。3部作の“イ.人類の深刻な問題/ロ.ブーム・ブーム/ハ.ビンジョー”でちょっとアジテーションっぽくなったと思ったら、すかさず「さんぎ〜いんぎ〜いん しゅうぎ〜いんぎ〜いん」と来る(衆議院議員よりも先に参議院議員が出てくるの、案外珍しくないですか?)。世の中のナメ方をキヨ…ZERRYさんは心得てらっしゃる。

談合坂

クセはあるけど、あくまで'ポピュラー'であろうとする姿勢というのか、あまりにもさらっと聴けてしまうところこそが魅力なんじゃないかと思った。

30年ほど経った今になって聴いた時になんだかやるせなさが増しているように感じる、というのがまたさらにやるせないような、、

葱

大麻で、タイマーズなの?と1曲目から思ってしまったのは愛嬌でしょうか。こういう言葉遊びを含め全編に渡って「若さを原動力に出来なくなった者」の哀愁というかやるせなさが漂っていて「おれはしがないロックンローラー」という台詞も含めやるせない孤独、がテーマに思えた。一方でめちゃくちゃ自身の政治的アティチュードを明確に表明していて、そういうアーティストは後にも先にも日本では珍しいし、そういう意味でも孤高さという言葉が似合う。「何も変わらないさ...」という吐露で清志郎が好きになっちゃったね!!!!!!!

みせざき

難しい言葉に言語化することを一切せずに、我々と同じ視点から時にはシリアスに社会批判ができるというのがこのバンドの魅力であると思った。前回座談会で忌野清志郎は理知的、頭が良いという話があったが、意外にも自分のそうした自由奔放さややるせなさのような部分をアルバム全体を通してパッケージさせることができるというのがこの方の才能なのだと感じた。

和田はるくに

まったく、何発花火を打ち上げれば気がすむんだこの男は、とみなさん清志郎に対して感じていることだろうが、タイマーズはRCサクセションでやろうとしていたこの路線は感度ビンビンの清志郎に他のメンバーが賛同せず、新たなバンド結成という形で実現したものだ。

新たな立場、新たな表現の場という形だからか、アルバムの端から端まで遠慮のない言葉詰まっていて、「この時代、このキャリアを持った人間がとてもやることじゃない!」と調べれば調べるほど笑けてくる。

どうせやるなら、とタイガーズのメンバーの名前を文字ってステージネームにしたり、モンキーズからの引用もあったりとやりたい放題だ。

内容自体に目を向ければ、サイコビリー、ロックステディなナンバーもあれば、演歌を揶揄したようなブルースナンバーまである。後期RCって結構さまざまな要素を含んだミクスチャーな内容だったと感じているが、対照的にシンプルだ。これはTIMERSに限らないが、明確に誰かに向かってキレてる音楽作品って方向や目的が定まっていて、内容もまとまるし、伝わるものが伝わってくるもんだ。それをキャリアも円熟して最高の技術を持った男がやるのだから当然最高の内容なのだ。RCのアルバムだけだと伝わり切らない彼のカリスマさの根源に触れられる内容になっていて素晴らしい。これはみんなボスと読んで慕いますわ。

アルバムレビューというよりかはTIMERSに対するレビューになってしまったような気もするが、彼らはアルバムを一枚しか出していない(一応これ以外に未発表曲を含むライムアルバムも二枚出していて、しかもかなり内容が濃いが、あんまりここまで耳を通している人にあったことがない)ことを踏まえればそこら辺まで踏まえて考えた方がまとまったレビューになると思って触れさせてもらった。

渡田

どの曲に込められているのも素直な感情ではあると思うけど、ブルーハーツのような真っ直ぐな力強さはないし、戸川純のように心の衝動を操って純粋さを覆い隠しているわけではない。

もはや若者とはいえない年齢に達した清志郎が、なお残る自分の少年らしい素直さや、シャイな心を守ろうとする性格や、曖昧な衝動を持てあましているような感覚さえある。

あんなにも露悪的な格好、言葉遣い、メロディは、誰かに共感してもらえるような歌詞を歌うのが恥ずかしいあまりのごまかしのようだ。

「デイドリームビリーバー」ばかりは素直に失恋の悲しみを歌っているのかと思えば、その歌詞の正体は母を失ったことを歌っているのだという。

もはや、あえて聴く者に誤解を与えようとしているようにしか思えない。

次回予告

次回は、フリッパーズ・ギター『three cheers for our side~海へ行くつもりじゃなかった』を扱います。

#或る歴史或る耳

#音楽

#アルバムレビュー

#ザ・タイマーズ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?