Love『Forever Changes』(1967)

アルバム情報

アーティスト: Love

リリース日: 1967/11

レーベル: Elektra(US)

「『歴代最高のアルバム』500選(2020年版)」における順位は180位でした。

メンバーの感想

The End End

すっごく最高だ!ドラムの音色、ベースのリズム、うっかりしていると見過ごしそうなほど穏やかに不穏なムードを演出するギター…コーラスの重なり方やエコーの具合もやり過ぎていなくて、かなり今の耳で親しみを持って聴くことができた。

『Forever Changes』というタイトルは、"円熟したミュージシャンだけれども"という注釈を含んでいるはずだ。若さと勢いだけで新規性を追い求めるだけでも、確立されたスキームの上で手腕を見せつけるだけでもない、伝統と革新の調和が刻まれたレコードだと感じた。

コーメイ

Freedomが、エコーとして、アルバム全体を覆っている印象を抱いた。全体的に穏やかに進行していき、「The Red Telephone」のFreedomでフェードアウトしていく箇所で、繊細な音であるけれども、確固たる意識が感じられる。その単語、すなわち、Freedomにこのアルバムの重要な要素が、集約されているのではないか。

桜子

どこかセクシーで大人びていて、異国情緒を感じて、とても好きだ!スケール(音階)も好き!構成が予想を裏切ってくるし、セクションごとに違う顔を見せてくれるのも楽しい。なんだか、泣きそうになる。遠くまで旅してきた時の気持ちだ!知らなかった景色を初めてみた時の感動。からだにビリビリと響く!

湘南ギャル

気持ちの良い音を奏でる笛吹きについて行ったら、なんだか知らない森に辿り着く。そのままなんとなくそこで暮らす。しばらく年月も経ったある日、生まれ育った街で目覚める。神隠し?夢?それとも妄想?たしかに、たまにおかしな造形をした植物を見かけた。図鑑に載っていないような動物も歩いていた。でも、森の土を踏んだ感触は足にまだ残っている。そういう感じのアルバムでした。

こういう音楽を聴くとすぐ、森のような場所に思いを馳せてしまいます。実際の森を知らないからそう思うんでしょう。

しろみけさん

正直、羨ましい。心地よいメロディーと、アコースティックギターの伴奏。それとさりげないビートがあるだけで、心が惹かれ、大衆に認められた時代が……って当時はセールス悪かったのね! バキバキの音圧と手数で快楽中毒になってしまった自分には、少しばかり解毒の時間が必要なようです。aespa聞くの控えますね。

談合坂

なんだかこれまで聴いてきたアメリカ発のアーティストのなかで一番アメリカという地の遠さを感じる。大雨が降って蒸し暑い季節が顔を見せ始めたなかで聞いていると、この音楽なら湿気を吸い取ってくれるんじゃないかと思えてくる。ただ、そうやって遠くの地に想いを馳せる以上の聴き方には至らなかった。これに関しては地理的な話とかではなくて、成熟した人間という感じのサウンドのなかに自分が落ち着く隙を見つけられなかったのだと思う。

葱

これはアメリカの音楽!これはイギリスの音楽!と分けながら音楽を聴き続けてきたせいか、私はその差異に敏感になっているらしい。ビートルズと地続きのサイケデリック感覚を持ちながらもその根っこにあるのはボブディラン、ザ・バンドらと共通するようなフォーキーなソングセンスである。そして彼らはどこか、よりソウルフルで、より陽気で、より逞しい。これがラブなのだ。アメリカなのだ。

みせざき

移動中のイヤホンだけでしか聴く時間が無かったので、聴く環境の問題かもしれないが、3曲目までの素晴らしさ以降で若干ダレる感じが強かったです!

でも「Alone Again or」の綺麗なメロディーとアコギとストリングス等で彩る雰囲気は素晴らしく、「A house Is Not A Motel」で更なる盛り上がりを魅せる感じがまた素晴らしかったです!

よく考えると、この時代にどうしてこんな音楽が生まれるのかも凄く不思議ながら、静かに訴えてくるタイプもまたロックとなり、R.E.Mとかに受け継がれていくきっかけの作品にも思える!

六月

ビートルズ・ショックが尾を引く中、更なるサイケデリック体験を探し求めた高校生の私が、「サイケロック 名盤」とGoogle検索したら出てきたので聴いてみたが、思っていた音(ビートルズにより形成されていたサイケデリックのイメージ)とのあまりのズレにポカーンとしたアルバムだ。正直今でも、所謂サイケデリック・ロックを聴いてみるとしたら、このアルバムよりもファーストやセカンドを聴いたほうがまだ、ドアーズやピンク・フロイドと接続したかたちで安心して受け取りやすいと思う。しかしその安心はこのアルバムを聴いた時の違和感には勝つことはできないのだ。「所謂」からはみ出していく突然変異が生まれていったアルバムだと感じた。

和田醉象

すごい名前。愛の一語て。

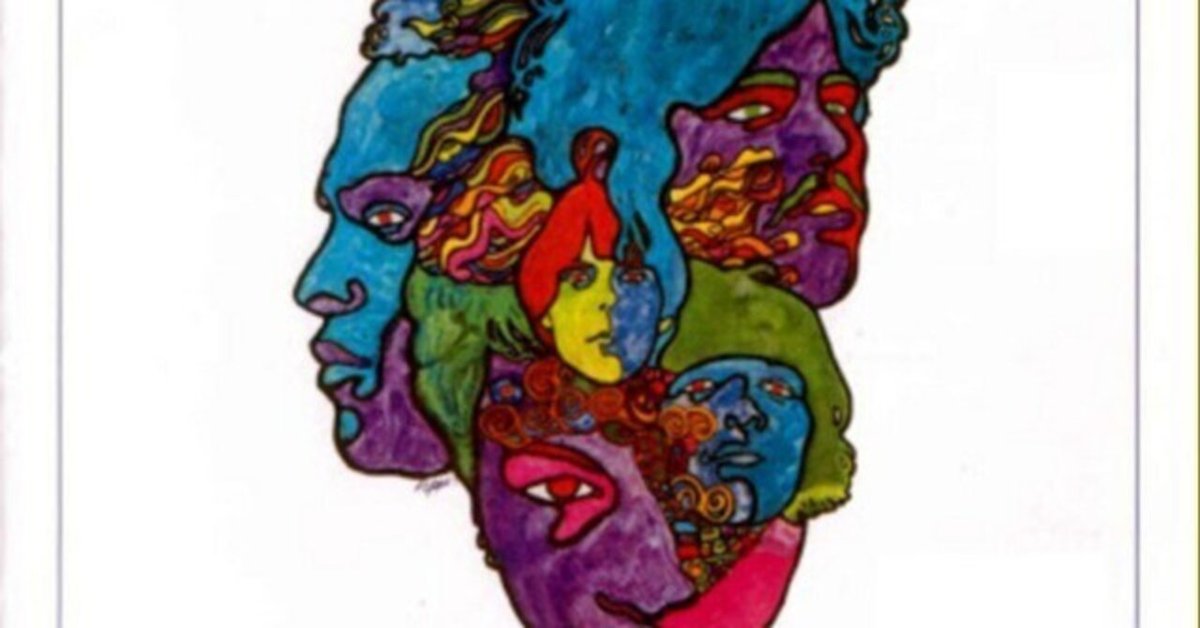

このジャケットは何度も見たことあったけどこんなに昔の人たちだったんだ。てっきりヒップホップの名盤なのかと思っていた。完全初見で聞いてみると、面白い、興味深い。

一番興味深かったのが手触りだ。西洋のよくあるフォークロックなのかと思うとちょっとずつ、サイケデリックな要素、アラビアンなハーモニー、アバンギャルドな叫び。でもってジャケは人の顔が合わさってアフリカの形をしている。続けているとアジアンなテイストも感じる。ヨーロッパの街並みを駆け抜けている風みたいな顔つきもある。百面相だな。タイトル通り変わり続けている。

この企画で聞いている他のアーティストの作品にはあまりない組み合わせがかえってものすごく斬新で新しみを感じた。また、アルバムを支配する妙な気だるけ〜な感じよ。西洋の音楽なんだけど妙に、とても親しめる。個人的にとても聴きやすかったし、もっと早く知りたかったな。

ちょうど今来日しているレッチリなんか「ロック」「ファンク」「ヒップホップ」の組み合わせな訳だけど、そういう組み合わせ、結果的にできる錬金術的な妖気をこのアルバムから感じた。面白い。

あと"The End end end end end end…"という歌詞を俺は聞き逃さなかったぞ。テーマソング?

渡田

ジャンルがわからない音楽。シンプルで丁寧なギターフレーズから始まるので生真面目なロックかと思ったら、ジャズのようなフレーズがあったり、ポップのようなキャッチーなフレーズが入ったりする。音圧が大きく上下して緊張感を作られるところは映画音楽のようだった。

無数のジャンルが、ドロドロに溶かされて独特のフレーズを作っていった結果、サイケデリックな印象にまとまった感じ。曖昧な形のまま音楽が進んでいく。

次回予告

次回は、Jimi Hendrix Experience『Axis: Bold as Love』を扱います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?