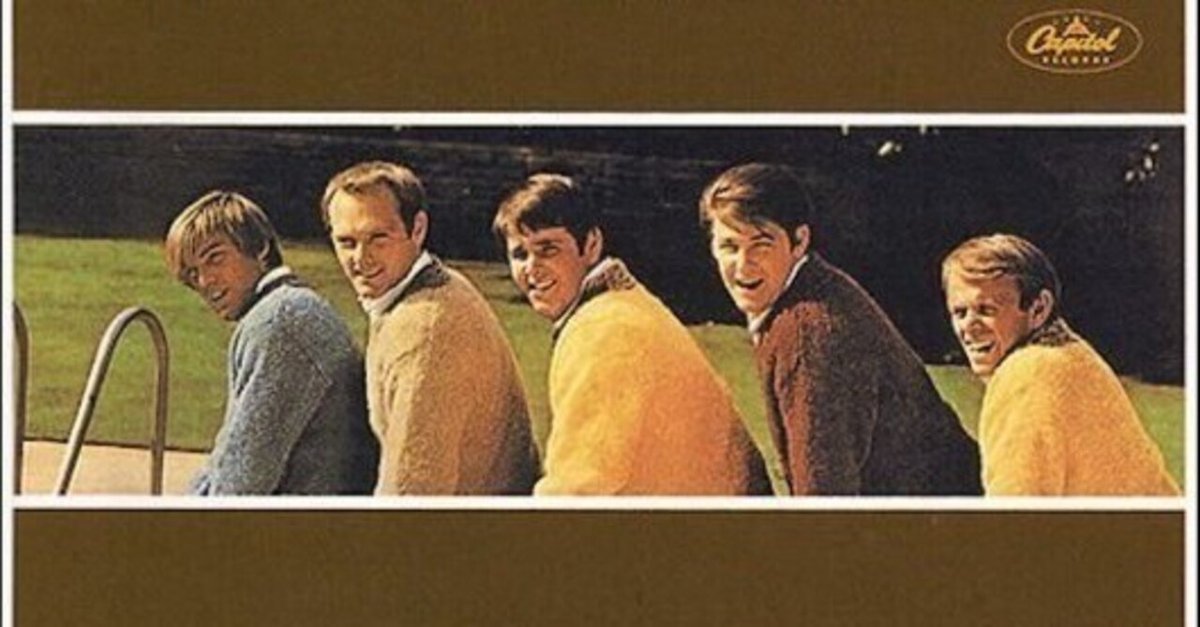

Beach Boys『The Beach Boys Today!』(1965)

アルバム情報

アーティスト: Beach Boys

リリース日: 1965/3/8

レーベル: Capitol(US)

「『歴代最高のアルバム』500選(2020年版)」における順位は466位でした。

メンバーの感想

The End End

ビーチボーイズもビートルズと同じく初体験です。(というか、洋楽編が始まって以来しばらく初めての作品ばかりなのだけど)

甘いお菓子みたいにハッピーな音色とハーモニーなのに、なんだか寂しさも感じる。この感じどこかで……と思ったら、フリッパーズ・ギターだ!

的外れかもしれないけれど、パーフリ→ブライアン・ウィルソン→フィル・スペクターという線をどんどん過去に伸ばしていったら、ヒトが初めて歌った瞬間にまで届くんじゃないか、という想像をしなから聴いてしまった。今の私のフェイバリットになるかは置いておいて、そういう強度を持った作品だと思う。

コーメイ

本アルバムは、お得なアルバムであろう。なぜなら、前半6曲は、サーファー路線で屈託なく聴くことが出来るけれども、後半5曲は、『Pet Sounds』に連なる静寂が前景化しているためである。とくに、「Dance Dance Dance」から、「Please Let Me Wonder」の無音の箇所で、新しい傾向のBeach Boysが誕生していると思われる。

アルバム全体のコーラスの技量は、高い質を継続しているため、これだけでも聴いていて楽しいと感じられるアルバムであった。

桜子

ボーカルコーラスとの距離感が本当に好きだ。演奏している人達の画が頭の中に浮かんでくる。

一体どうしてこんなにハーモニーに幸福感を感じるのだろう。楽しいことがあって、ホワホワと夢見心地で、体に熱が出る感じが、こんなにも音に現れてる音楽は、あまりない。自分の自意識に悩まされる時はこれを聴いて、この音像の世界に感情移入して、どうにか過ごしていた。

湘南ギャル

よく陽の当たる屋上で、風に吹かれながら聴いた。このシチュエーションで聴く音楽として、あまりにふさわしい。それと同時に、混雑してギスギスとした電車などはあまりに似合わないと感じた。もしビーチボーイズを好きでなく、そして今まで忙しない場所でしかビーチボーイズを聴いたことがない人がいたら、晴れた日に近くの河川敷まで行ってこのアルバムを流してほしい。思い切って湘南まで来ちゃうのもアリ。

しろみけさん

フィル・スペクターの方法論(ウォール・オブ・サウンド)が、一人の作家の手に渡った瞬間。気を抜くと、今自分が何を聞いているのかわからなくなる。ステレオではなくモノラルなのは絶対で、イヤホンで聞くよりも自分より背の高いスピーカーから爆音で射出した方が破壊力があると思う。そういう点では、今日のハードなダンスミュージックに通じる「爆音の美学」のようなものを感じた。いや絶対に、イヤホンなんかを想定されて作られてないこれは。

談合坂

厚いハーモニーがとても心地いい。こちらはミチミチに詰まっていくというよりもどこまでも堆積していくようなイメージ。サウンドとして似ているわけではないけど、多すぎ!!厚すぎ!!!ってなる気持ちで言うとジェイコブコリア―を聴いているときと似ている気がする。意識を少しだけ心地良い方向に鈍らせてくれるタイプの音。

葱

"僕とダンスしないか?僕とダンスしないか?しないか?"と何度も問いかける彼はパーティー会場にいるのか、お出かけが終わった後の車の前にいるのか、あるいは誰かを思い部屋の中でシミュレーションしているだけなのかはっきりとしないが、そのどれもを想起させる声を多重コーラスとして編み上げて歌っている。"ぼくの妹に手を出すな!"と歌う曲もそうだが、誰もが持っているような少年性を純度高く歌に仕立てたような、後の作品に通じるブライアンウィルソンの手癖が既に光りまくっている。

みせざき

これはザ・ビーチボーイズの中期の作品なのだろうか、初期のヒット曲のような初々しさはあまり感じず、後のウォール・オブ・サウンドに繋がるような、「面」としてのポップスがしっかり表現されている。歌詞はまだ純粋なラブソングが多いかと思うが、音像は硬派で洗練されている印象がある。

あとやはり何といってもコーラスのアンサンブルが素晴らしい。メロディーの意外なラインにハモリを加えていき、そこが聴けば聴くほど癖になっていく中毒性、これがザ・ビーチボーイズにハマる理由の一つなのだろう。

意外に単純に見えて奥深く、作り込まれて、気がついたら虜にさせていくザ・ビーチボーイズの凄さが前面に出されている。どんどん好きになりそうだ。

六月

いきなりこのアルバムだけを聴いても、何がどうすごいのか分かりづらいだろうと思ったので、このアルバム以前の、いわゆる"サーフィン楽しい!夏、最高!"みたいなことを言ってるらしいアルバムをちょびちょびつまみ食いしながら聴いたうえで、今作を聞いてみると、"どうした?最近なんかあった?"みたいに声をかけたくはなるくらいには陽キャから陰キャにモードが切り替わって、それまでのアルバムには殆どなかった繊細さ、ビーチでバレーしてはしゃいでる奴らを遠目に見ている捻くれていてモジモジしてる感じが加わっている。「In the Back of My Mind」や「She Knows Me Too Well」なんかでの涙が出てくるくらい純真無垢な旋律、それまで出てきてなかったもの。そのイノセンスが神懸かり的領域へと繋がってしまう次の作品への布石としての存在感は抜群にある。

あと、個人的にこのアルバムに至るまでのディスコグラフィーを聴いてみてわかったのは、The Beach Boysの凄さというか、コーラスワークなどの技能的なポテンシャルが分かりやすいのはこのアルバムの一作前に出た『All Summer Long』で、そのコーラスワークやらを魔改造的に使って何か今までにないとんでもないものを創り出そうし始めてるぞ、と分かり始めるのが、今作のB面と、その一作後に出た『Summer Days (and Summer Nights!!)』。特に後者は明確にやりたいことがあるのに無理やり今までの「夏最高!」なイメージの音楽を作らされていることで、そのチグハグさでその特異さが余計浮き彫りになって、もはや全然サーフィン・ソングからはかけ離れてしまった、フィル・スペクターに被れた異形のストレンジ・ポップになっていて面白いので、ぜひ。

和田醉象

みんなが好きなBeach Boysだ!音が分厚くない瞬間がない。歌に歌を重ねて、効果もかけてこの世のものじゃないような音になっている。Brian WilsonなりのPhil Spectorへの回答になっている。

『Pet Sound』以降のものほど曲はまだ練られていないと感じるけど、サーフからの過渡期というには自分のやりたいことがわかりすぎていて面白い。

渡田

アップテンポな曲が多いのだけれど、乾いたドラムの音とノイズを含んだかのように録音されていて、それぞれの音が細かく振動しながら響いてくる。

曲が盛り上がる場面に、それまでのサーフロックにはない独特の印象があった。確かに激しい盛り上がりがあり、両手をあげたくなるような感じもするのだけれど、もっと内向的なもの、例えば考え事とか、妄想とかをしている時の静かに精神が昂ってくる時の雰囲気も含んでいる。

一見60年代のノスタルジックな印象を持つのだけれど、じっくり聴くとどの時代にも普遍的に共感できるものも含まれていることに気付かされる。一人で研究をしている時とかの、思考がどんどん邁進していく時の感覚が味わえた。

次回予告

次回は、Bob Dylan『Bringing It All Back Home』を扱います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?