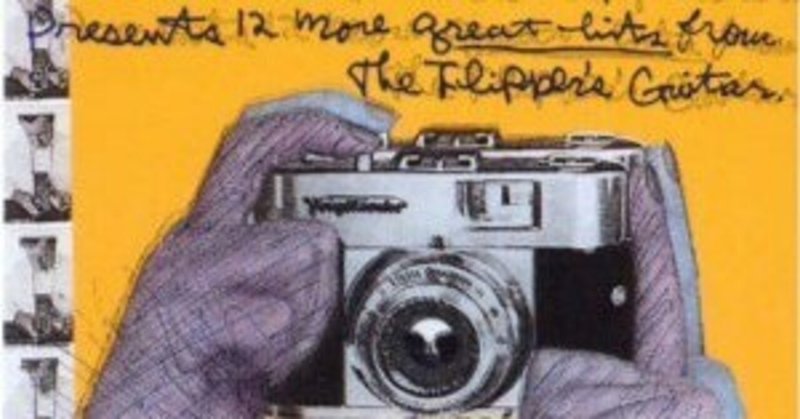

フリッパーズ・ギター『カメラ・トーク』(1990)

アルバム情報

アーティスト: フリッパーズ・ギター

リリース日: 1990/6/6

レーベル: ポリスター

「50年の邦楽ベスト100」における順位は45位でした。

メンバーの感想

The End End

あざとい。耳で聴いてるのにときどき目を逸らしてしまうほどあざとい。あざといのにどう考えてもナードだから混乱する。

グルーヴというものへの意識が薄いとしか思えないヨレが頻繁にあるように思う。ただ、膨大なリファレンスの折衷から生まれる垢抜けたムードは圧倒的だと感じる。あまり上手くないのにシュッとしててカッコいいから混乱する。

私の生活の中にこれが欲しい日がある気があまりしない、という意味では山下達郎を聴いている時に近い気持ちだった。他の人の文章読んで色々な楽しみ方をみつけようと思います。

桜子

この曲を初めて意識して聴いた時は、ZIPの曲ってこれなんだ!と思ったのを覚えています。

恥ずかしくなるくらい気取っている歌詞が、逆に等身大に感じる。

だってこれを作った彼らの年齢の人達って、これくらい何かに憧れているものだと思うし!

俊介

およそ21歳で作られた30年前の彼らの作品に、現在21歳の自分が批評しようとしてる時点で、この作品が邦楽界におけるマスターピースである証明になる気がする。

それを特に強く感じるのが詩から伺える卓越したセンスで、かつての当時の誌面上でみた、小沢健二の露悪的な側面を抑えて、こんなリラックスしたムードに適当な詩をかける彼の二面性は誰がどこを経由しても書けない。

世界あちこちに点在するクールをかき集めて、日本において真新しくみせかけたこの作品が、令和になってもまだ新しく響くから、きっと当時の彼ら2人ともほくそ笑んでる。(この時代にフォーカスされるのはきっと不本意だろうけど、)

なんだか、double knock corporationの文字がいやらしくみえる。

でもなんだかんだで、ちょうどこの時期、8月の翳りを感じ始めると悲喜交々、このアルバムを戸棚から引き抜いてステレオにかけたみたりするから、この2人には頭が上がらない!

自分の8月は"double knockout corporation"に託した。

湘南ギャル

前作は爽やかな風が部屋を通り抜けて行く感覚があったけれど、今作では少し湿度を帯びたのか部屋の中にとどまる。ピチカートの時に少し書いたけど、英語と日本語はメロの乗せ方があまりにも違う。あまりに違う故に、日本語にする過程でオリジナルにはなかった要素が加わらざるを得ない。どうしたって個性が出る。それが日本語で音楽をやる時のメリットにもデメリットにもなるんだろうなあ。少なくともカメラトークではメリットに転じていると感じた。

しろみけさん

落ち着きがない。ずっとアコースティックギターをジャカジャカ弾いているうえに、声に深いリバーブがかかっていて、耳の休まる時間がない。忙しい。「渋谷系は引用の音楽」という言説に乗るなら、これはまるで自分の家の本棚とかレコード棚をひっくり返して、それらのジャケットをフンフン言いながら高速の紙芝居のように見せつけているようだ。ピチカート・ファイブでは聞くことのできなかった性急な息遣いというか、これは明確にティーンの音楽。後の2人を知っていると「若いなぁ〜」って笑えてきちゃう。

談合坂

アルバムを通して聴いたことはなかったけど、断片的に触れたことのある曲がいくつも現れる。この作品もまた色々な人達のルーツになっていて、彼らを知る前から潜在的に私の音楽趣味に影響してきたんだろうと思う。

初めて出会ったのは誰かがDJでかけた「恋とマシンガン」だった。おもちゃ箱的なサウンドの流れに投げ込まれた’なんかいいポップス’のひとつとして聴いていたけど、こうして時代の流れの中で見るとこれはおもちゃ箱作りをしている最中だったみたい。

葱

「カメラ・トーク」というアルバムのピークは後半3曲にある。「分かりあえないことだけを分かり合う」「カメラの中の3秒間だけ僕らは突然恋をする」、、、と究極には人はひとりでしかないという虚しさや寂しさをファーストアルバムから連なるギターポップに載せて歌ってしまった。これは90年代以降の日本のムードを先取りしたものでもあるし、一種借り物の音楽として成り立った''渋谷系''の象徴としてフリッパーズ・ギターが君臨している理由でもあると思う。聞くたびに「すべての言葉はさよなら」で歌われる「分かりあえやしないってことだけを分かりあうのさ」という諦念が混じった言葉に感嘆してしまうし、ここはオザケンが書いたんじゃないかな。

みせざき

斬新さと懐かしさ、古さと新しさを感じさせるサウンドという梅林の感覚を味わうことのできる音楽に感じた。ボサノバのようなビートや派手な打ち込みなど、従来のソフトロックのサウンドから様々なエッセンスがプラスで盛り込まれているが、基本となる歌メロがとてもキャッチーなので全体的に聴きやすさを強く感じた。

またこの上手さよりもどこかいびつさ・わざとらしさを感じさせるこのボーカルがこの不思議な魔力を倍増させているなと感じた。

和田はるくに

メンバー体制が変わり、日本語で歌詞が書かれているところが前作と違うところだが、色々なスタイルの曲を詰め込んでいるところなどは変わらない。そういう大枠は変わってないが、「恋のマシンガン」など一発で聞いて頭に残る曲が増えてきたと思う。

ところで「Haircut 100」ってGalaxie 500の文字りなのかな。『バスルームで大暴れ』って歌詞最高。

渡田

ユーミンや大滝詠一を聴いたときに感じるような、穏やかで現実離れした印象を与える音楽ベースに、彼らの独特の音作り、メロディが絶えず詰め込まれていた。そのお陰か、このアルバムで味わえる雰囲気はとても繊細で豊かだった。

前回のアルバム「THREE CHEERS FOR OUR SIDE』に引き続き、自分たちが過去に聴いた音楽への憧慣をもとに曲の雰囲気をつくりあげ、その上に自分たちの個性を発揮させるような構造があったと思う。前回は土台となっている部分がネオアコだったのに対して、今回はソフトロックやボップロックを感じさせる。また、その曲の土台となっている部分もあくまで最低限の骨格といった感じで、曲の印象を引き出す効果だけにとどまり、彼等の個性を侵さない節度ある引用に思えた。

このアルバムの、独自性たっぷりでありながら、いつかどこかで感じたような印象をもたらしてくれる特徴はこういった構造のためかと思う。

次回予告

次回は、サンディー『MERCY』を扱います。

#或る歴史或る耳

#音楽

#アルバムレビュー

#フリッパーズ・ギター

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?