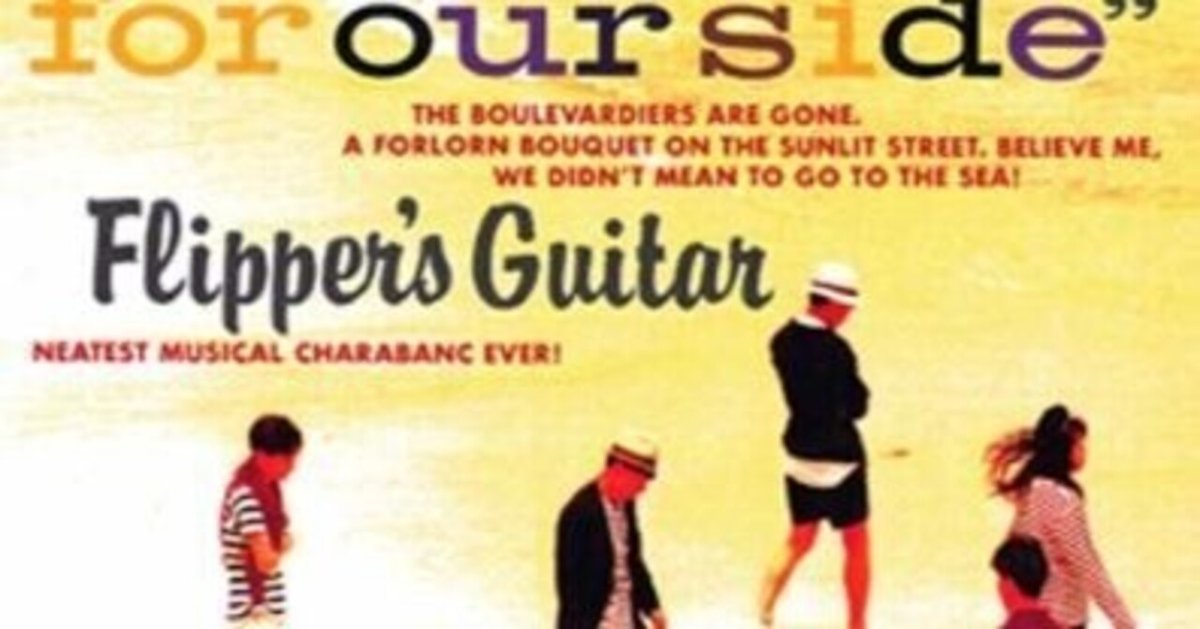

フリッパーズ・ギター『three cheers for our side~海へ行くつもりじゃなかった』(1989)

アルバム情報

アーティスト: フリッパーズ・ギター

リリース日: 1989/8/25

レーベル: ポリスター

「50年の邦楽ベスト100」における順位は87位でした。

メンバーの感想

The End End

こんなにポップなのにどうして押し付けがましくないんだろう。ギラギラのアコギ、ベタベタのコンプ、なんだかうまみ調味料みたいに、好みを越えたところで脳が直接喜ばされているみたいな感じがする。

ウソみたいに漂白されきったハッピーなサウンドなのだけど、たぶん本当にウソなんだと思う(本当にウソ…?)。漂白されているからこそ逆に“箱庭の外にあるもの”としてネガティブな感情が暗に言及されているようなヒリつきがあると思った。

好きになれそうな気はするけど、時間はかかる気もする。

桜子

私が音楽に興味を持ったのは、フリッパーズギターを好きになり音楽に興味を持った父のおかげなので、この企画でこれを聴けてとても嬉しい。

このアルバムがなかったら私はここにいないかも笑

だから今回はアルバムの感想というより”自分語り”をしたいです。

お父サンタクロースがくれた、ウォークマン。小4。初めての音楽体験。

その頃はアイドルにしか興味が無かったのに、お父さんが勝手にウォークマンにこれを入れてくれた。反抗期が邪魔をして、親の好きな音楽をなかなか好きになれなかった。大体中3くらいには興味持って好きになった。

高校の帰り道、青いススキが生えた川沿いをチャリで駆け抜けながら聴いたJoyrideが凄く綺麗な思い出で、まだ思い出せる。やっぱり思い出すのは父との話と、地元の風景。

俊介

「渋谷系」がリスペクトと節操のないひたすらな音楽遺産の盗用だとしても、再生ボタンを押すと、なんだかんだでその疑念もどこか自分の範囲より遠いところに飛んでいく。

渋谷系のいわゆるの蟠りを氷塊させるくらいの彼らのイノセンスと、その歌声の影に時々見え隠れする毒々しさと遠慮のなさ、そして若さから来るであろう不敵さは、後々の「ヘッド博士」なり、各々のソロ活動など、ラディカルな作品への布石になってると思う。

一通りアルバムを聞き終えたとき、ふと「アンファンテリブル」という言葉が頭に浮かんだ。

彼らの顔がもし、もっと不遜で、もっと愛想がなくて、もっと醜かったとしたら?と思う。

湘南ギャル

爽やかな風だ〜。どんなシチュエーションで聴いたって強制的に、春が始まった頃の日曜日になる。個人的にはオザケンもコーネリアスもあんまり好みの音色じゃないので、flipper’s guitarを危険視していたのだけど、拍子抜けするくらい肩肘張らずに聴けた。明るすぎる曲は時として人を疲れさせるが、flipper’s guitarの持つ明るさには押し付けがましさがない。この人すげー明るいけどなんで私と仲良いんだろうな〜と会うたびに思う友達がいるんだけど、そいつのことを思い出した。絶対性格合わんのに一緒にいても疲れないんだよな〜。

しろみけさん

胃腸が強い。元ネタの咀嚼をしてないというか、ネタを丸呑みしてそのまま吐いてる。これは諸先輩方にはなかった胃腸の強さというか、ポイポイ世界中の料理食って鍛えまくった2人の賜物だと思う。日本語に落とし込むんじゃなく、全編英語詞なのも頷ける。胃腸の元気なうちにこういうことをやらなきゃね、学生さん。元ネタをな、元ネタをいつでも吐き出せるくらいになりなよ。それが、人間えら過ぎもしない、貧乏過ぎもしない、ちょうどいいくらいってとこなんだ。

談合坂

このアルバムに関しては初体験だったのと、当時の音楽シーンの展開についての文章を目にする機会が最近多かったので、「これが噂の…」という感じで聴いていた。

とはいえ、今これを聴いて私が言えることは何だろうか…とも考えてしまった。好きではあるけど他の回と同じようにコメントを、となると出てきにくい。リアルタイムでこのパキパキのサウンドに出会って国内にこんな音楽が…!っていう体験はしてみたかったかも。

葱

フリッパーズくらいの年代の音になると急に親しんだ音になるというか、やっと自分の音楽的語彙と楽曲が結びつき始める。本作を短くまとめると「若いのに拙く無い」って言葉が似合う。若い、といっても青さがムンムンする学生の若さというよりかはいつもははしゃぎつつ、たまに達観して真理にたどり着いちゃう園児みたいな若さ。ただ演奏や曲の構成、特にバンドとしてたどり着ける場所には既に足を踏み入れていて、イギリス的ナードさもありつつドポップで爽やかな喉越しはいつ聴いても褪せない。

みせざき

恥ずかしながら、フリッパーズギターの曲を一つも聞いたことが無かったので、あの作品でなく初聴が本作ということになりました。なんかこのやけに軽快なリズムやサウンドとこのオーバーダブなボーカルがどこかあざとさを含んだモノとして感じてしまう。ストーンローゼズなんかもああいうやけにポップ過ぎる感じが逆にカウンターとして機能するみたいな(また例えが下手、)、そんな感じを抱きました。最近まともに曲作りしなきゃなと思ったりするが、やっぱ自分も英語で作りたいなとは思いますもん。多分こんな気取った感じになるんだろうな。こういうちょっと気を張った感じで全編英語というのがまたカウンターなんだなと思いました。

和田はるくに

セカンド以降は時折耳を通すこともあったがこの作品はほぼ初見。

音の作りやフレーズは90年代の日本っぽいが、曲の構成や進行は完全に彼らが憧れたネオアコっぽいナンバー。少し驚いたのが全て歌詞が英語だということ。憧れを自分たちのところに落とし込むということを考えれば当然か。

バンド形態の演奏だが、かなり音の作りがOranges&Lemonsの頃のXTCに似ているように感じ、密室ポップな感じ。そこも含めてやはり「英国音楽」という感触がする。

もう聞いていて思ったことが「二人のうちどっちが作ったナンバーです!」ということが一聴では分からなかった、ということだ。コーネリアスやオザケンにそこまで明るい訳では無いので断言できないが、おそらく二人で膝を突き合わせて作った曲ばかりが収録されているのではなかろうか。

これだけ自分たちのあこがれを反映させたアルバムを親友二人が密に連携を取って作ったのだとすれば、それはとても羨ましい話だ。きっと楽しくてたまらなかっただろうな。

ボサノバからサーフ風な曲まで色々な色が入った曲が入ってるあたり、自分たちの手札を全部切ってやろうという意欲も感じられて聞いてるこっちも背筋が伸びる、気合の入った作品だと感じた。

渡田

誰にとっても聴きやすいアコースティック楽器中心のメロディの中に、実は様々な工夫や独自性が練られていて、そういった作り手の妙が光るポイントを聴くほどに発見できるのが楽しい。

それぞれの曲をよく聴いてみると、楽器のフレーズはどれも複雑であったり独待であったりするのだけど、あまり通らない歌声と素朴な音色のお陰かそういった点が主張され過ぎておらず、穏やかなアコースティック音の受け入れやすい印象のまま、その凝ったフレーズを自然に楽しむことができた。

こういった特長によるものか、アルバム内の代表曲を一曲聴いてそれだけで満足ということがなく、その一方で何曲も続けていても退屈することもない。どの曲を聴いても、自然ともう一曲聴きたいと思えるものばかりだった。

こういった特徴は海外のネオアコバンド、例えばオレンジジュースやアズテックカメラにもいえる特徴だと気づかされる。そういった点ではネオアコの楽しみ方を再認識させてくれるアルバムでもあった。

次回予告

次回は、CHIKADA HARUO & VIBRASTONE『Vibra is Back』を扱います。

#或る歴史或る耳

#音楽

#アルバムレビュー

#フリッパーズ・ギター

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?