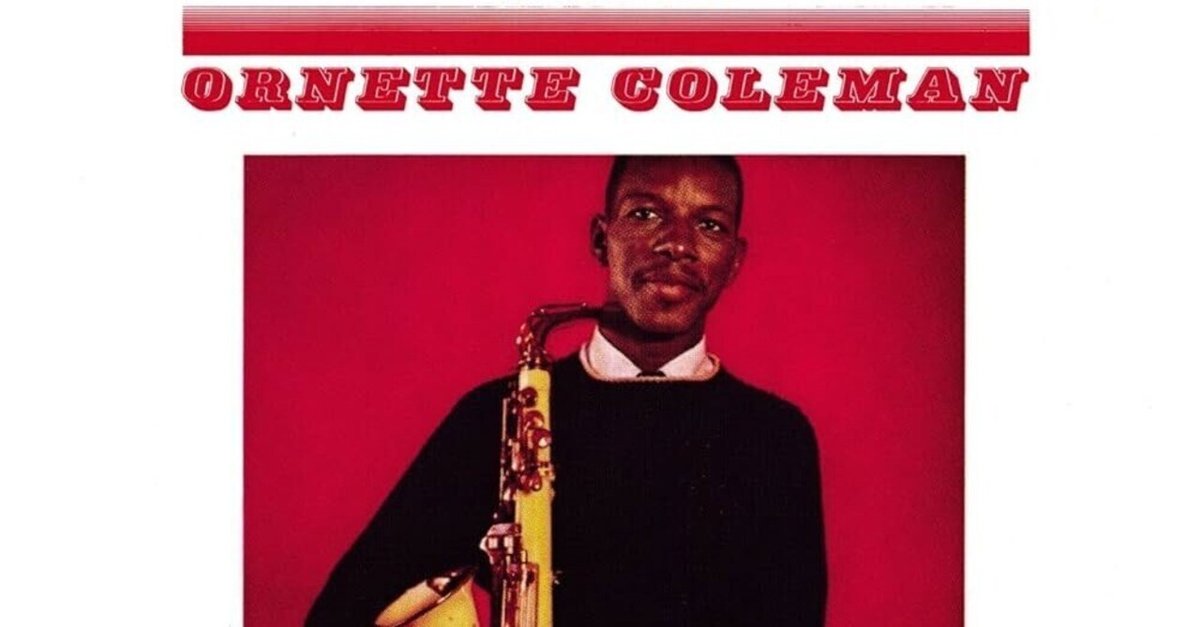

Ornette Coleman 『The Shape of Jazz to Come』(1959)

アルバム情報

アーティスト: Ornette Coleman

リリース日: 1959/11

レーベル: Atlantic(US)

「『歴代最高のアルバム』500選(2020年版)」における順位は417位でした。

メンバーの感想

The End End

全部収録されてる時間の3倍くらいやってたでしょ?本当は……みたいな演奏ばっかりで微笑ましい。即興でソロ吹いてると思ってた場所で急に息の合ったユニゾンやハモりが繰り出されるので混乱してしまう、どこまでが決まっててどこが阿吽の呼吸なのか全部教えて欲しいな……

『Kind of Blue』『Mingus Ah Um』そして本作と聴き繋げるだけでも文脈というか流れが少し感じ取れて面白い!ジャズもっと知りたい!

コーメイ

「Focus on Sanity」の転調後における、リズムの速さが気に入った。はじめは、何のことかさっぱり分からなかったものの、これが分岐点であった。これ以降、速度で押していく演奏になり、そのまま曲の最後まで押し流してくれる。しかし、全体を通じて、音楽理論をはじめ、技術的な点をろくすっぽ知らない私には、難しいと思った。そのようなアルバムであった。

桜子

ベースラインの音が、ソウルフルなんだけど、冷静さを装おっているように思えてすごく、かっこいいと思った。感覚で突き進んでいるようにも思えるけど、全部想定内で、計算済み......みたいな......?

俊介

もっと緩急なだらかに気持ちいとこに導いてくれるのがジャズだと思ってたけど全然知らない類のやつだった。物凄い勢いで迫ってくる。リクライニングに深く腰掛けてたのにいつの間にか前のめりになってる。ドラムがとにかく忙しい、すごい前に前に行く感じだ。すこしこわい。

湘南ギャル

ずっとズレそうでズレないのが、なんかこうめちゃくちゃ落ち着かない。ソワソワする。チルいの真逆を行っている。寝転がって聴いていても、立ち上がってしまいそうな瞬間がある。好きか嫌いかで言ったら全然好きではない。でも、こんな印象を受けたアルバムは今まで他にないから、忘れられずにまた聴いてしまうだろう。

しろみけさん

『The Shape of Jazz to Come』の邦題が『ジャズ来るべきもの』はカッコ良すぎる。邦題・オブ・ザ・イヤーです。

いわゆるフリー・ジャズは実験音楽の一形態として今も親しまれているけど、この作品はフリーな人が柵に囲まれながら時々足だけ飛び出ちゃうのを見てるみたいで、カオスの再現とはまた違うフリーな演奏が繰り広げられている。オーネット・コールマンの中では確固たるルールなり理論の柵は設けられているんだけど、それが一般に信じられているものとは微妙にズレていて、その差分にヒヤヒヤしながら聞くのが楽しい。ナチュラルボーンの変人って感じ、レコードで聞いてる分には楽しい!

談合坂

全然知らない、というか初めて知らされる文法だけど、聴いていればしっかり何がどうなっているのか伝わるのが絶妙なバランスで面白い。無音になる時間の使い方がとても好きです。単に緩急があるから楽しいというだけではなくて、ストーリーラインが成立する瞬間の気持ちよさを経験させてくれるような感じかも。

葱

楽器が少ない!おまけに同時に楽器が鳴っていたとしてもトランペット以外の音は物凄く控えめなので、トランペットの歌い方が物凄く映える。ブルックリンの地下鉄の乗り場で何度も巡り会いたい。映画「アバウトタイム」みたいに……。

みせざき

アルト・サックスならではの自由な動き方で従来のようなメロウ路線では無いアドリブの取り方が、1959年のジャズとしてはとても新しいと感じた。

「Lonely Woman」の出だしはどこか前衛的な響きも感じ、伴奏の独特な焦燥感も相まって全体的に不思議な音像を作り上げているのが印象的だった。また静と動のコントラストも激しく、ただ聞き入るだけでなく、どこか訴えかけるような音楽にも感じた。

六月

ノイズ・ミュージックが好きなので、フリー・ジャズは割とそれに近しいものを感じてたまに聴いたりする。特に阿部薫とか高柳昌行とかの70年代の日本のフリー・ジャズはすごく好きである(阿部と高柳のタッグ作『解体的交感』や、70年代のフリー・ジャズ・フェスティバルを実況録音した『Inspiration & Power 14 Free Jazz Festival 1』はオススメ)。このアルバムはフリー・ジャズの始祖となるアルバムだというので、さぞお気に召すのかと思ったら、これ本当にフリー演奏?ってくらいキッチリしていて、肩透かしを食らった。フリーさを感じたのは「Eventually」くらいか。こういう欧米の、ホテルのクリーン・アップされたベッド・シーツのような音像よりも、日本のアングラ特有の湿っぽい感じが好きなのかもしれない。まあプロトタイプだから仕方ないのだろうか。

3曲目の「Peace」を聴いていた時、序盤に出てきたフレーズが最後にもう一度リフレインとして現れるその瞬間までその間になされていたアドリブを全然聴いてなかったことに気がついた。前述した日本のフリー・ジャズのアルバムでは、僕はその奔放で苛烈な音の流れに全身の全てをまかせていく感覚で聞くのだけれど、このアルバムでは、注意して聞かないと聞き逃してしまうという真逆のモードになってしまった。どちらかの聴き方がどうこう言うつもりはないが、このこの演奏は身体よりも頭で演奏された音楽なんじゃないかと思ってしまった。

和田醉象

年末年始に田舎に帰って、その際に近所の山まで水を汲みに行った。水を汲むと言っても池があたってそこから水をすくってくるのではなく、湧き水みたいなのが整備されていて、管から勢いよく水が吹き出している。

そこに行ってみると、毎回思うのが生命の躍動だ。水の勢いは水道管のように一律ではなく、弱まったり、強まったり。落ち込んだり、盛り上がったりする人の気持ちと同じように。このアルバムを聴いて思ったのはそれと同じような躍動だ。「Eventually」のような早い曲でのスピードの緩急もそうだが、「Focus on Sanity」の太いベースにも血管の太さ的な力強さを感じる。

そしてこれが『The Shape of Jazz to Come(未来のジャズの形)』だって言い切る自信満々さも素晴らしい。

あと、このアルバム、おそらく私が子供の頃よく行っていたパン屋で流れていた可能性がある。中で食べるスペースがあったから、追加でスープも頼んでりして、家族と食事を摂ることもしばしばだったのだが、その時のことを思い出してすごくお腹が減る。近くのヨドハシカメラで3DSを買ってもらって嬉しかったことも思い出す。

お腹が減る音楽を聞いたのは初めてかもしれない。

渡田

管楽器の音のリズムが捉えがたい。展開が無軌道で予測不能だった。一方で曲の背後には、いつも細かく静かにシンバルを打つ音が刻まれていて、こちらは緊張感のあるリズムを常に一定に残し続けていた。

まるでドラムの音は緊張感を煽るBGMで、管楽器はそのBGMの上で演技をする役者のような感覚を覚える。だからリズムに合わせる必要はないし、動きも予想不能でも、曲としての統一感を感じられたのかもしれない。

次回予告

次回は、Howlin' Wolf『Moanin' in the Moonlight』を扱います。

#或る歴史或る耳

#音楽

#アルバムレビュー

#オーネットコールマン

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?