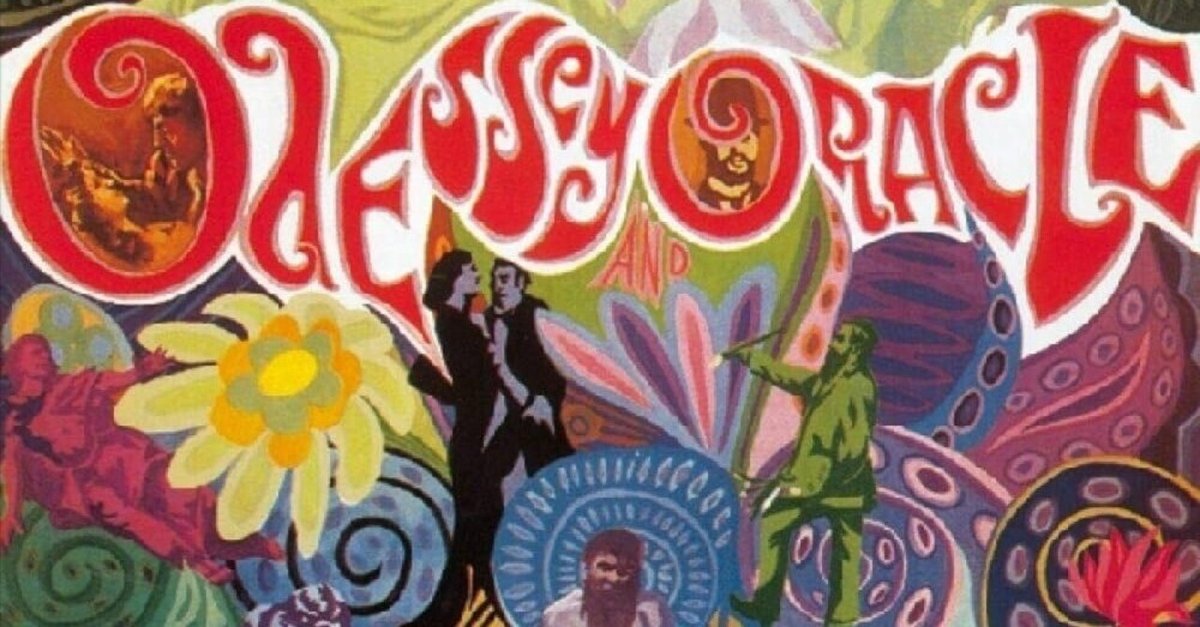

Zombies『Odessey and Oracle』(1968)

アルバム情報

アーティスト: Zombies

リリース日: 1968/4/19

レーベル: CBS(US)

「『歴代最高のアルバム』500選(2020年版)」における順位は243位でした。

メンバーの感想

The End End

生演奏っぽくないストリングスやフルートが聞こえて、おや?と思ったら、メロトロンが使われているらしい。メロトロンってこんな時期にもうあったの、すごすぎるな。

メロトロンはさまざまな楽器の音を各音階ごとに収めたテープが鍵盤を押すと再生される、サンプリング音源による楽器の元祖みたいな存在で、今調べたら1962年には存在していたらしい。かがくのちからってすげー………

バーズとかキンクスとかに比べて、なんとなく正気度が高いサウンドに感じてそこが好きだったのだけど、逆に当時セールスがあまり伸びなかったのもそれ故になのかしら、とか考えました。

コーメイ

ポップな曲で終わるかなと思いきや、最後で、おどろおどろしいそれで終わった点が、印象に残った。ときどき、少し不穏な演奏が、確認されるけれども。そこまで頭にこべりついた箇所は、目立たなかった。しかし、さいごに、がしゃがしゃしたものが続いた。これで、掴まれ、アルバムを聴き終えた。このようなアルバムであった。

桜子

想像出来るルールの中で、面白くするように努めているように思える。その精神性がすごく好きだ。だから、少し古臭くも聴こえてしまうけれど、そこから感じとれるクラシカルさは、すごくホッとして心地よいものだ!クラシカルと一筋縄でいかないから、クラシカルな部分が浮き出て見える。そういう錯覚だ!

湘南ギャル

ある主人公が、彼の目に映る世界を一人称で語っているような印象を受ける。彼の目は不自然に明るい。景色はすべて、太陽を浴びた水面のように光を放っている。現実のすべてを、美しさで覆い被せた虚構の世界に、彼はいる。アルバムを通して聴いていると、美しさで隠したはずの、彼が見たくなかったものたちの断片が見え隠れする。それが、いちいち悲しい。

しろみけさん

一曲目、やけにキックが近いな、PAしてる時にヘッドフォンでモニターから確認してる時みたいなバランス……。それはともかく、オルガンやギターのトレモロなど、シンプルなフォークロックからバラエティ豊かな聞かせ方に進化しているのが伺える。なんかもう、ロックバンドで、かつライブでの再現性を意識したら使える手札って案外もうないのかもしれないすね。ただ、そこを物量なりゴージャスさで強引に押し広げたのがバロック・ポップで、ここにはその源流があると思う。楽器を触る手って、多ければ多いほど楽しいですもんね。

談合坂

帰宅の音楽というイメージが浮かぶ。どの曲にもどこかに夕日が存在している気がする、しかも小学生の夏休みとかではなく鉄道に乗って退勤する人々の見るそれが。より具体的に言うなら、東京を東西に走る郊外路線の南側の窓から見る景色によく似合う音楽だと感じる。

ビーチボーイズ的な浮足立つハーモニーではなくて、どこまでいっても日常だけどその中に感傷を呼び起こすような響き。メロトロンのフルートの音色も私にとってそういう音のひとつです。

葱

これ聞くなら、ビートルズかビーチボーイズかドアーズかを聞くのでよろしいかと。それはそれとして、こういう表現が一般化して、少し陳腐なものへと変わっていく産業のプロセス自体は物凄く面白いと感じた。

みせざき

メロディーが常に好きな音域を攻めてくれる。それを完全に調和した楽器で付随させてくれる。今までサイケバンドの一つというだけの認識だったが、こんなにも奥深く素晴らしい音楽を作るバンドだとは全く知らなくて、全く聴いて来なかったのを後悔してます。分かりやすさとメロディーの紡ぎ方は正にビートルズのようで、でもその奥に深みとして後味に染みるよさもしっかり残ってる感じが良い。

六月

ある高校2年の、季節までは定かではない、いつものようにベッドに寝っ転がりながらスマホでYouTubeを開いて曲探しをしていたところ、「60年代の洋楽隠れた名曲集」みたいなプレイリストがあって、その一曲目として「This Will Be Our Year」が流れてきてまんまと、うわあ、いい曲だなあ!と思ってしまった。あの脳をぶった斬るようなピアノの音色がまたイヤホンを通じて僕の耳に飛び込んできたとたん、その記憶も一気に引き戻されてきて、ああ、あの時のおまえか、なんていうような、久々に友人にあった時のような気持ちになった。

『Pet Sounds』や『Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band』からは一年や二年ちょっとしか経っていないのだけれど、すでにその影響というか文法が各国のバンドに染み渡っていったんだなというのがすでにこのアルバムからは確認できると思う。

和田醉象

聞く万華鏡があったとして、これはそれにかなり近い代物じゃないか。

サイケデリックの定義って難しい。こういうフレーズだったらサイケだと指すわけじゃなく、音色やテンポ感も大事だ。僕はこのアルバムのテンポ感が好きだ。早すぎず遅すぎず、でも頭の中が虹色になるのに最短距離を走ってくる。

The Orgone Boxってバンドが好きなんですが、Zombiesを聴くことで彼らの特色というか、自分にとっての音楽のスイートスポット的なものが浮き上がってきて面白かった。虹色に頭の中を染めるのに何が必要なのかも分かる。割と本気で、10年前の自分に1枚渡すなら、というテーマで選盤するならこれかもしれない。

渡田

穏やかな曲調に、優しさのこもった楽器の弾き方、歌声で、曲の中には暗い音は一切使われていないはずなのに、哀愁を感じずにはいられない。歌詞に歌われる幸せな内容が裏切られる気がしてならない。

曲の優しい雰囲気があまりに慎ましげなせいだと思う。幸せを期待するような内容の歌詞を知ると、悲しみを真っ直ぐに歌ったどんな曲よりも聴くのが辛くなった。

次回予告

次回は、Johnny Cash『At Folsom Prison』を扱います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?