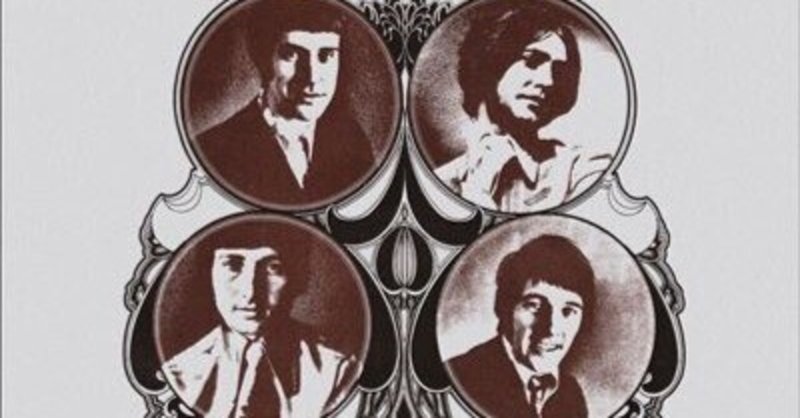

Kinks『Something Else by The Kinks』(1967)

アルバム情報

アーティスト: Kinks

リリース日: 1967/9/15

レーベル: Pye(UK)

「『歴代最高のアルバム』500選(2020年版)」における順位は478位でした。

メンバーの感想

The End End

ユニゾンってやっぱり良いですね……コーラスまで使って和音がパッと広がる瞬間も用意されていることで、同じフレーズを全員で弾く瞬間の気持ち良さが何倍にも増幅されている。

全体を通して過剰でないハッピーさがアンサンブルを包み込んでいて、ここのところ増えてきていたある種のドギツさみたいなものとはまた異なる高揚感を抱くことができた。

コーメイ

全体的にゆったりした曲調で進行していった。同時期の他のバンドとは打って変わり、サイケのような混沌はなく、ギターで縦横無尽に動き回る音もない。譬えるならば、午後に微風が吹いているような印象を受ける。しかし、歌詞で、皮肉かつ辛辣なものが散見された。これらのギャップが、Kinksの特徴を象っているのではないか。

桜子

ビートルズみたいと感じた!けど、ビートルズよりは、洗練されてない良さがあると思った!私はスカスカな音が好きだし、アイデアが光っている音楽が好きだから、すごく面白いと思った。あと、やっぱり、洗練されていない事ってすごく美しい事だと思う。内なるありのままのオリジナリティを感じると、その人の身体性を感じる。それをすごく美しいと思う!沢山のライブラリの中、際立つ作品になる。

湘南ギャル

1stばっか聴いてたからびっくりした!あのジャカジャカで無骨な感じも好きだったけど、また違う種類の良さがある。元気な曲と元気が出る曲って全然違うと思うんだけど、このアルバムは圧倒的に後者の曲が多い。押し付けがましくない。

10曲目の「Afternoon Tea」をえらく気に入ってルンルンで歌詞を見ていたら、全然寂しくて悲しくなっちゃった。切ないことをこういう曲調に乗せるの、ありがちだけど一番つらくなる。なんか自暴自棄の一歩手前ってこんな感じ。

しろみけさん

ボブ・ディランの譜割りがザ・バンドの活躍と共にアンサンブルの中に組み込まれて、それがフォークロックの一つの手法として確立したのを伺わせる。ポエトリーと伸びやかな歌声のミックスが巧みなボーカル、粗さを受け入れて余計な遊びをしない演奏など、これを叩き台に無数のバンドが生まれそう。その上、バロック・ポップに繋がる「Two Sisters」など、次世代への萌芽も確かにある。地肩をとにかく感じさせる一枚。

談合坂

エネルギーの扱い方が絶妙だと感じる。もしアークティック・モンキーズを好んで聴いていた高校生のころの自分がこれに触れていたとしても、その時は何もかもピンと来ることはなかったんじゃないかと思う。たぶんこの微熱感に耐えられていない。

これを聴いている今日はずっと屋外に居て、今年に入って初めて日光と蚊に肌を刺されまくった。手の痺れと戦いながら文字を打っている、こんな状況になんだかこの音楽はしっくりくる。

葱

おお、UKロックだ!という感想。慣れ親しんだ、あの弾けるほどポップだけど、ギターリフや構成にどこか耳を引く捻くれた箇所がありつつ、それでもやっぱりすんなり耳に入ってくる、あのブラーやXTCに連なる大好きなソングライティングがなされている。バッキングギターが曲に切り込みを入れていくようにコードをジャっ!と鳴らす瞬間の胸の高まりの普遍性よ。それにしてもビートルズが「Tomorrow Never Knows」で楽器以外の効果音を取り入れたら皆んなが揃って鳥や喧騒をレコードに刻み始めるのは面白い。

みせざき

まず「Waterloo Sunset」が大好きだということと、イギリスのバンドだけど乾いた感じのアメリカンな雰囲気を感じる点が好きです。

ボーカルが落ち着いた雰囲気の中納得感のあるメロディーを紡ぎ出す点に好感を感じる。

リズムにもさりげなく変化を加えたり、オーソドックスなバンドサウンドながらバリエーションを感じれるのが良い。良いバンドです。

六月

メロディーや構成は少し捻くれてるけど、サウンドがあまりに素朴というか、つかみどころがなくて、しばし考えあぐねてしまった。試しにこのアルバムの前後にリリースされた彼らの作品を聴いてみると、それらの作品の方がそれぞれ個性的な記名性のある音を持っていて、これを受けて今作は、Kinksにとってある音から別の音へと、ちょうど移行しようとしている、所謂「過渡期」と呼ばれる時期の作品であったのではないかと思う。

でもだんだん聴いているうちにそのあまりのクセのなさにクセになってきている自分にも気づく。ここら辺の時代は、ジミヘンとかシド・バレットとか、あまりにも強烈な個性や怨念めいたものが込められた音が多いので、スルッと聴けるっていうことはとても大事なのかもしれないなと思い直しながら、最後に置かれた「Waterloo Sunset」の名曲具合に唸った。素直に良い曲は良いですね。

和田醉象

世界で一番美しい曲こと「Waterloo Sunset」が入っていることは知っていたけど、それ以外は初めて耳を通す。

なんかロックと言うよりかは民謡みたいだな。軽く英歌詞をみたところ誰々ががこうしたみたいなストーリーテリングな語り口。多分色々と含蓄あるようでないような、でも確からしいことを言ってそうな。でも歌詞の中身を今すぐに知りたいわけでもない。ある種の魔法、色眼鏡がかかっていて、それを解いてしまうのがまだもったいない。

渡田

XTCやTalking Headsの先祖を見せられた感じ。ポップスを作るセンスを見せつけたいけど、他人と同じにはなりたくないという意志を感じる。

60年代らしいゆったりとした曲調のロックとしての印象が全体にあるけれど、その中に何度も繰り返し聞きたくなる、うねるような転調がある。むしろこちらがこのアルバムの魅力の本質に思う。

他とは違う個性を、いやらしくない形でさりげなくポップにまとめられていて、こちらも素直にそこを見ることができた。

次回予告

次回は、Cream『Disraeli Gears』を扱います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?