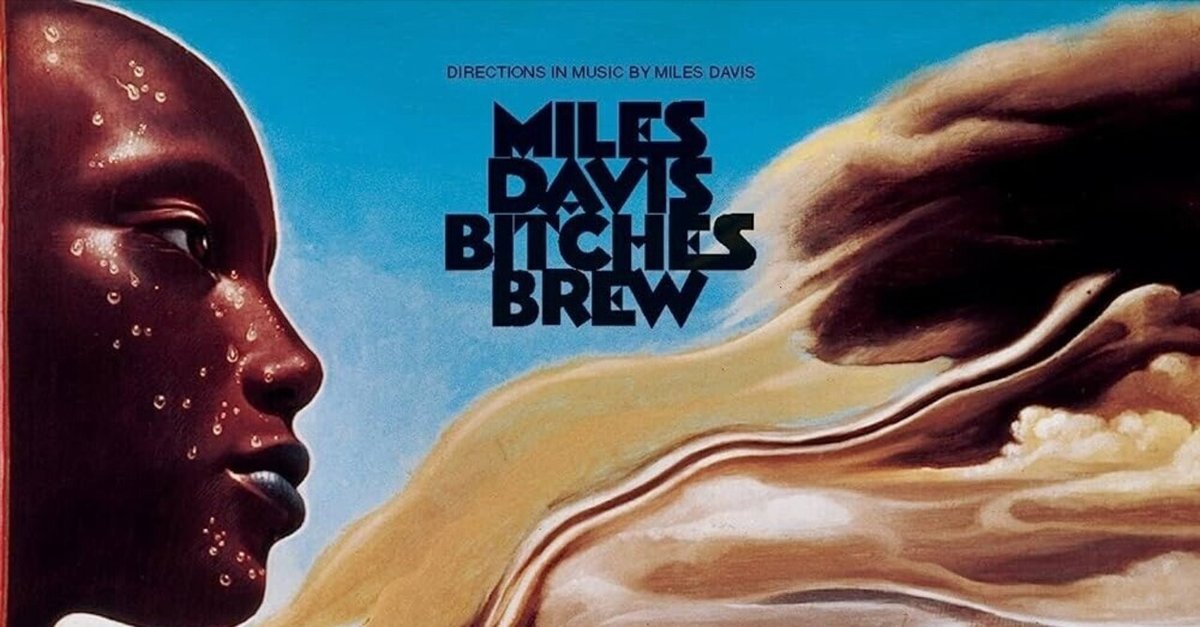

Miles Davis『Bitches Brew』(1970)

アルバム情報

アーティスト:Miles Davis

リリース日:1970/3/30

レーベル:Columbia(US)

「『歴代最高のアルバム』500選(2020年版)」における順位は87位でした。

メンバーの感想

The End End

あの……素人質問で恐縮なのですが……よく考えたら、このアルバムに至るまでエレクトリック・ピアノって登場してなくなかったですか??"エレクトリック・マイルス"という言葉や"ロックへの接近"という語りからついついエレキギターばかり想像していたけど、そうか、エレピも電気楽器だわ……私も、このアルバムで初めてエレピの音を聴きたかったよ。

トランペットにディレイがかかる瞬間が印象的だった。それはあまりにもディレイをかける前提で演奏されたフレーズに聴こえたからで、マイルスが自分でオン/オフを切り替えていたのか、録りながらエンジニアがかけていたのか、はたまた後からディレイをかけることをイメージして吹いていたのか……

コーメイ

伝統的なジャズの楽器に加え、電気楽器が登場したことにより、"うわ、広いところに来たな。もっと、進んでみよう"と思わせるアルバムであった。先述した"広い"という意味は、これまで培ってきたジャズの持つ音が、ずんずん進んで行くことにより、音の扱える範囲が広くなっていくことである。疾走感があった音に電気という1960年代に大輪の花を咲かせた音が組み合わさり、縦横無尽に駆け抜けられるような気がした。そのため、"もっと進んでみよう"となり、今後の展開に身を任せてみようという気にさせた。

桜子

なんなんだこれ!今の私には大げさすぎる感想しか出てこなそうで少し恥ずかしくなります......笑

これは本当に人間が作った作品?!1000年後にも残る神殿みたいな、神話みたいな作品だと思う。ジャケットの絵のように、自然の事象くらい難しく、身体に馴染むものだと思う。

湘南ギャル

なんか感想書いたら嘘になる。わかんなすぎるもん。青くてごめん。バスクラってクラシックな場以外ではそんな出てこないけど、渋い音出て良い楽器だよな〜と思うなどした。

しろみけさん

ずっと真ん中がなくて、なんならマイルスが吹き始めても欠乏感は変わらなくて、一歩踏み出したら真剣で鼻の先から叩き裂かれる緊張感だけが場を支配している。ファンクのように統制のコードが一意に定まっているのではなく、リヴァイアサンの眼光の元で粛々とセッションしているような圧迫感。リスナーとしてはどう振る舞えば良いかわからず、なんとなくこっちも緊張しちゃう。これ聞きながら飯とか食う気にはならんね。

談合坂

アルバムを聴いただけなのに、昨日ジャズのすげぇステージ見てきてさ〜って話してしまいそうな生々しさ。時代のどこかに音楽を記そうとしたのではなく、ただそこに発生した活動をなんかパッケージにできてしまった、みたいな衒いのなさが(なぜか)感じられる。洗練された技術と録音ばかりが詰まっているというのに。

フラッグシップの工業製品に長らく添えられてきたのってこういう音楽な印象があるけど、そういうテクノロジー=メディア=身体を研ぎ澄ます感覚の生む高まりをこの音に託したくなる気持ちがわかる。

葱

音は音楽のためにあるのではなく、音はまず音なのだ、とこの作品は訴えかけている。勿論"音はまず音なのだ"と楽しむためにはとてつもない研鑽の上で成り立つ楽理を土台としているのだろう。しかし、やはり、縦横無尽に脳裏をうねっていく音たちの脈動には、数万年くらい前に初めて人類が木の棒を持った時を想起させるプリミティブな喜びがある。いや喜びなんて甘さのない、森林の中で木や葉がカサカサと相打つ音、防波堤を波が打ちつける音、台風のときガタガタと世の中が震える音、そういった超然とした音を込めた作品を前に打ちひしがれるしかない。そして、これはジャズというジャンルの特性によるのだろうが、始まりや終わりという概念のない、始まって終わるために鳴らされた音ではない、その瞬間を生きている音の生き生きとした加減に聴くたびに気圧される。

みせざき

このアルバムについてかっこいいことは一杯言えそうだけど、まずはカッコ悪いことを言いたい。このアルバムを理解するのにおそらく2か月はかかったと思う。それも毎日欠かさず聴き続けて2か月かかった。

私は習慣として自分が気になっている作品、リスナーとして成長が期待される作品を一定の期間聴き続けるという習慣を行っている(今も欠かさずしている)。それでも本作は最初は全く統一したものに感じられなかったし、ただ不規則なだけの作品だった。何て言うか、凄く露骨すぎるのだ。

でも聴いてく内にその露骨さこそがマイルス・デイヴィスが表現したかったものではないか、と心から感じる。何故なら、ここまで年代で追ってたら分かるが、もうジミヘンもいるし、ファンクもあるし、ジャズも黄金期を過ぎている(?)。そんな中である意味これはジャズというジャンルが、その枠を超えて全音楽に対し投げかけたカウンターなのでは無いのかと思う。それもただのカウンターでは無くて、楽器同士を一定の空間下で触れ合わせながら、可能な限り野生的に放出しようという試みに感じる。指揮者マイルス・デイヴィスは何かビジョンを明確にして本作に挑んでいると思う。明確には描けないが、なにかそのビジョンは聴いていたら分かる気がするのだ。多分その根底はグルーヴなのだと思う。

私は本作のレコードを持っている。その中である人のレヴューの中に一番重要な言葉が書かれている。"私にはこれについて説明することはほぼ無いだろう、なぜならそれは愚かな行為だからだ、音楽がそれ自体を語っているからだ。"(みせざき訳)。

では音楽に語らせましょう。

六月

この時代ドラッグで自分の表現をいい意味でヘンにしてしまう人が多すぎて笑う。元々天才だったのに、ラリってる状態がそれに輪をかけて、ガラパゴス的にメガシンカしてまうような、この人もそんな人だ。もうこの時点で20年近いキャリアを持つ人がこんなふうになってしまうのを、当時の人はどう思ったんだろう。俺だってアジカンとかがこんなんなったら笑ってしまうよ。

1曲目の「Pharaoh’s Dance」では、妖艶であり怪奇な主にエレクトリック・ピアノの音色が通底している中に、トリップ・ホップさえ思わせるようなかなりかっこいいドラムがタブラと混ざり合って鳴っている。こういった、もう『Kind of Blue』の時の音とは鳴っている音が目まぐるしいほど変わっているのに、その中心にいるMilesのトランペットだけはずっと同じ音色をしている。エコーがかけられても、吹いているフレーズが変化していても、ずっと変わっていない、ジャズに明るくない自分のような人間でも聴いただけでMilesが出した音だ!と言い当てることができるくらいに記名性のある音を奏でていて、逆にそれが周りのサウンドから浮いているような風にさえ聞こえてくる。それがMilesの音楽の良さなのかもしれないとその時思った。

最後、気味の悪い話し声と笑い声でこのアルバムは終わる。どこまでも聞き心地の良い音楽なんて作らないぞというMilesの鼻息荒い姿勢が、そこに記録されているような気がした。

和田醉象

音が分厚い。代わる代わる音を出しているような作風で、主旋律がない感じなんだけど、参加者が多く、結果隙間なく音が敷き詰められていて息苦しい。絶えず仕掛けあってる緊張感も部外者にとっても居心地の良いものではない。ただ、聴いてると居心地の悪さなりに"ここかな?"という座りの良さがある場所を感じられる。ケツが定まったら、割と聴けるようになる。しかし、そこからも長い。

客としてケツを定めたら、次は没頭の時間だ。映像のない映画を見せられているようで、作品を一度飲み込むために絶えず解釈し続けなければならないのがしんどい。聞くことから逃れたいとすら思う。このアルバムをOSTに頭の中で映画とんなきゃなんない。ある意味奏者側に回ってテクニックの凄さに着目して聴くほうが楽そうだ。(それもそれで難しそうだけど)

ある程度映画化できると自分もさながら奏者だ。演奏の呼応に応じて予想したり、解釈のとっかかりが出来て楽しい。 最後、「Sanctuary」で全ては開放へ向かう。これまでが嵐の海だったとすれば、これは凪いで、なおかつ朝日を迎える壮絶さを抱えた海原だ。俺的にはそう感じた。

どこまで意図してるものか分からないけどいい曲順だ。

渡田

ジャズはほとんど聴かないし、今回のこの音楽も他で聴いたことのないような奇妙なテンポと音の音楽だったけど、不思議と初めて聴いた気がしない。

ドラマやアニメの不穏なシーンの効果音で流れていたような気がする。それがとても複雑な形をもって現れた感覚。今までテレビの中で自然と聞いていた効果音をここまで面白く真剣な形で再認識させてくれるとは思わなかった。

次回予告

次回は、The Who『Live at Leeds』を扱います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?