short Story「Telepathy」

今にも雨が降り出しそうな午後。

近くの公園に出かけた。本を一冊携えて。

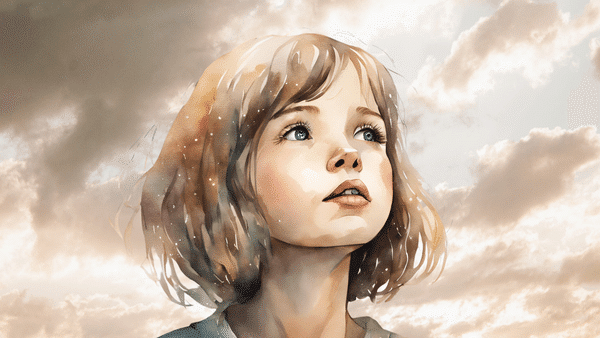

肌寒い曇り空のせいか公園に人影はなかった。藤棚の下のベンチに腰掛けて本を読む。隣接した遊具場のジャングルジムのてっぺんに、一人の少女が両足を広げて立っている。

どれくらいの時間が過ぎたのだろう。

軽い足音にふと目を上げた。

目の前にさっきのジャングルジムの上の少女が、胸に絵本を抱え込んで立っていた。

勝気そうな目が真っ直ぐに私を見つめる。

少女は黙ってわたしの横に座ると、少し誇らしげに「えへん」というようなそぶりで絵本を広げた。

わたしは黙ったまま本に目を落とす。

視線にならない視線を感じながら。

少女が唐突に口を開いた。

「字ばっかりの本やな。面白いん?それ?

わたしの本のほうが綺麗。色いっぱい入ってるし…見せたげよか?」

見合わせた目と目が笑い合った。

「名前なんていうの?」

「みお」

「何年生?」

「1年」

手渡された絵本に目を向ける。

『空飛ぶ赤いくつ』 何度も読み返したのだろう。角がよれて擦り減っている。

「この本好きなん?」

「うん。大好き。本もやけど、ほんまはこの空とべる赤いくつがほしいねん。」

幼いのか、ませているのか、わからないような瞳の色をしている。少女は肩で息をするように一気に喋り始めた。

「幼稚園のときな。この赤いくつほしいって友達にゆうたらな。あほや…て言われてん。

こんなん作り話やて。ほんまにあるわけないやん、て言われた。

先生に聞いても、笑うて答えてくれへん。

おばあちゃんに言うたら、そんなくつどこにも売ってへん、赤いくつやったらいっぱいもってるやろ、って。」

わたしの目を逸らさず、一直線に向けられた笑わぬ視線に、あなたならどう答えるのか、と問い詰められているような気がした。

「この空とぶ赤いくつがあったら、どこに行きたいの?」

一瞬のためらいと、わざとらしい常識から、わたしはそんなつまらない言葉で逃げた。

少しだけの後ろめたさを感じながら。

少女は地面の草を靴先でこすりながらつぶやいた。

「おかあちゃんのとこ…」

「おかあさんお家にいてへんの?」

聞いていいことかどうかわからなかったけれど、この少女に再びの逃げ言葉は許されない気がした。

「ようわからん。おばあちゃんは、おかあちゃんは悪い病気で遠い病院にいってる、て。

みおが行ったら、みおまで悪い病気になるんやて。そやからみおは、はずきとふたりでおばあちゃんのとこで、かしこう待ってなあかんのやて…。

おばあちゃん、みおがわがままいうたらすぐ怒るねん。 そんなんやったら、もうおかあちゃん帰ってけえへん、言うて。

はずきの頭叩いたときもそう言うた。

みおは悪い子やから、もうおかあちゃん帰ってけえへんかもしれへん。

そやから、このくつ欲しいねん。

このくつあったら、おかちゃんのとこ飛んでいけるやろ? 悪い子でもおかあちゃんに会えるやろ?」

少女は足元から目を逸らさずに一気に喋ると、ひとつ呼吸を置いて、顔を上げてわたしを見ながら言った。

「ほんまにあったらやけどな…。」

幼い願望と、知り始めた現実の意識との間を、いきつもどりつしている揺れる小さな気持ち。少女の母親は本当に病気なのか、それとも何かの事情があって、少女にそう言い聞かせているのか。

その時、少女が唐突に聞いた。

「なあ。今一番欲しいもんってなに?」

わたし? と自分を指差すわたしに、楽しそうに笑いながら少女がうなずく。

少女に作り話をするつもりはなかった。

お伽噺話のような淡色のゆめを話そうとも思わなかった。けれど、どういう言葉で伝えればこの少女に確かなものを伝えられるのだろう。そんな思いがわたしの中で駆け巡る。

「そうやね…。無くした風船かなぁ。」

「風船?なんや、風船やったらみお持ってるよ。 盆踊りのとき買うてもろた。

そやけどあれはあかんわ。もう萎みかけてるもん。そや、ファミリーランドに行ったらええねん。風船いっぱい売ってるよ。

この前おばあちゃんと行ったとき、ピエロさんがこーんなくらいぎょうさん持ってたよ。赤とかピンクとか青とか黄色とか。」

少女は両手をいっぱい広げて見せた。

なぁんや簡単やん、そのくらい・・と言いたげな、少し得意気な顔をしながら。

「あかんのよ。その風船はみおちゃんの赤いくつと同じやから。 どこにも売ってないんよ。誰にも見えへんわたしだけの風船やから。」

少女は軽く溜息をついた。

それから興味深げにわたしに問いかけた。

「誰にも見えへん風船って、どんな色してんの? なんで無くしたん、そんな大事なもん。手、離してしもたん?

ちゃんと握っとったらよかったのに。

ぎゅーうって。」

「ぎゅーうって」のところで、少女は自分の手をぎゅっと握り締めて唇をとがらした。

少女のさらさらした髪を湿った風がさらってゆく。

「そうやね。ぎゅっと握ってたつもりやったんやけどね。それはね虹色の風船なんよ。

いろんな色がね、いーっぱい混ざって、ぐるぐる渦巻きになってて、そらきれいな風船やったよ。

そやけどね。たぶん風船は空を飛んでいきたかったんやと思う。ほら、みおちゃんの風船もお家の中に置いといたら萎んできたやろ。

虹色の風船もそれがいややったんやね。

いろんな空飛んで、いろんなとこ行って、いろんなもん見たかったんやろね、きっと。」

少女はじっとわたしの顔を見て、小さな手をわたしの頭の上にそっと置きながら言う。

「飛んで行くのんいややった?

そのとき泣いた?」

わたしは苦笑しながらうなずいた。

「ちょっとだけね…。」

少女はわたしの頭をゆっくりと何度も撫ぜた。いつか誰かにそうされたことがあるのだろう。

悲しかったときなのか、寂しかったときなのか、あるいは別れるときに母親がしてくれたのか。

灰色の雲が速度を上げて流れて行く。

なごりの秋草が足元で、色褪せた枯色の葉を斜めにかしげて揺れている。

秒針の針が、コチ、コチ、と音をたてているような静かな時間が、少女とわたしの真中を進んでゆく。

「みおちゃんはお母さんと話したいと思てる?」

わたしの言葉に少女は答えなかった。

「お母さんと話せる方法があったら知りたい?」

まじまじとわたしの顔を見つめながらも、それでも勝気そうな少女の目は、そんな言葉にだまされるもんか…というような身構えた鋭さを見せている。

大人達のせつない誤魔化しに、かすかな期待を何度も裏切られた記憶があるのかもしれない。

「みおちゃんこころってわかる?」

少女は大きく被りを振った。

「誰かに叱られたとき、涙でそうになるやろ。

友達とケンカしたとき、くやしいって思うやろ。テストで100点取ったら、うれしいって思うやろ。 それがこころやの。

こころは目に見えへん。けど、そうやって、わたしはここにいてます…って、みおちゃんに知らせてくれる。

ほら風は目に見えへんやろ。けど、みおちゃんは風を知ってる。 風が吹いたら葉っぱもゆれる。みおちゃんの髪の毛も動くし、スカートもめくれるやん。そやから風があることわかるんやろ。

こころもそれとおんなじ。

こころはちゃんとみおちゃんのこの胸の中にいてて、いろんなことみおちゃんに教えてくれてる。」

これだけの言葉で少女がどれだけのことを理解出来るのか、わたしは考えてはいなかった。わたしの中でその時、少女は「少女」ではなかったのかも知れない。

わたし達は唯の「ひと」だった。

今にも雨が降り出しそうな空の下で、同じように胸の中にぽっかりとあいた穴を抱えて、頼りなげに向き合っている、唯の「ひと」に過ぎないようなそんな気がしていた。

「どうしたらおかあちゃんと話しできるん? 」

わたしの目を覗きこむ少女の目がせつなく光る。

「それはね、こころの電話。」

大きく目を見開いて首をかしげる少女は、どこか白い小鳩に似ている。

「こころにはね。こころの電話があるんよ。

こころの電話やから、やっぱり目には見えへんのやけどね。

みおちゃんはお母さんの顔も声も覚えてるよね。 夜おふとんに入ったら、目つぶって思い出すの。お母さんの顔。

みおちゃんが一番大好きやった顔やよ。

それと声も。そしてね、今日一日あったことぜーんぶ話すの。 楽しかったことも、おばあちゃんに怒られたことも、友達とケンカしたことも、ぜーんぶ。

こころの中でやよ。声に出したらあかんの。

こころの電話は声に出しても届かへんよ。」

「怒られたことも?悪い子やったらおかあちゃんと話しでけへんのとちゃうの?」

「そんなことないよ。お母さんは悪い子のみおちゃんとも、ええ子のみおちゃんとも、お話したいと思てるよ、いつも。

どんなみおちゃんもみおちゃんなんやから。

こころの電話はそれをちゃんと届けてくれる。そやけど1回くらいやったら届かへんよ。毎日毎日続けな。

毎日こころの電話かけてあげるの。

きっとお母さんも毎日みおちゃんに、こころの電話かけてるとおもうなあ。

そやからお母さんがんばれるんちゃうんかなあ。 痛~い注射も、苦しい検査も我慢できるし、苦~いお薬も嫌がらんと飲めるんやと思うよ。

みおちゃんのこころの電話から見えへん線が出て、お母さんのこころの電話からも見えへん線が出て、それがこの空のちょうど真中で繋がるの。

それを大人はテレパシーって呼んでる。」

「てれぱしー?」

少女は何度もつぶやいた。てれぱしー。てれぱしー。

俯いてつぶやいていた少女が、ふいに顔を上げて大発見をしたように言う。

「そうや!虹の風船にもてれぱしーしたらええねん。 こころの電話かけたらええやん。

ほんなら元気になって帰ってくるかもしれへん。 まえよりこーんなに大きなって。」

少女はやっぱり大きな身振りで、こーんなのところで手を広げて見せる。

無邪気な笑顔がそこにあった。

少女はわたしの中で、いつしかまた絵本の似合う7才の少女に戻っていた。

公園の入り口から 初老の婦人が姿を見せた。

「あ、おばあちゃん!」

近づく姿に駆け寄る少女。

少し先のほうから、少女の祖母は深く頭を下げた。わたしは軽い会釈を返して、祖母と並んで帰る少女を見送った。

ふいに少女が振り向いて、指を広げて大きく手を振る。 わたしは顔の横で指を立てて、小さなVサインを送った。

少女は、すくっと細い腕を前に伸ばして同じように指を立てて見せた。

いつか少女は駆け寄る母親に向かって、こぼれるような笑顔で、今日のように指を立てることができるだろうか。

秋の日はつるべ落とし。周りの景色から一気に色を抜き取って夕闇が迫ってくる。

膝の上の本にぽつりと小さな雨粒が落ちた。

冷たい雨が降り始めた。

あなたに…こころの電話は繋がっているのだろうか。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?