チリの岩山、満州開拓団、自然農法、コンポスト。共通しているものが足りない答えだった!?

多肉植物の故郷。

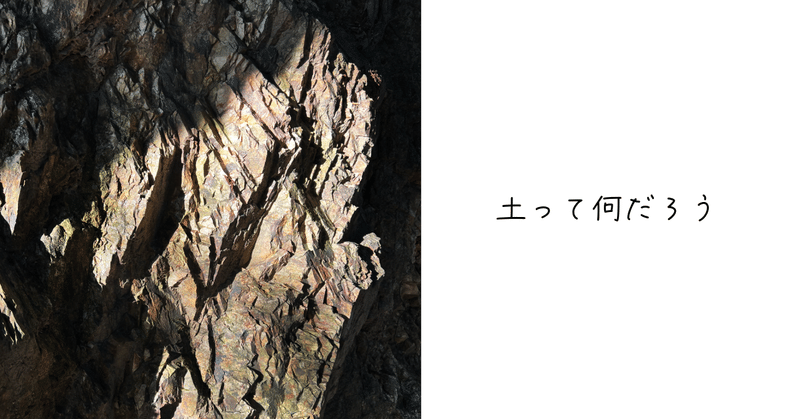

それもかなり過酷な場所で生息している多肉植物の動画を見ていて

「そもそも土って何なのか」

「植物が育つための土の条件ってなんなのか」

土、肥料、水が植物が育つ条件なら動画のような海沿いにそびえる

過酷環境の岩山でも育つのなら

同じ過酷環境のベランダデスバレーでも植物は育つはずだけど、

それができないのは何でなのか?

岩山にあって、ベランダデスバレーにないもの。

それはもしかして土の中の微生物なんじゃないか

という仮説を思いつきます。

突拍子も無いと言えばそうなんですが、

ベランダの園芸残土では、

逆に微生物を死滅させるというのは試したことがありました。

というのも、肥料を工夫しても、土を変えても

ベランダで植物が育たない理由として土が何かの菌で

汚染されているせいじゃ無いかと考えたことがあって、

それはうちの土にはよくきのこが生えていたからで、

知識がなかったので、キノコが生える土は良く無いんじゃ無いかと

その時は考えていたからでした。

土の殺菌は、梅雨明けに残土を黒い袋に入れ

袋の口を縛ってそのまま放置。

冬になったら袋の口を開けて土を乾燥させるという方法です。

これは、真夏の黒い袋の中は高温になりやすいことと

土の水分が蒸されてひどい蒸し風呂状態を引き起こすことで

土の中の菌や微生物を夏中の長時間をかけて死滅させるという方法でした。

こうして殺菌した土に肥料を入れたら、

今度は植物は健康に育つんじゃ無いかと考えたんです。

結果は、むしろ、植物は弱々しくひょろひょろにしか育ちませんでした。

もちろんすぐ枯れる。

流石の私も諦めて、

それ以来、園芸残土は園芸残土のままベランダの隅に放置していたのでした。

けど、でも、

改めて「微生物」が植物が育つために必要な要素だったとしたら、

ちょっと話は違ってくるかかも。

そう思うようになりました。

自然農法が良いとは思わないけど、ヒントはあった。

そんな時、Youtubeで青森の無農薬栽培のりんご農家

木村秋則さんを解説する動画に辿り着きます。

誤解のないようにお話ししますが、

私は木村さんの農法に心酔するとか、

無農薬栽培が全てにおいて正しいとか思っていおらず

むしろ現在栽培され流通している野菜を育てるには

多少の農薬は必要だろうと考えていますし、

完全無農薬栽培で育てられた野菜に対しては、悪くはないけど

人間の体の方が適応しづらいのではないかと考えているんです。

それは、アクが少なく、甘みがあって生でも食べられるような植物は

虫にとっても食べやすくて美味しい。

そうすると、どうしても虫がつきやすくなるし、

植物にとってアクは防衛のための手段なので、

それが少ないということは、自分で自分の身が守れないと等しい。

なので、人が幾らかの農薬を利用して虫を排除する必要がある

ということ。

完全無農薬の野菜というのは、

自身で病気や虫から防衛しないといけないので、

当然シュウ酸などの「アク(苦味、渋み、辛味の成分と考えるとわかりやすい)」を多く生産することになる。

そして、「アク」を多く含む野菜は繊維が頑丈になりがち。

この2つの食べづらさは、一方は人体にあまり良いものではないし、

頑丈すぎる食物繊維は腸の負担を引き起こしかねなません。

同じ野菜に見えても、

含まれる「アク」の量が多い野菜は一昔前の農産物と同じように、

ゆでこぼしや、塩漬けなどの一手間が必要で、

手軽に生食できる部分は限定される。

下処理をしない野生に寄った野菜を生食するのは

ものすごく量は少なくても、体に入れたくない成分を摂取することに

他ならず、

食べやすい状態のものばかり食べている現代人の腸は

それを捌ける機能が低くなっているのではないか。

と考えているからです。

一度人が触った土地は、簡単に自然には戻りません。

その土地で、品種改良された野菜を植えても育つ野菜は

戦うことと生きることを知っている、食べ方に下処理が必要な

別の野菜なのだと思います。

もちろん、下処理が必要でも、戦ってるだけの旨さはあると思います。

この考えは、子供の頃里山でさんざん野草を食べまくり、

大人になって、親として日々料理をする中で、

変わった野菜や折々の山菜も食卓に出してきた中で導き出している考えで

子供達を健康に育てるためには、

ジャンクフードも健康食もどちらも食べさせる必要があると判断してきたことがもとになっています。

なので、自然農法を否定する気は全くありませんし、

現代農業も間違っているとは全く思いません。

どっちも正しい。

そういう考えを持っている上で、

木村さんの農法には微生物の考え方に関して

賛同できるところがあったのです。

とはいえ、この時は直感的にそう思っただけで、

この後その直感が間違え出なかったことが

リフォレスターで証明されるわけですが。

「微生物」概念の幅が広すぎてわからなくなる

さて、「微生物」にフォーカスを当てて、

じゃぁ土の中の微生物って何なのかを調べ出しましたが、

5秒で1度目の挫折を味わいます。

そもそも、土の中の微生物って種類が多すぎ......。

コンポストに使われるEM菌にしたって、1種類の微生物じゃなかったって

知ってました?

それに、名前の後ろに「菌」がつくものでも、

糸状菌・細菌・放線菌・嚢菌・担子菌・酵母菌がいて、それぞれの後に「類」がつくほど膨大な菌がいて、

そのほかに原生生物・藻類、センチュウ類がいて、

さらに、微細な虫まで含まれる。

これは突き詰めるには専門性も必要だし、寿命がいくらあっても

何にも解明できないまである。

「いや、もうこれば無理やわぁ。」

満州開拓団が教えてくれたこと

コロナ禍でも年末が近づいてくると自粛の中でも

師走の風はふいてきます。

テレビ番組は再放送が多い年でしたが、

その年もNHKの2つのチャンネルでは太平洋戦争関連のアーカイブが

再放送されていました。

ずいぶん前になりますが、

私は戦争関係の資料館で2年ほど働いた経験があり、

その頃手記や自費出版の本、文集などが全国の一般の方から寄贈されるきていたものの、特に管理もされていなかったので、

せっかくだから暇な時にでもあらすじを添えて目録化しようと上司に提案し、賛同してくれた同僚の方達と一緒にデータを作っていました。

戦争は悲惨で許し難いことですが、当時を生きた人たちにとっては

そんな時期でも、青春であり、笑いや希望もあったことを知った貴重な経験で、悲惨な経験も、楽しい思い出も含めてたぶん学校で教わる戦争と

自分が持っている戦争下の概念は少し違っているのかなと思います。

ともかく、何となく、テレビで戦争のアーカイブが放映されていると、

真剣に見ることはなくても、

何となく番組をつけっぱなしにしてしまうのでした。

その番組の一つで、

満州建国から引き上げまでの悲劇を取り扱ったものがあり、

満州開拓団の現地での暮らしぶりの映像を見た時に、

資料館のバックヤードで読んだ満州開拓団の方々の手記や写真の記憶が

蘇ります。

そういえば、当時の満州のでの手記を読むと

周囲はどこまでも平原なのに、

そこで育てた農作物はどれも見たこともないくらい大きくて

その大きさにただただ驚いて、それが1年だけではなくて、

よく年も、何を作っても大きくたくさん収穫できるので

気候は厳しかったけれど、暮らしは楽しかったと書かれていたっけ。

初めは手記の話がプロパガンダ目的で

盛って書かれていると思っていたけれど、

その話を裏付けるような写真が何枚も出てきたし、

北海道で栽培、販売されるようになった巨大なオバケキャベツが

満州で収穫されていたキャベツと同じ大きさだと知って

あれは本当のことだったんだと2度驚いたのです。

当時の満州は、現在の中国の黒竜江省にあたり、

当時は黒龍川の周囲に広がる広大な手付かずの平原で

現在は一大農業地帯になっています。

つまり、気候的に植物は丈の低い草しか育たなかったけれど、

土を掘り起こしてみたら、その下にあった土は栄養価に富む宝の土だった。

しかも、野菜が根を張りやすいキメの整った土。

また違う沼にハマる予感

学校の理科で、河口に広がるデルタ地帯は

山から流れてくる土砂と木々が分解してできる栄養分が

長年に渡り積み重なっているため、農地に適していると教わりましたが、

特に突き詰めて考えたことはありませんでした。

でも、満州の「掘り起こした土」の話と、

岩山の上の多肉植物をつなげた時、

そこに、一つのアイデアを見出します。

「微生物を絞って考えたらいいんじゃない?」

ちがう、ちがう。そうじゃない。

場所を絞れば、微生物も絞れるんじゃないってこと。

満州の土も多肉が育つ岩山もどっちにもないのは

「腐葉土」だった。

土って、「ふかふか」でなくてもいいのかもしれない。

そもそも腐葉土って何で必要なんだっけ?

何で落ち葉堆肥が良いって話になっているんだっけ?

満州の土に腐葉土はないっていなかったのに、

掘ってみたら土は柔らかくて野菜栽培に向いていたのは何でなのか、

考えられるのは腐葉土が分解されたその先に

さらに残った何かを分解しているやつがいて、

それが本当の意味で砂利砂栄養素を「植物が好む生きた土」にしているんじゃないか。

岩山で生息する植物が均等にも見える間隔で育つのは

地下にある岩の割れ目の交点に微生物が止まりやすく、

その微生物と共生することが過酷な環境で生きる必須条件なんじゃないか。

そもそも、コンポストも微生物、キエーロも微生物。

どの深さに生息する微生物かはわからないけど、キーは微生物。

ちょっと待って、今自分で「どの深さに生息する微生物」って言った。

もしかして、

土の深さによって活動する微生物って違ってくるんじゃないの?

これは、考えるのがだんだん楽しくなってきた!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?