折々のチェスのレシピ(363)少しだけ高度な知識をあなたに

ということは(←前回からの続きです)、白としては黒にb6という手が存在することを前提にして序盤を組み立てないといけないことになります。考え方としては、b6まで指させてしまいその後に局面をよくしていくことが可能かどうかを検討し、それが難しいのであればb6と指させる前に変化が必要だということです。

ここでcxd5という手はソフトやAIが推奨する最善手ですが、前回ご紹介したように相手の言いなりの指し方になってしまいます。それを実現させないには、相手がh4のビショップの排除を狙っていることがわかっているので、

あらかじめビショップを逃してしまう手はあります。しかしながら、

黒はもうひとつの思惑どおりにビショップをb7に設置できてしまいます。白としては悔しい展開です。

ということは、第1図に至るまでの駒組みで工夫をしたいところです。第1図で問題となったのは、白が早く繰り出したビショップを狙われることにありました。そうであれば、

ビショップを繰り出さない手順を選びます。少し進むと、

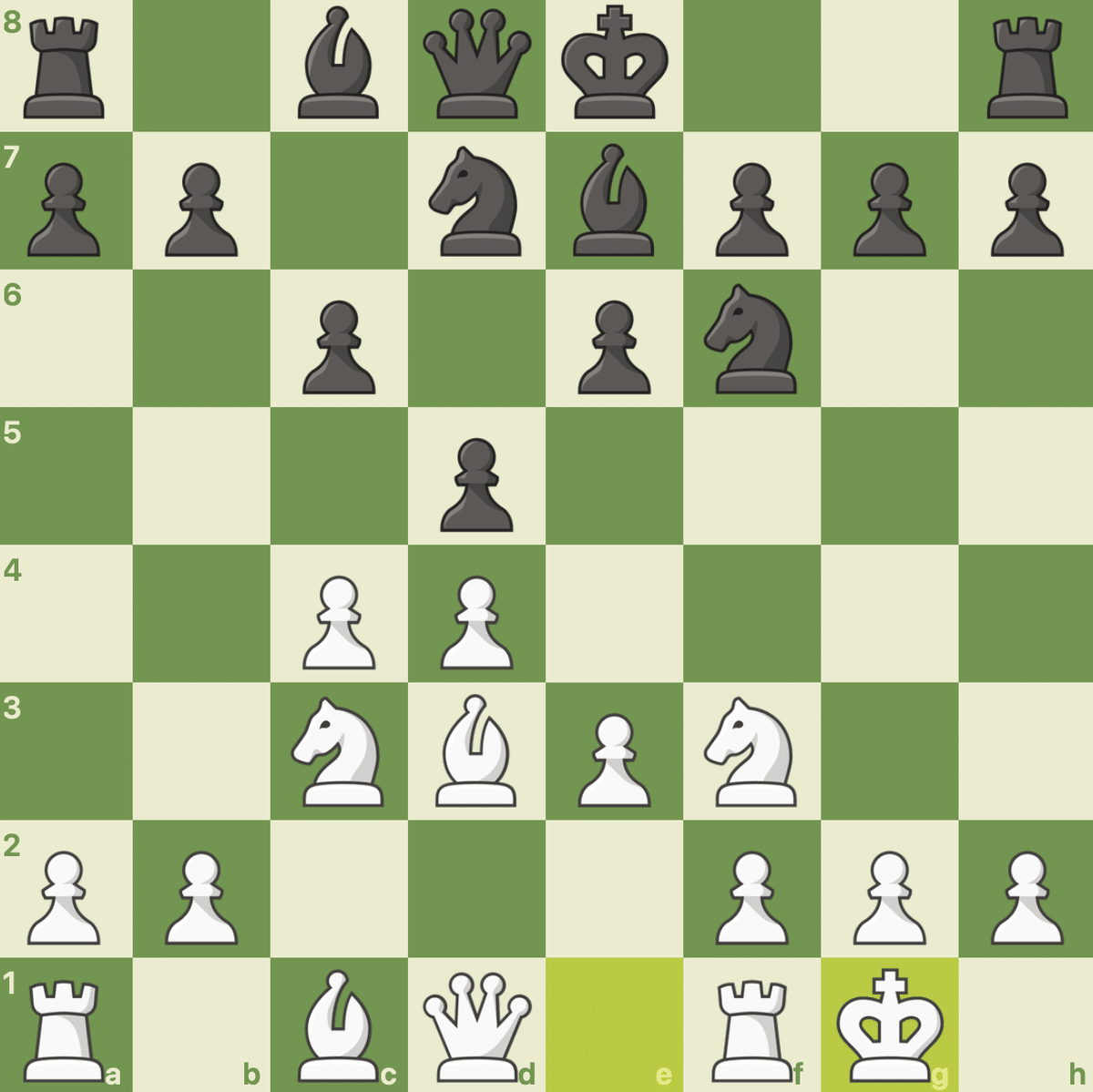

このような局面になっている可能性があります。この局面になると次に黒がどの手を指しても白のポイントになります。つまり、ビショップの早繰りをしないことによって、白は優勢な局面を作ることができる可能性があるということに他なりません。上の局面においては、黒は今後の駒の展開にかなり難儀するだろうことが見て取れます。

「チェスのレシピ」からこの「折々のチェスのレシピ」に至るまでに、時折ですが、ビショップは遠くに効く駒なので展開を焦る必要がないと説明してきました。一方で、ナイトは相手陣に接近してはじめてその威力が現前するとも。

マイナーピース(ビショップとナイト)のこの性質を頭に入れておけば、序盤の詳しい手筋を憶えていなくても(忘れてしまっても)、駒の展開順はおおよそ決まってきますし、それを逸脱しなければひどく悪い駒組みにはなりにくいです。

上図の展開であれば、c1のビショップをbファイル方面から使うか、あるいはeファイルを通してから使うかは、相手の出方次第で決定することになります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?