折々のチェスのレシピ(292)序盤で指してはいけない手100選

chess.comで1300〜1500点台のスコアのプレイヤーの対局を分析すると、負けた方が中盤で緩手や悪手を指してしまっているケースがかなり多く見受けられます。中盤で緩手や悪手を指してしまうということは、例外はあるものの、ほとんどがそれ以前の序盤でなんらかの緩手や悪手を指しています。つまり、序盤の緩手や悪手の影響が中盤まで尾を引いているということになります。

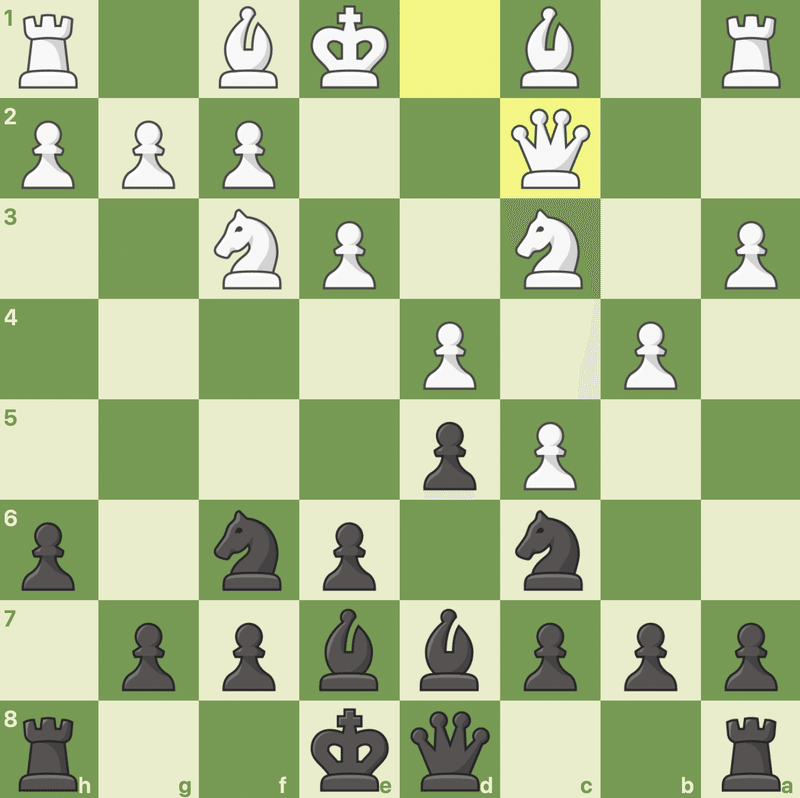

例えば、

上の局面で黒を持って形勢を良くしてくださいと誰かに依頼したとします。その誰かが誰であっても相手がミスをしない限り形勢を良くすることはできません。つまり、黒は序盤に犯したちょっとしたミスのツケを支払わされているのです。

スコアがまだそれほど高くないうちは、相手がどこかでミスをするでしょうから、きっとどこかで形勢を挽回できるでしょう。しかし、いつまでもそんな幸運は続きません。

「チェスのレシピ」や「新・チェスのレシピ」では、中盤は序盤の答え合わせであると何度も書きましたが、これからしばらくはその点を深く掘り下げてみたいと思います。単に序盤における緩手や悪手を紹介するだけでなく、定跡とも絡めて話を進めていきます。

将棋の藤井聡太竜王名人はどこかで、特定の誰かに勝つための研究ではなく「定跡を作っている」という発言をしたと記憶していますが、チェスにおいてもまずは既存の定跡を理解し、出来得れば既存の定跡をこえるような手筋を見つけることができれば、チェスの真理にちょっとは近づけるはずです。

「100選」などと大仰なタイトルをつけましたが、さすがにそこまで数(回数)は多くはならないでしょうが、チェスを指すにあたっての序盤の基本的な考え方は押さえたいと思っています。

なお、例に挙げるのは、chess.comで1300〜1500点台のスコアのプレイヤーの対局から比較的多く見られる間違いです。

さっそく第一弾です。

早速黒が大きなミスを犯してしまいました。これでは、

単純にポーンを捌かれてしまうだけです。さらに悪いことに、多くのプレイヤーは、

クイーンでポーンを取り返してしまいます。しかしながら、

クイーン取りを掛けられてしまい、黒はクイーンを逃すしかありませんが、その一手でまた白に手を作られてしまいます。

仮に、

c6などと受けたとしても、やはり取られてしまいます。白は一つのポーンで黒のポーン二つを取ったことになり、また、黒の陣形を乱していることから、十分満足です。

ここまで読んできた人の頭の中には、「スカンジナビアン・ディフェンスがあるではないか」という疑問が湧いたかと思います。

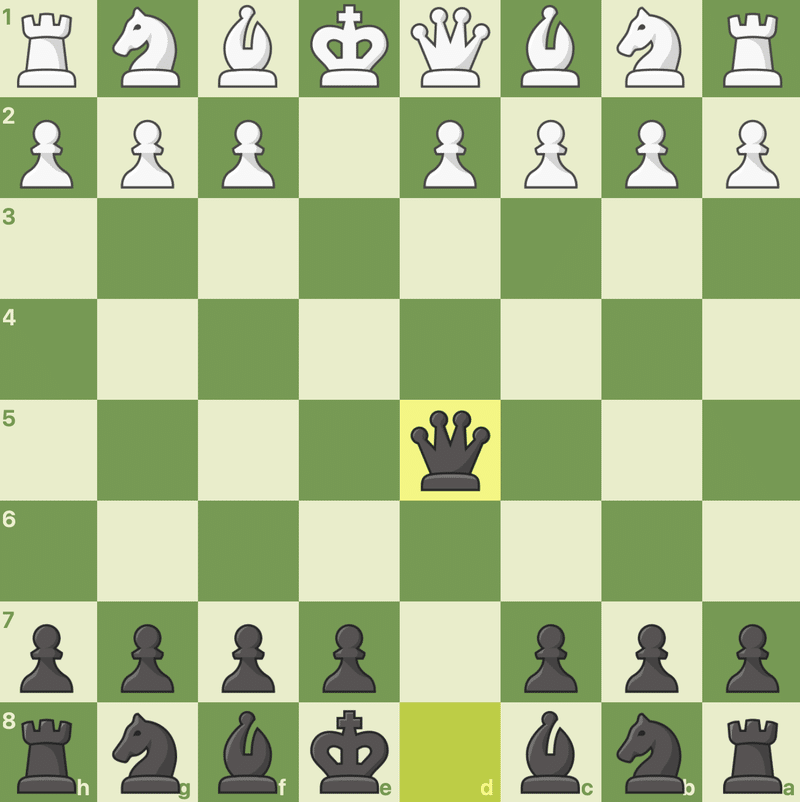

たしかに、スカンジナビアン・ディフェンスは白の初手e4に対してd5と受けます。典型的な進行が以下です。

スカンジナビアン・ディフェンスとそのヴァリエーションは、対策を知っている白と当たった場合には、高い蓋然性でかなり早い段階で形勢を損ねてしまう手筋しか存在しません。

「折々のチェスのレシピ」を書いている人も、かつてスカンジナビアン・ディフェンスの可能性をだいぶ探ったつもりではありますが、好ましい変化が見つけられず、しかも、白の対策が難しいならまだしも、上のようにかなり単純です。

「序盤で指してはいけない手100選」に入れるのはやりすぎかと思いましたが、「折々のチェスのレシピ」を書いている人は、白の初手e4に対してd5とする進行にはまったく自信がなく、実戦で指したことは一度もありません。

もし素晴らしい変化が見つかったらこっそり教えてもらいたいぐらいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?