水位チェッカーを作るよ!(その③:人生山あり谷あり。そして昔話と百合話)

↑その②はこちら

―――

人間、ひとつや二つの失敗にくじけてはいられません。壁にぶつかってしまって、乗り越えるのも難しかったら、脇道を探しましょうw

ってなわけで、なんともうまくいかないスピーカーさんの件はひとまずオイトイテ、なにか別の方向でできることがないか探しましょう。

今度は水センサをよく見てみます。すでに動いているのでこのままでもよいっちゃよいのですが、このシンプルさがなんというかスゴイのですよ。

まあ見てくださいな。

水センサさんの御姿

おもて

うら

まんまですね。

センサーっていうからなにか特殊なチップが入っているのかと思っていたら、ただの基板ですよこれ。基板に乗っているのはコネクタを除いたら1MΩの抵抗(R1)ひとつだけ! あとはこのシマシマのところに水滴がつくと、基板の裏側GNDからつながっている線(交互になってるんですね)とが水滴でショートして、信号がONになる。という仕組みなわけです。

↑発売元のスイッチサイエンスさんのページにも言葉で説明されていますね。

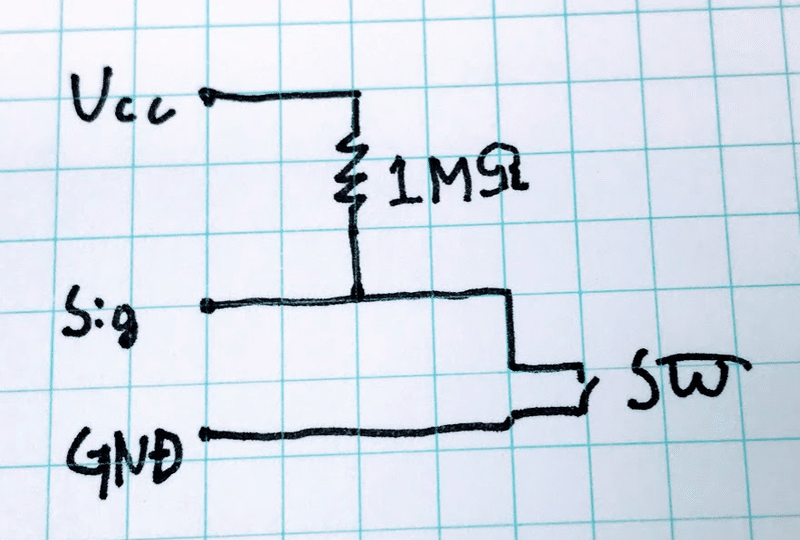

見たまんまですが、回路図を落書きするとこんなかんじ。

SWって書いたところが水に浸かってスイッチになるわけですね。

Sigピンに掛かっている電圧Vccは、1MΩの抵抗に邪魔されているので、水にスイッチ部分の電極が触れてショートするまでは信号はHiになっていますが、ショートしたら(そっちのほうが抵抗値が少ないので)GNDに落ちて信号がLoになるという仕組みです。

こういうのを専門用語(?)でプルアップといいます。Sigの信号電圧をVcc側に引っ張り上げているわけです。逆にGND側にプルダウンすることもあります(メニューじゃないよ)

激しく余談になりますが、むかーし小学生のころ、お風呂の水はりセンサー(そのころのお風呂はまだ勝手にお湯が止まる仕組みじゃなかったのです)を作りたくて、水(お湯)は電気が通るわけだから、電池につないだ電線の先っぽをお湯にふれさせたらスイッチ替わりになって電球がつくじゃん!

なんてお子様頭脳で考えてこういう天才的な仕組みを作ってみたのですが

何故だか動作せず、お湯はだばあしてしまいました><

さすがに今は理由がわかりますけどねーw

その時にGroveの水センサーがあればよかったねー。なんて思ったりして。

とりあえず、そこらへんのことは

↑やっぱりこの本で学べます。良い本ですねw

閑話休題。

ええと、こんな簡単な構造ってえことはですよ……?

自分で作れるんじゃない?

というわけで、再びブレッドボードさん登場。

こんなかんじのちょー簡単な回路を作ってみました。

M5Stick-Cの、GNDと、+5Vと、G36をブレッドボードに持っていって、+5V(Vcc)をセンサー側の端子(左の黄色いやつ)へ1MΩ抵抗でプルアップ。センサー側のもう片方の端子(白)はGNDにつなげます。

動かしてみた。

これはどらーい!

そして、

端子の先を水にどぼんするとウェット! やった! 動いてる!!(∩´∀`)∩☆

これだけの簡単な構造で水位センサーが作れちゃう!!

小学生の私に教えてあげたいですね~w

となると、あのシマシマ基板は不要になってしまいますね。(せっかく買ったのだけど、構造が学べてよかったよかった☆)

とゆーわけで、

3Dプリンタ君ふたたび登場!

前から滑り台構造はちょっと不安だったのです、どっちにしろあふれてくれないと検出できない構造だったので。

そこで!

方針を変えてこんな形をモデリングしてみました。

ボトルのキャップの部分にこれを差し込んで、中央の穴から水の流れるパイプを通し、わきの四角い穴からセンサー部分のさきっぽを通して吊るせば、外に水があふれる前に中でセンシングできるよね! っていう構造です。

(前のはセンサーの板が大きくてボトルの穴にいれられないという難点があり、滑り台構造にしていたのです。センサー自作で先端が細くなるというのはまさにボトルネックの解消ですね!(そうかな?))

とゆーわけで、3Dプリントして、端子の先をくっつけてみました!

こんなかんじ!

なお、水の中に浸かる部分なので、固定は太めの熱収縮チューブを使いました。

↑こういうやつね。ビニールテープを使うより綺麗にできるのでおすすめ!

はんだ付けもするよ!

でもって、前に書いた落書き回路図どおりにケーブルの途中に1MΩの抵抗を入れるようにしてはんだ付け。

その上から熱収縮チューブで固定して……

いいかんじ!

抵抗と電線を付けている部分は黒いチューブで、さらに外側を透明のチューブで固定しました。赤いのはVcc、黒いのがGND、黄色がSigですね。

全体はこう。(ボトルキャップ側でももういちどはんだ付けして、先がピンになっている端子ケーブルにつないでいます)

よーしこれで試してみようっ!

っと、もう大丈夫と油断した矢先にこれまた突然の危機が訪れます……。

またまた問題発生です!><

……。すでに勘のいい方は気づいておられるかもしれませんね……。

そう、

コネクタのオス・メス間違えてはんだ付けしてました!Σ(゚д゚lll)ガーン

うべええ><

せっかく作ったのにまたカットしてやり直しかあ~。

と、思いはしましたが、そこはそれ、蛇の道は蛇、メスどうしでもほら、あれを使えば……(自主規制)

ちょっといけない世界に迷い込んだ気もしますが、さまざまなジャンル(?)の本を読破してきた私には大した問題ではありません。

メス・メスの時には間にオス・オスを使えばよいのです。押忍。

ほーらこんな感じで。

または、抵抗のとか電子部品の足をカットしたあとの金属の棒を集めておいて

それを使ってつなぎ合わせるって技もあります。こっちのほうがより自主規制な感じなので詳しくは自主規制(何?w)

まあ、そんなこんなでなんやかやあってうまいこと結合(////)させてみました。

↑結合部はあえて映らないようにw まあわかるでしょ?w

では実験してみます!

どぼんしてうぇっと!

よっしゃ! 動いてますね!!

ふー、長かったけれどようやくこれでちゃんとしたものを作れそうです。

次回にはこんどこそ完成させられるかなぁ?

と言いつつ次回はプロジェクトに最大の危機が訪れてしまいます。なーんて引っ張りつつ今日はここまでっ!

次回(たぶん)完結編をおたのしみにー♪

よろしければサポートお願いします!いただいたサポートはクリエイターとしての活動費にさせていただきます!感謝!,,Ծ‸Ծ,,